|

|

|||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Обучение детей рассказыванию на наглядной основеОбучение рассказыванию на наглядной основе. — КиберПедияВажность наглядности в работе по развитию речи детей дошкольного возраста признаётся всеми педагогами и психологами. Еще Я.А. Коменский говорил о том, что знакомство детей с предметами и их изображениями развивает «восприятие чувств». К.Д. Ушинский указывал на роль наглядности в развитии любознательности, мышления и «дара слова». Современные психологи (А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко) связывают использование наглядности с формированием конкретных представлений и понятий, обогащением чувственного опыта, а также с развитием восприятия, образной памяти. К наглядным средствам, которые активно используются для развития связной речи, относятся игрушки, предметы, картины, модели и схемы. Игрушки вызывают у детей яркие эмоции, желание активно с ними действовать, играть и активизируют речевые высказывания. Для занятий по обучению рассказыванию рекомендуется использовать новую игрушку, с которой дети прежде не играли, но которая несет уже знакомый детям образ (куклы, мягкие игрушки животных, машинки). Игрушка должна отражать настоящие признаки реального предмета (цвет, форму, соотношение частей, деталей), чтобы у детей сформировалось правильное представление об окружающих предметах. Для детей младшего возраста используют на занятии одну-две игрушки, так как внимание детей неустойчиво и легко переключается с одного объекта на другой. В средней группе можно использовать две однотипные игрушки для составления сравнительного рассказа. В старшем дошкольном возрасте дети уже могут составлять сюжетный рассказ по набору игрушек, так же можно предложить детям выбрать игрушку из ряда предложенных для придумывания своего рассказа или сказки. Реальные предметы, используемые для обучения детей рассказыванию, должны вызывать интерес у ребенка, вместе с тем они должны быть знакомы детям по функциям, по назначению. Составить рассказ ребенок сможет только о том, что хорошо знает. Например, предметы посуды, одежды, обихода (часы с кукушкой). При сравнении предметов необходимо направить детей на выделение сходных признаков и обобщение предметов в определенные группы (посуда, одежда). Особенность восприятия детьми игрушек и предметов состоит в том, что они в первую очередь обращают внимание на яркие признаки и детали, которые не всегда являются существенными. Поэтому при рассматривании предметов необходимо показывать детям и называть основные признаки и части. Для привлечения различных анализаторов к обследованию предметов необходимо дать игрушку или предмет ребенку в руки, чтобы он почувствовал качества, смог выполнить какие-то действия и отобразить все это в речевых высказываниях. Для обучения детей рассказыванию в детском саду используют предметные и сюжетные картины на темы, близкие опыту ребенка: «В детском саду», «На улице», «Времена года», «Домашние животные» и др. Кроме того, для составления детьми рассказа-повествования, начиная со среднего дошкольного возраста, используются серии сюжетных картин – это 3-5 картинок, объединенных одним сюжетом. Например, сюжет «Щенок»: на первой картинке – щенок мокнет под дождем на улице, не второй – девочка проходит рядом со щенком, на третьей – девочка кормит дома щенка, на четвертой – щенок играет с девочкой в мяч. В работе с детьми старшего дошкольного возраста могут использоваться и репродукции картин известных художников. На занятии по обучению рассказыванию детям предлагают, чаще всего, одну картину (или одну серию картин). Исключение составляют занятия по сравнению картин (например, времена года), на которых дети составляют сравнительные рассказы. Картины для обучения детей рассказыванию должны быть яркими, красочными, вызывать положительный эмоциональный отклик и стимулировать речевые высказывания ребенка. На занятиях используются цветные картины, причем цвета соответственно реальной жизни. Исключение составляют иллюстрации к художественным произведениям, которые отображают особенности содержания литературного текста. При организации занятий по обучению детей рассказыванию по картинам следует учитывать возрастные особенности восприятия картин дошкольниками. Особенность восприятия картин детьми младшего дошкольного возраста заключается в том, что они не понимают перспективного изображения (уменьшения размеров удаленных предметов на заднем плане картины). Только к 5-6 годам дети осознают специфику изображения удаленных объектов. С возрастными особенностями восприятия связано и количество предметов (объектов) на картине: чем меньше ребенок, тем меньше объектов на картине. Для младших дошкольников рекомендуется 3-4 объекта на картине, для старших – до 7-8. Детям младшего дошкольного возраста свойственны сенсорно-моторные способы восприятия, поэтому им хочется взять картинку в руки, дотронуться до нее, поводить по ней пальчиком. Следует приучать малышей к зрительному восприятию картины, к рассматриванию с речевыми высказываниями. На занятии важно правильно расположить картину и разместить детей. Картину располагают на мольберте или на доске (на стене) против света. Дети могут располагаться сидя на стульчиках, на ковре или стоя полукругом на расстоянии 1,5 – 2,5 метра от картины. Для показа объектов на картине педагог должен пользоваться указкой и приучать к этому детей. Нецелесообразно усаживать детей за столы при рассматривании картины. Если на занятии используются две картины, дети вместе с воспитателем могут переходить от одной картины к другой. Очень стимулирует речевые высказывания показ ребенком объектов на картине. Картину можно поместить в группе за 1-2 дня до занятия, чтобы дети смогли ее хорошо рассмотреть. Возможен и первый показ картины непосредственно на занятии. После занятия рекомендуется оставить картину в группе на 4-5 дней для индивидуальной работы с детьми и самостоятельного рассматривания детей. 2.4 Обучение дошкольников рассказыванию на наглядной основе

1. Важность наглядности в работе по развитию речи детей дошкольного возраста признаётся всеми педагогами и психологами. Еще Я.А. Коменский говорил о том, что знакомство детей с предметами и их изображениями развивает «восприятие чувств». К.Д. Ушинский указывал на роль наглядности в развитии любознательности, мышления и «дара слова». Современные психологи (А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко) связывают использование наглядности с формированием конкретных представлений и понятий, обогащением чувственного опыта, а также с развитием восприятия, образной памяти. К наглядным средствам, которые активно используются для развития связной речи, относятся игрушки, предметы, картины, модели и схемы. Игрушки вызывают у детей яркие эмоции, желание активно с ними действовать, играть и активизируют речевые высказывания. Для занятий по обучению рассказыванию рекомендуется использовать новую игрушку, с которой дети прежде не играли, но которая несет уже знакомый детям образ (куклы, мягкие игрушки животных, машинки). Игрушка должна отражать настоящие признаки реального предмета (цвет, форму, соотношение частей, деталей), чтобы у детей сформировалось правильное представление об окружающих предметах. Для детей младшего возраста используют на занятии одну-две игрушки, так как внимание детей неустойчиво и легко переключается с одного объекта на другой. В средней группе можно использовать две однотипные игрушки для составления сравнительного рассказа. В старшем дошкольном возрасте дети уже могут составлять сюжетный рассказ по набору игрушек, так же можно предложить детям выбрать игрушку из ряда предложенных для придумывания своего рассказа или сказки. Реальные предметы, используемые для обучения детей рассказыванию, должны вызывать интерес у ребенка, вместе с тем они должны быть знакомы детям по функциям, по назначению. Составить рассказ ребенок сможет только о том, что хорошо знает. Например, предметы посуды, одежды, обихода (часы с кукушкой). При сравнении предметов необходимо направить детей на выделение сходных признаков и обобщение предметов в определенные группы (посуда, одежда). Особенность восприятия детьми игрушек и предметов состоит в том, что они в первую очередь обращают внимание на яркие признаки и детали, которые не всегда являются существенными. Поэтому при рассматривании предметов необходимо показывать детям и называть основные признаки и части. Для привлечения различных анализаторов к обследованию предметов необходимо дать игрушку или предмет ребенку в руки, чтобы он почувствовал качества, смог выполнить какие-то действия и отобразить все это в речевых высказываниях. Для обучения детей рассказыванию в детском саду используют предметные и сюжетные картины на темы, близкие опыту ребенка: «В детском саду», «На улице», «Времена года», «Домашние животные» и др. Кроме того, для составления детьми рассказа-повествования, начиная со среднего дошкольного возраста, используются серии сюжетных картин – это 3-5 картинок, объединенных одним сюжетом. Например, сюжет «Щенок»: на первой картинке – щенок мокнет под дождем на улице, не второй – девочка проходит рядом со щенком, на третьей – девочка кормит дома щенка, на четвертой – щенок играет с девочкой в мяч. В работе с детьми старшего дошкольного возраста могут использоваться и репродукции картин известных художников. На занятии по обучению рассказыванию детям предлагают, чаще всего, одну картину (или одну серию картин). Исключение составляют занятия по сравнению картин (например, времена года), на которых дети составляют сравнительные рассказы. Картины для обучения детей рассказыванию должны быть яркими, красочными, вызывать положительный эмоциональный отклик и стимулировать речевые высказывания ребенка. На занятиях используются цветные картины, причем цвета соответственно реальной жизни. Исключение составляют иллюстрации к художественным произведениям, которые отображают особенности содержания литературного текста. При организации занятий по обучению детей рассказыванию по картинам следует учитывать возрастные особенности восприятия картин дошкольниками. Особенность восприятия картин детьми младшего дошкольного возраста заключается в том, что они не понимают перспективного изображения (уменьшения размеров удаленных предметов на заднем плане картины). Только к 5-6 годам дети осознают специфику изображения удаленных объектов. С возрастными особенностями восприятия связано и количество предметов (объектов) на картине: чем меньше ребенок, тем меньше объектов на картине. Для младших дошкольников рекомендуется 3-4 объекта на картине, для старших – до 7-8. Детям младшего дошкольного возраста свойственны сенсорно-моторные способы восприятия, поэтому им хочется взять картинку в руки, дотронуться до нее, поводить по ней пальчиком. Следует приучать малышей к зрительному восприятию картины, к рассматриванию с речевыми высказываниями. На занятии важно правильно расположить картину и разместить детей. Картину располагают на мольберте или на доске (на стене) против света. Дети могут располагаться сидя на стульчиках, на ковре или стоя полукругом на расстоянии 1,5 – 2,5 метра от картины. Для показа объектов на картине педагог должен пользоваться указкой и приучать к этому детей. Нецелесообразно усаживать детей за столы при рассматривании картины. Если на занятии используются две картины, дети вместе с воспитателем могут переходить от одной картины к другой. Очень стимулирует речевые высказывания показ ребенком объектов на картине. Картину можно поместить в группе за 1-2 дня до занятия, чтобы дети смогли ее хорошо рассмотреть. Возможен и первый показ картины непосредственно на занятии. После занятия рекомендуется оставить картину в группе на 4-5 дней для индивидуальной работы с детьми и самостоятельного рассматривания детей. 2. Последовательность работы по обучению детей младшего дошкольного возраста умению строить связные высказывания на наглядной основе:

Во 2-й младшей группе О.С. Ушакова предлагает использовать на занятиях не полный образец рассказа воспитателя, а прием совместного составления рассказа ребенка с педагогом. Таким образом, можно научить детей различным вариантам построения предложения, синонимической замене слов. Например, после рассматривания картины «Катаемся на санках» воспитатель начинает рассказ: «Мама и дети гуляют. Старший брат Дима посадил Таню на санки. Он …». Так детям задается цепная местоименная связь, и дети продолжают рассказ. Метод совместного рассказывания позволяет учить детей интонационному завершению предложения и различным типам связи между предложениями. Схема рассказа составляется взрослым так, чтобы натолкнуть ребенка на описание (Это … кошка. Она … серая.) или на повествование (Побежала собака … Встретила она … и стала …). При обучении составлению рассказов описаний важно привлечь внимание ребенка к отдельным признакам предмета, предлагая найти на картинке, на столе описываемые предметы. Для этого используются упражнения типа: «Узнай по описанию», «Угадай, что за зверь?». В них сначала указывают один-два признака. Затем их число увеличивается до 3-4. Ряд игр направлен на обучение детей умению выделять объект и его признаки: «Что за овощ?», «Что у кого», «Скажи какой». Для этих игр сначала подбирают яркие игрушки с большим количеством новых внешних признаков, а затем используют предметы (овощи, фрукты, одежда, посуда), описывая которые дети называют не только видимые признаки, но и добавляют свои знания о свойствах предметов (яблоко спелое, сочное, сладкое; в варежках зимой тепло). Для составления рассказов-повествований важно научить детей называть предшествующие и последующие действия, события. В таких играх, как: «Что сначала, что потом», «Добавь слово», дети учатся передавать последовательные действия в форме распространенного предложения с однородными сказуемыми (девочка проснулась и стала умываться; зайчик испугался и убежал). Постепенно основная часть совместных рассказов усложняется, вводятся элементы подробного описания, распространение действий героев. Логико-синтаксическая схема, предлагаемая педагогом ребенку, по сути является планом рассказа, который определяет не только содержание, но и последовательность предложений, связь между частями рассказа. Например: «Это … Он … У него есть … С ним можно играть …», или «Пришла мама… Она купила Алеше … Она была … Алеша захотел … Тут пришел … Они стали …». В сюжет рассказов вводят глаголы, которые образуют семантические пары: спросил – ответил; побежал – догнал; закричал – обиделся. Параллельно должна проводиться работа над интонационной выразительностью рассказов детей. Малышей учат правильно использовать интонацию вопроса, просьбы, восклицания, с помощью которых можно передавать разговор героев. Для формирования у детей представлений о структуре рассказа педагогу необходимо постоянно использовать термины «начало», «середина», «конец» рассказа. Привлечь внимание детей к структуре текста можно в игре «Размытое письмо», где в рассказе пропущена какая-либо часть, например, середина (Побежала кошка за мышкой… и выскочила мышка с другой стороны), а также в игре «Кто знает, тот дальше продолжает». В старшем дошкольном возрасте для формирования осознания детьми структуры рассказа может использоваться модель (круг, разделенный на три части). 3. Обучение рассказыванию является сложным видом речевой деятельности для ребенка. Поэтому не стоит включать задачу по составлению с детьми рассказов на наглядной основе в комплексные занятия, где проводится работа по формированию элементарных математических представлений, по ознакомлению с природой или изобразительная деятельность. Интегрированные занятия способствуют развитию у детей целостного восприятия окружающего и развитию многих речевых умений и навыков (словарь, звукопроизношение, овладение грамматическими нормами). Однако связная монологическая речь является сложным комплексным видом речевой деятельности и требует специального, целенаправленного обучения. Обучение детей составлению рассказов является главной задачей на занятии, однако не стоит забывать и об остальных направлениях речевого развития дошкольников. Как правило, на речевых занятиях задачи решаются в комплексе: лексические (развитие словаря), грамматические (согласование слов во фразах, построение предложений) и фонетические (выразительное рассказывание). Структура занятия традиционно включает три части. В первой части занятия дети знакомятся с наглядными средствами. Очень важен момент появления перед детьми игрушки, предметов или картины. В младшем дошкольном возрасте рекомендуется применять игровые приемы («Игрушка спряталась», «Волшебный сундучок», «Чудесный мешочек», «Кто к нам в гости пришел?»). Начиная со средней группы можно использовать загадки, другие малые формы фольклора (потешки, приговорки) и небольшие по объему стихотворения, чтобы вызвать интерес к наглядным объектам, привлечь внимание детей к ним. В старшем дошкольном возрасте в начале занятия можно задать детям поисковый вопрос или проблемную ситуацию, разобраться в которой помогут наглядные средства. Например, «В магазине игрушек перепутались таблички с указанием товара, давайте поможем продавцу и рассортируем: к какой игрушке какая табличка относится». В основной части занятия проводится последовательно работа по рассматриванию наглядных средств и по обучению детей составлению рассказов. Рассматривание предметов начинается с выделения основных признаков (цвет, форма, материал), существенных деталей. Важно, чтобы педагог показывал и одновременно называл части и детали. К показу и называнию следует привлекать детей. В младшей группе используются приемы сопряженной и отраженной речи, дети учатся отвечать на простые вопросы типа: что это? Какого цвета? Что у него есть? Со средней группы можно вводить элементы соревнования, например: кто больше предметов найдет на картине? Кто скажет больше слов о машине? Здесь же проводятся разнообразные игры и упражнения на активизацию словаря, обучение детей построению фраз и предложений, усвоение детьми структуры рассказа. При обучении детей составлению рассказов педагог обязательно должен четко сформулировать задачу. Например, «Мы будем рассказывать о кукле» (для детей младшей группы), «Вам надо рассказать об игрушке», «Вы можете составить рассказ по картине». Важным моментом занятия является прослушивание рассказов детей. Вначале лучше выслушать детей по их желанию, можно предложить кому-либо рассказать. Важно выслушать до конца, постараться меньше подсказывать ребенку, дать возможность ему самому высказаться. По окончании рассказ ребенка анализируется с положительной оценкой в целом и рекомендациями по усовершенствованию (для старших дошкольников). Необходимо привлечь внимание сверстников к рассказам детей и ориентировать рассказчиков на слушателей. В третьей части занятия подводят итог работе: здесь может быть оценка рассказов детей в целом, выделение наиболее интересных высказываний детей, оценка рассказов самими детьми (для старших дошкольников). Также проводятся игры и упражнения на закрепление представлений детей о предметах, их систематизация, обобщение. На занятии педагог успевает выслушать нескольких детей, с остальными обязательно надо составить рассказ в свободное время в течение дня. Можно предложить детям повторить рассказ для родителей, что будет способствовать закреплению навыков связной речи, полученных на занятиях. Наглядные средства, используемые на занятии могут быть оставлены в группе на несколько дней для самостоятельных игр и занятий детей, для стимулирования повторения рассказов и для индивидуальной работы с детьми. Литература

Обучение дошкольников творческому рассказываниюВариант 5. Тема: «Обучение дошкольников творческому рассказыванию». План теоретической части:

Практическая часть:

Своеобразие и значение творческого рассказывания в детском саду. Творческое рассказывание – это вид творческой художественной деятельности, требующей запаса представлений, знаний и достаточной речевой культуры. Характерная его особенность – построение на материале воображения, требующего творческого преобразования полученного опыта. Под творческим рассказыванием мы понимаем речевую деятельность, результатом которой является придуманный детьми рассказ самостоятельно созданными новыми образами, ситуациями, действиями, с естественно развивающимся сюжетом, логически построенную и определенную словарную форму, соответствующую содержанию. Творческое рассказывание детей рассматривается как такой вид деятельности, который захватывает личность ребенка в целом: требует активной работы воображения, мышления, речи, проявления наблюдательности, волевых усилий, участия положительных эмоций. Возможность развития творческой речевой деятельности возникает в старшем дошкольном возрасте, когда у детей появляется достаточно большой запас знаний об окружающем мире, который может стать содержанием словесного творчества. Дети овладевают сложными формами связной речи, словарем. У них возникает возможность действовать по замыслу. Воображение из репродуктивного, механически воспроизводящего действительность превращается в творческое. Словесное творчество — наиболее сложный вид творческой деятельности ребенка. Элемент творчества есть в любом детском рассказе. Поэтому термин «творческие рассказы» — условное название рассказов, которые дети придумывают сами. Особенности творческого рассказывания заключаются в том, что ребенок должен самостоятельно придумывать содержание (сюжет, воображаемые действующие лица), опираясь на тему и свой прошлый опыт, и облекать его в форму связного повествования. Требуется также умение придумывать завязку, ход события, кульминацию и развязку. Не менее сложная задача — точно, выразительно и занимательно передавать свой замысел. Творческое рассказывание в какой-то степени родственно настоящему литературному творчеству. От ребенка требуется умение выбрать из имеющихся знаний отдельные факты, внести в них элемент фантазии и составить творческий рассказ. В основе словесного творчества, отмечает О.С.Ушакова, лежит восприятие произведений художественной литературы, устного народного творчества, в том числе и малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы) в единстве содержания и художественной формы. Словесное творчество детей выражается в различных формах: - в сочинении рассказов, сказок, описаний; - в сочинении стихотворений, загадок, небылиц; - в словотворчестве (создании новых слов — новообразований). Этапы обучения творческому рассказыванию. Взаимосвязь обучения и творчества. В формировании детского художественного творчества А. Ветлугина выделяла три этапа. На первом этапе происходит накопление опыта. Роль педагога заключается в организации жизненных наблюдений, влияющих на детское творчество. Ребенка надо учить образному видению окружающего (восприятие приобретает эстетическую окраску). В обогащении восприятия особую роль играет искусство. Произведения искусства помогают ребенку острее чувствовать прекрасное в жизни, способствуют зарождению художественных образов в его творчестве. Второй этап — собственно процесс детского творчества, когда возникает замысел, идут поиски художественных средств. Процесс детского творчества не очень развернут во времени. Возникновение замысла у ребенка проходит успешно, если создана установка на новую деятельность (придумаем рассказ). Наличие замысла побуждает детей к поискам средств его реализации: поиски композиции, выделение поступков героев, выбор слов, эпитетов. Большое значение здесь имеют творческие задания. На третьем этапе появляется новая продукция. Ребенок интересуется ее качеством, стремится завершить ее, испытывая эстетическое удовольствие. Поэтому необходимы анализ результатов творчества взрослым, его заинтересованность. Анализ нужен и для формирования художественного вкуса. Условия, необходимые для обучения творческому рассказыванию. Знание особенностей формирования детского словесного творчества дает возможность определить педагогические условия, необходимые для обучения детей творческому рассказыванию. 1. Одним из условий успеха детей в творческой деятельности является постоянное обогащение опыта детей впечатлениями из жизни. Эта работа может иметь разный характер в зависимости от конкретного задания: экскурсии, наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, альбомов, иллюстраций в книгах и журналах, чтение книг. 2. Другим важным условием успешного обучения творческому рассказыванию принято считать обогащение и активизацию словаря. 3. Творческий рассказ — продуктивный вид деятельности, конечным результатом его должен быть связный, логически последовательный рассказ. Поэтому одно из условий — умение детей связно рассказывать, владеть структурой связного высказывания, знать композицию повествования и описания. Этим умениям дети обучаются на предыдущих возрастных этапах, воспроизводя литературные тексты, составляя описания игрушек и картин, придумывая по ним рассказы. 4. Еще одно условие — правильное понимание детьми задания «придумать», т.е. создать нечто новое, рассказать о том, чего на самом деле не было, или ребенок этого сам не видел, но «придумал» (хотя в опыте других подобный факт мог быть). Речевые и воспитательные задачи по обучению детей творческому рассказыванию. Речевые задачи: 1. Учить детей самостоятельно, целенаправленно составлять рассказ, соблюдая его композиционную целостность и художественную выразительность. 2. Развивать творческую продуктивность. 3. Учить совершенствовать новый вариант рассказа. 4. Формировать интерес к творческому рассказыванию в игровой деятельности. 5. Развивать оценочное суждение о качестве рассказывания как своих, так и товарищей. Воспитательные задачи: Воспитывать положительное отношение к рассказам товарищей, умение выслушивать их внимательно, обращая внимание на построение сочинения, исполнения выразительных средств языка. Требования к рассказыванию детей: 1. Должно быть самостоятельным, это значит, что рассказ составляется без наводящих вопросов, сюжет повествования не заимствован из рассказа педагога и друзей. 2. Целенаправленность – умение подчинять все содержанию, общему замыслу, без лишней детализации и перечисления. 3. Зачин, развитие сюжета, кульминация, концовка, умелое описание места действия, природы, портрета героя, его настроения. 4. Показатель устной речи детей 5-6 лет – это умение придумывать несколько вариантов своего собственного рассказа или по аналогии с прочитанным. В методике развития речи не существует строгой классификации творческих рассказов, но условно можно выделить следующие виды: - рассказы реалистического характера; - сказки; - описания природы. Начинать обучение творческому рассказыванию лучше с придумывания рассказов реалистического характера («Как Миша варежку потерял», «Подарки маме к 8 Марта»). Не рекомендуется начинать обучение с придумывания сказок, так как особенности этого жанра заключаются в необыкновенных, иногда фантастических ситуациях, что может привести к ложному фантазированию. Наиболее сложным заданием является создание текстов описательного характера о природе, поскольку выразить в связном тексте свое отношение к природе ребенку сложно. Для выражения своих переживаний, связанных с природой, ему надо владеть большим количеством обобщенных понятий, в большей степени уметь синтезировать. Виды ОД по обучению детей творческому рассказыванию Э. П. Коробкова выделяет 7 видов занятия: 1. Придумывания продолжения и завершения рассказа, предложенного педагогом. 2. Придумывание рассказа или сказки по плану педагога, составленные детьми. 3. Придумывание рассказа или сказки по теме, предложенной педагогом, без плана. 4. Придумывание рассказа или сказки на самостоятельно выбранную тему. 5. Описательные рассказы о природе, например, «Мое любимое время года», «Зимой и летом в лесу», «Весенняя встреча». 6. Придумывание детьми рассказов, аналогичных прочитанному в двух вариантах: заменить героев, сохраняя сюжет, или заменить сюжет, заменяя героев. 7. Придумывание небылиц. Л. Ворошнина выделяет три вида занятия для детей 6-7 лет: 1. Сочинение рассказов или сказок на тему, предложенную педагогом, а как усложнение данного вида – самостоятельный выбор темы. 2. Сочинение по литературному образцу в 2 вариантах. 3. Составление рассказа по пейзажной картине. Методика обучения творческому рассказыванию. Приемы обучения творческому рассказыванию зависят от умений детей, задач обучения и вида рассказа. В старшей группе в качестве подготовительного этапа можно использовать простейший прием рассказывания детей вместе с воспитателем по вопросам. По существу воспитатель «сочиняет» вместе с детьми. В подготовительной к школе группе задачи обучения творческому рассказыванию усложняются (умение четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста). Используются все виды творческих рассказов, разные приемы обучения с постепенным усложнением. Как и в старшей группе, работу с детьми начинают с придумывания реалистических сюжетов. Наиболее легким принято считать придумывание продолжения и завершения рассказа. Воспитатель дает образец, который содержит завязку и определяет пути развития сюжета. Начало рассказа должно заинтересовывать детей, знакомить с главным героем и его характером, с обстановкой, в которой происходит действие. Е. И. Тихеева рекомендовала давать такое начало, которое бы предоставляло простор для воображения детей и давало возможность для развития сюжетной линии в разных направлениях. Вспомогательные вопросы, по мнению Л.А. Пеньевской, являются одним из приемов активного руководства творческим рассказыванием, облегчающим ребенку решение творческой задачи, влияющим на связность и выразительность речи. План в виде вопросов помогает сосредоточить внимание детей на последовательности и полноте развития сюжета. Для плана целесообразно использовать 3 – 4 вопроса, большее их количество ведет к излишней детализации действий и описания, что может тормозить самостоятельность детского замысла. В процессе рассказывания вопросы задаются очень осторожно. Можно спросить, что случилось с героем, о котором ребенок забыл рассказать. Можно подсказать описание героя, его характеристику или как закончить рассказ. Далее - рассказывание по сюжету, предложенному педагогом. Дети должны придумать содержание, оформить его словесно в форме повествования, расположить события в определенной последовательности. Систему занятий по обучению рассказыванию по готовым сюжетам разработала Э. П. Короткова. Она предлагает серию сюжетов по близкой и доступной детям тематике, интересные приемы, активизирующие воображение. Придумывание рассказа на самостоятельно выбранную тему - педагог советует, придумать рассказ об интересном случае, который произошел с мальчиком или девочкой, о дружбе зверей, о зайце и волке. Предлагает ребенку придумать название будущего рассказа и составить план. Обучение умению придумывать сказки начинается с введения элементов фантастики в реалистические сюжеты. Чтение и рассказывание детям небольших рассказов, сказок помогает обратить их внимание на форму и структуру произведения, подчеркнуть интересный факт, раскрытый в нем. Это положительно влияет на качество детских рассказов и сказок. Как уже было сказано выше, наиболее сложным видом детских сочинений является описание природы. Эффективной считается такая последовательность обучения описанию природы: 1. Обогащение детских представлений и впечатлений о природе в процессе наблюдений, обучение умению видеть красоту окружающей природы. 2. Углубление детских впечатлений о природе путем рассматривания художественных картин и сравнения красоты изображенного с живой действительностью. 3. Обучение детей описанию объектов природы по представлению. 4. Обучение умению описывать природу, обобщать свои знания, впечатления, полученные во время наблюдений, рассматривания картин, слушания художественных произведений. Словесное творчество детей проявляется иногда после длительных размышлений, иногда спонтанно в результате какого-то эмоционального всплеска. Систематическое знакомство детей с литературными и народными загадками, анализ художественных средств загадок, специальные словарные упражнения создают условия для самостоятельного сочинения детьми загадок. Е. И. Тихеева писала, что живое слово, образная сказка, рассказ, выразительно прочитанное стихотворение, народная песня должны царить в детском саду и готовить ребенка к дальнейшему более глубокому художественному восприятию. Традиционная методика обучения рассказыванию по картине рекомендует использовать в качестве основного приема обучения образец рассказа воспитателя, предложенная Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н.: 1 этап «Определение состава картины» Для побуждения детей к выделению и называнию объектов на картине используется прием «подзорная труба». Правило: навести глазок подзорной трубы на один объект, и назвать его. Для определения деталей одного объекта используется приемы «Аукцион», «Охота за подробностями», «Кто самый внимательный» и др. Игры эти направлены на активизацию внимания детей. При обучении классификационным умениям используется прием группировки по заданному признаку: рукотворности, природности, функциональности, присутствия определенного цвета, формы и т.д. Классификационная группа обозначается обобщающим словом. Моделирование детьми выявленных объектов производится схемами, буквами, картинками, цветом и другими средствами обозначения. Для этого используется доска или лист бумаги, на котором модели располагаются аналогично композиции картины. 2 этап «Установление взаимосвязей между объектами на картине» Предлагаются следующие творческие задания: пришел волшебник «Объединяй» и объединил два объекта (воспитатель указывает на два объекта). Волшебник просит объяснить, почему он это сделал. ПР: игры с картиной «Кошка с котятами». «Ищу друзей» - найти объекты, которые между собой связаны по взаимному расположению. ПР: «Котята дружат между собой, потому что детки одной мамы -кошки и любят вместе играть». «Ищу недругов» - найти объекты, которые между собой «не дружат». ПР: «Клубочки не дружат с корзинкой, потому что они выкатились из нее и не хотят там быть». Примечание: оценка взаимоотношений объектов субъективна. 3 этап «Описание на основе возможного восприятия объектов картины разными органами чувств» Прием «вхождения в картину»: воспитатель побуждает детей к описанию возможных ощущений и предлагает прислушаться внимательнее, вдохнуть запахи, попробовать на вкус, притронуться рукой и т.д. Даются творческие задания. 4 этап «Составление загадок и метафор по картине» Обучение детей составлению загадок идет от полуактивного этапа (воспитатель с детьми составляет общую загадку) к активному (ребенок сам выбирает объект и модель загадки). При этом ребенок может пользоваться смешанной моделью. Для обучения детей составлению загадок необходимо освоить модели в следующей последовательности. 1. Совместно с детьми выбирается объект, изображенный на картине. 2. Совместно с детьми выбирается объект. Обозначаются его действия. 3. Выбирается объект. 4. В объекте выбирается часть. Определяется количество таких частей. Метафоры составляет сам воспитатель и предлагает их отгадать. Задается вопрос к детям: «Про кого или про что на картине я говорю?» 5 этап «Преобразование объектов во времени» Для обучения детей составлению рассказов-фантазий с преобразованием объектов во времени используется прием перемещения во времени («Машина времени»). Выбирается конкретный объект картины и описывается его настоящее. Далее предлагается подумать, кем или чем он был в прошлом и что с ним будет в будущем (далеком или близком). 6 этап «Описание местонахождения объектов на картине» Для обучения детей пространственной ориентировке на картине используются игры: «Да - Нет», «Ожившая картина». Игра «Да - Нет» организуется следующим образом: ведущий загадывает объект на картине, а дети с помощью вопросов устанавливают его местонахождение. Найденный объект «оживает» и находит себе место на сцене (трехмерное пространство). Задача ребенка - описать объект по месту на картине, а затем на сцене. Постепенно выстраивается композиционная модель картины на сцене. 7 этап «Составление рассказов от лица разных объектов» Перед тем, как обучить ребенка составлению творческих рассказов от первого лица необходимо провести творческие задания, которые имеют следующее содержание: «Я назову тебе черту характера, а ты скажи наоборот». «Покажи действием и мимикой изменение твоих чувств». «Превратись в кого-нибудь или во что-нибудь. Опиши твои чувства». Для обучения составлению творческих рассказов от лица какого-либо объекта картины с заранее заданной характеристикой используется прием эмпатии. Он заключается в том, что ребенок представляет себя объектом и «входит» в его эмоциональное состояние, передает его черты характера. Идет подробное описание его состояния, отношений с окружающим миром и возникших проблем. Воспитатель должен побуждать детей к решению проблем героев картины. 8 этап «Смысловая характеристика картины» Подготовительный этап включает в себя углубленную работу по пониманию детьми пословиц и поговорок и обучению объяснять их с точки зрения опыта ребенка. Осмысление содержания картины детьми строится как игра «Объясни, почему так названа картина?». Ее организация основана на методе «Каталог». Воспитателем готовятся листочки бумаги, на которых написаны разные пословицы и поговорки. Вводится правило: выдерни записку, прочитаем текст (читает воспитатель или умеющие читать дети), объясни, почему так назвали картину? Следующая игра «Найди самое удачное название картины». Ребенку предлагается вспомнить несколько пословиц и поговорок, выбрать одну-две самых подходящих к содержанию картины, объяснить свой выбор. Особое внимание здесь уделяется логическим связкам в тексте. В результате получается рассказ - рассуждение. 9 этап «Составление рассказов-фантазий» Для обучения детей составлению рассказов по картине используется игровой прием «Пришел в гости волшебник...». Приглашаются волшебники: 1. Волшебник Увеличения-Уменьшения (ребенок выбирает объект и его свойства и производит их фантастическое преобразование). 2. Волшебник Деления-Объединения (выбранный объект дробится на части и перепутывается по структуре, либо меняется своими частями с другими объектами). 3. Волшебник Оживления-Окаменения (выбранный объект, либо его часть становятся подвижными или, наоборот, лишаются возможности перемещаться в пространстве). 4. Волшебник МогуВсе-МогуТолько (объект наделяется неограниченными возможностями либо ограничивается в своих свойствах). 5. Волшебник Наоборот (у объекта выявляется какое-либо свойство и меняется на противоположное). 6. Волшебник Времени (этот волшебник многофункционален и предполагает преобразование временных процессов: Волшебник Ускорения-Замедления, волшебник Обратного Времени, волшебник Перепутывания Времени, волшебник Остановки Времени, Машина Времени, Зеркало Времени). 10 этап «Составление сказок нравственно-этического характера» Предложить детям сочинить сказку по картине. Определить и назвать место, где будут разворачиваться события. Назвать героев сказки. Наделить выбранные объекты свойствами или чертами характера человека. Предложить детям сделать речевую зарисовку, касающуюся начала сказки (кто и где жил, какой он был). Объявить Случай (появление необычного предмета, явление природы), который приводит к конфликтной ситуации. Продолжение составления текста как описания отношения героев сказки к случаю согласно их личностной характеристике. Обсуждение мнения каждого героя. Провозглашение морали мудрым объектом. Описание разрешения конфликтной ситуации на основе этой морали. Придумывание названия сказки. 11 этап «Составление рифмованных текстов по картине» Работа должна строиться в определенной последовательности. Сначала с детьми проводится игра «Складушки-ладушки», в которой подбираются существительные, прилагательные, глаголы, рифмующиеся между собой и соответствующие содержанию картины. Затем педагог побуждает детей составлять двухстрочные рифмующиеся фразы. На последнем этапе идет создание полного рифмованного текста по содержанию картины в соответствии с предложенным алгоритмом. На занятиях по развитию речи проводить с детьми лексические упражнения по подбору признаков, действий с целью активизации в речи прилагательных и глаголов. Целесообразно возвращаться к сочиненным детьми рифмованным текстам с целью их модификации. Алгоритм мыслительных действий при составлении рифмованных текстов 1. Выбор объекта, определение его свойств, действий и места разворачивания событий. 2. Подбор рифмующихся между собой слов. 3. Работа по алгоритмам создания рифмованного текста. В заключении работы выразительное чтение текста. Анализ картины как целостной системы Проблема обучения одаренных дошкольников творческому рассказыванию становится реально решаемой, если педагог при предъявлении любой новой картины отрабатывает мыслительные операции детей по анализу картины как целостной системы, а ее объектов как составных частей этой системы. Модель работы с картиной как целостной системой Выделение объектов, изображенных на картине. Установление взаимосвязей между объектами. Характеристика объектов (активизируется опыт восприятия объектов разными органами чувств). Описание изображенного на картине средствами символической аналогии (сравнения, метафоры). Представление об объектах в рамках всего времени их существования (до момента изображения на картине и после). Описание местонахождения объектов на картине. Представление себя на картине в качестве одного из объектов. Поиски многозначности смысла сюжета картины. Составление творческих текстов с помощью приемов фантастического преобразования объектов на картине. Создание сказок нравственно-этического плана по мотивам изображенного на картине. Составление рифмованных текстов по содержанию картины. Основные операции анализа объекта картины Выбор основной (возможной) функции объекта. Перечисление составляющих объект элементов, частей. Обозначение сети взаимосвязей данного объекта с другими объектами, изображенными на картине. Представление возможных изменений данного объекта во времени. Выявление признаков объекта, подбор объектов с похожими признаками. Практическая часть.

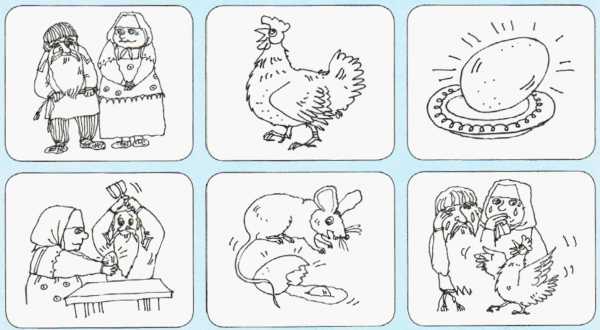

Модель сказки Курочка-Ряба

«Как Вадим заблудился и выбрался из леса» Вадим очень любил гулять в лесу, собирать грибы, слушать пение птиц. Сегодня он вышел рано и зашёл особенно далеко. Место было незнакомое. Даже сосны и те были какие-то другие – толстые, со свисающими ветвями. Вася сел отдохнуть под большую сосну, вытер потный лоб и задумался, как найти дорогу домой. Направо вела еле заметная тропинка, но куда она идёт,Вадим не знал. Прямо начинался какой-то спуск, а налево был густой лес. Куда идти? Литература. 1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников – М.: Академия, 1998 – 400с. 2. Вихрова И.Н., Шарикова Н.Н., Осипова В.В. Коррекция речи и мелкой моторики через рисование штрихом // Дошкольная педагогика, 2005 - №2 -24-28с. 3. Логинова В.И., Максаков А.И., Попова М.И. и др.Развитие речи детей дошкольного возраста – под ред. Ф.А.Сохина – М.: Просвещение, 1984 – 223с. 4. Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н. Технологии развития связной речи – М.: Академия, 2004 – 304с. 5. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) – М.: Просвещение, 2003 6.Ушакова, О. С Методика развития речи детей дошкольного возраста [Текст] / О. С. Ушакова, Е. М. Струнина – М.: Владос, 2010. – 288 с. 7.Ушакова, О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. ФГОС ДО [Текст] / О. С. Ушакова. – М.: Сфера, 2016. – 288 с. 8.Яшина, В. И., Алексеева, М. М. Теория и методика развития речи детей [Текст]/ В. И. Яшина, М. М. Алексеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 448 с. Наглядное моделирование, как приём развития связной речи дошкольника (обучение рассказыванию). | Статья по развитию речи:Наглядное моделирование, как приём развития связной речи дошкольника(обучение рассказыванию).Государственные образовательные стандарты дошкольного образования открывают перед педагогом широкие возможности выбора форм и методов проведения образовательной деятельности, направленных на целостное, всестороннее развитие ребенка. И в первую очередь, перед воспитателем стоит задача сделать процесс увлекательным и интересным для детей. Добиться этого возможно используя различные современные технологии и методики. Одна из таких технологий – моделирование. Большую роль моделирование играет в речевом развитии детей. Дети дошкольного возраста, как правило, отличаются недостаточно сформированным навыком построения связного высказывания. По результатам диагностики уровня сформированности данного навыка у детей можно отметить следующие недостатки:

Кроме того, большинство детей активно делятся своими впечатлениями от пережитых событий, но с неохотой берутся за составление рассказов по заданной теме. В основном, это происходит не оттого, что знания ребенка по данному вопросу недостаточны, а потому что он не может оформить их в связные речевые высказывания. Использование метода наглядного моделирования дает возможность:

В процессе обучения связной описательной речи моделирование служит средством планирования высказывания. Метод наглядного моделирования может быть использован в работе над всеми видами связного монологического высказывания:

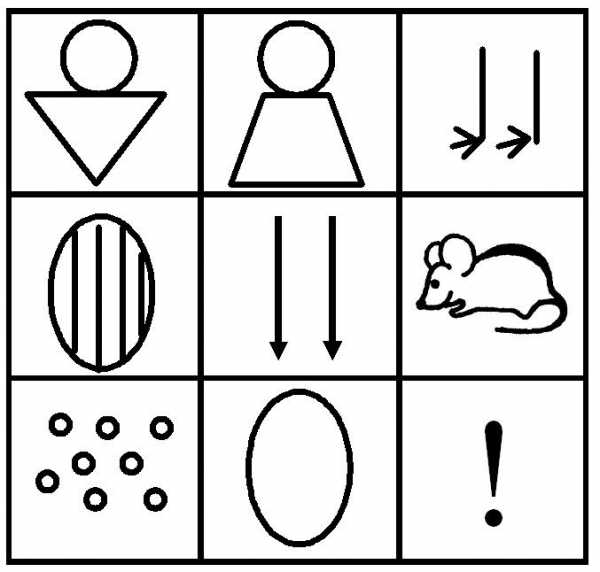

Элементы модели В ходе использования наглядного моделирования дети знакомятся с графическим способом предоставления информации - моделью. В качестве условных заместителей (элементов модели) могут выступать символы разнообразного характера:

В качестве символов-заместителей на начальном этапе работы используются геометрические фигуры, своей формой и цветом напоминающие замещаемый предмет. Например, зеленый треугольник - елочка, серый кружок - мышонок и т. п. На последующих этапах дети выбирают заместители, без учета внешних признаков объекта. В этом случае они ориентируются на качественные характеристики объекта (злой, добрый, трусливый и т. п.). Элементами плана рассказа, составленного по пейзажной картине могут служить силуэтные изображения ее объектов, как явно присутствующих на картине, так и тех, которые могут быть выделены только по косвенным признакам. В качестве символов - заместителей при моделировании творческих рассказов используются:

Наглядная модель высказывания выступает в роли плана, обеспечивающего связность и последовательность рассказов ребенка. Опыт работы с детьми, имеющими нарушения речи, позволил выделить некоторые эффективные приемы наглядного моделирования связного высказывания, применение которых повышает интерес детей к данному виду деятельности и позволяет добиться значительных результатов в коррекции речи дошкольников. Пересказ Самым простым из видов связного высказывания считается пересказ. Пересказ предполагает умение выделить основные части услышанного текста, связать их между собой, а затем в соответствии с этой схемой составить рассказ. В качестве плана рассказа выступает наглядная модель. Работа по развитию навыка пересказа предполагает формирование следующих умений:

Для того чтобы научить ребенка последовательно излагать сюжет сказки используются наглядные модели сказки. На первых порах дети учатся составлять модели, которые сопровождают чтение сказки. Например, педагог рассказывает детям сказку "Репка”, а дети постепенно выставляют символы-заместители героев сказки. На данном этапе необходимо добиваться, чтобы манипулирование элементами модели соответствовало фрагменту сказки, который звучит в данный момент. Элементами модели могут стать картинки с изображением персонажей сказки, затем они заменяются символами-заместителями (силуэтные изображения или геометрические фигуры). Постепенно дети от простого манипулирования элементами модели переходят к составлению пространственной динамичной модели, которая непосредственно служит планом пересказа. Рассказ по сюжетной картине Значительные трудности возникают у детей при составлении рассказов по сюжетной картине. Рассказ по сюжетной картине требует от ребенка умения выделить основные действующие лица или объекты картины, проследить их взаимосвязь и взаимодействие, отметить особенности композиционного фона картины, а также умение додумать причины возникновения данной ситуации, то есть составить начало рассказа, и последствия ее - то есть конец рассказа. На практике "рассказы”, самостоятельно составленные детьми - это, в основном, простое перечисление действующих лиц или объектов картины. Работа по формированию навыка рассказывания по картине состоит из 3-х этапов:

В качестве элементов модели выступают, соответственно, картинки - фрагменты, силуэтные изображения значимых объектов картины и схематические изображения фрагментов картины. Схематичные изображения являются также элементами наглядных моделей, являющихся планом рассказов по серии картин. Когда дети овладеют навыком построения связного высказывания, в модели пересказов и рассказов включаются творческие элементы - ребенку предлагается придумать начало или конец рассказа, в сказку или сюжет картины включаются необычные герои, персонажам присваиваются несвойственные им качества и т.п., а затем составить рассказ с учетом этих изменений. Логопедическая сказка Один из приемов обучения детей связному пересказу - работа с логопедическими сказками. Логопедическая сказка - это текст со сказочным содержанием, содержащий как можно большее количество одинаковых звуков (сказки В. Волиной, А. Цыферова и т. п.). К данному виду сказок относятся такие сказки, в тексте которых часто встречается автоматизируемый в связной речи звук или оппозиционные звуки, произношение которых требует дифференциации в самостоятельной речи детей. Использование в работе таких сказок позволяет решать наряду с задачами овладения навыком последовательного и связного пересказа задачи автоматизации в связной речи поставленных звуков. Работа с логопедической сказкой проходит следующим образом:

Сравнительное описание предметов В развитии навыка составления описательных рассказов большую помощь оказывает предварительное составление модели описания. В процессе обучения связной описательной речи моделирование может служить средством и программой анализа и фиксации закономерных свойств и отношений объекта или явления. Основу описательного рассказа составляют конкретные представления, накапливаемые в процессе исследования объекта описания. Элементами модели описательного рассказа становятся символы - заместители качественных характеристик объекта:

По данной модели возможно составить описание отдельного предмета, принадлежащего к определенной группе. Овладение приемом сравнительного описания происходит, когда дети научатся свободно оперировать моделью описания отдельных предметов или явлений. Два-три ребенка или подгруппы детей составляют модель описания двух и более предметов по плану. При этом символы описания выкладываются каждой подгруппой в свой обруч. Затем в пересечении обручей (круги Эйлера) выделяются одинаковые признаки предметов. Дети сравнивают предметы, определяя сначала их сходство, а затем различия. Творческий рассказ Часто наглядная модель служит средством преодоления страха ребенка перед построением творческих связных рассказов. Данный вид высказывания предполагает умение ребенка создать особый замысел и развернуть его в полный рассказ с различными деталями и событиями. Ребенку предлагается модель рассказа, а он уже должен наделить элементы модели смысловыми качествами и составить по ним связное высказывание. Это умение противоположно навыку составления пересказов. Переходными упражнениями от моделирования пересказа к составлению творческих рассказов могут быть следующие:

Творческая сказка по силуэтным изображениям Одним из приемов развития навыка творческого рассказывания является обучение детей составлению сказок по силуэтным изображениям. В качестве элементов модели ребенку предъявляются силуэты животных, растений, людей или природных явлений (снег, дождь и т. п.) Логопед задает начало сказки и предлагает продолжить ее, опираясь на силуэтные изображения. В темном лесу, в самой его глубине, есть солнечная полянка. В центре полянки растет цветок. .. (затем дети выбирают силуэты других героев и заканчивают сказку). Особенность данных элементов в том, что силуэтные изображения, в отличие от картинного материала, задают определенный обобщенный образ, не раскрывая его смыслового содержания. Определение характера, настроения, даже внешнего вида героя - прерогатива самого ребенка. Дети наделяют силуэты предметов определенными смысловыми качествами. На последующих этапах ребенок сам придумывает сюжет сказки по заданной теме, выбирая силуэты для модели в соответствии со своим замыслом. По мере овладения навыком моделирования дети используют вместо развернутой предметной модели обобщенную, содержащую только ключевые моменты. Происходит свертывание модели, переход ее в заместитель. Элементами модели-заместителя являются схематичные зарисовки, сделанные детьми по ходу слушания рассказа. Количество элементов модели сначала определяется логопедом, а затем, по мере усвоения навыка, самим ребенком - осуществляется переход от подробного пересказа к краткому. Модель-заместитель служит также планом при составлении творческого рассказа. В этом случае ребенок производит действия обратные, производимым при пересказе:

Приём моделирования можно сделать более интересным и «продвинутым» для детей. подключив современные технические средства. Таким инструментом для педагога может стать «скрайбинг». Скрайбинг - это создание небольших понятных рисунков, которые делают смысл образовательной деятельности понятным. Используя данную технологию, мы не загружаем детей большим объемом текста, а набрасываем им упрощенные рисунки. И в итоге ребенок не только быстро запомнит, но и заинтересуется самим процессом. Таким образом, происходит качественное усвоение ключевых моментов изучаемого материала. Визуализация позволяет связывать полученную информацию в целостную картину. Кроме того, в дальнейшем, если дети участвуют в создании скрайбинга, у них развивается критическое и образное мышление. Ребенок приобретает качества, которые в будущем будут его опорой. . В чем смысл данной технологии - речь выступающего иллюстрируется "на лету" рисунками на доске или листе бумаги, т.е выступающий рассказывает что-то , и в это же время этот рассказ иллюстрирует. Мы слышим и видим одно и тоже. У скрайбинга оказывается давние корни - он родом из опорных таблиц и схем. Просто скрайберы пошли немножко дальше: данная технология состоит не столько из схем и диаграмм, сколько из картинок-пиктограмм, иллюстрирующих ключевые понятия выступления. И самое главное в этой технологии не картинки, схемы, а история, которая ведет за собой повествование. Существуют два вида скрайбинга:

В работе с детьми можно использовать следующие варианты скрайбинга:

Постепенно овладевая всеми видами связного высказывания с помощью моделирования, дети учатся планировать свою речь. Представленные приемы позволят повысить эффективность работы по речевому развитию дошкольников, повысить интерес детей к данному виду деятельности и оптимизировать процесс развития навыка связной речи детей дошкольного возраста. «Современные технологии в обучении детей составлению творческих рассказов по картине» | Статья по развитию речи (старшая, подготовительная группа):«Современные технологии в обучении детей составлению творческих рассказов по картине» Подготовила: Кузьмина.М.В.воспитатель Высшая квалификационная категория ГАДОУ№15 Колпинского р-на Санкт-Петербурга Актуальность: Проблема развития связной речи дошкольников знакома всем педагогам: воспитателям, узким специалистам, психологам. Давно известно, что к подготовительной группе, дети проявляют существенная разница в уровнях речи. Главной задачей развития связной речи ребёнка в предшкольный период является совершенствование монологической-распостраненной речи. Эта задача решается через различные виды речевой деятельности, речевую работу, знакомство с художественной литературой, театральную деятельность и т. д:

Рассказ по картине –достаточно сложное задание для детей дошкольного возраста. В соответствии с требованиями программы, образовательная деятельность по рассматриванию картин проводятся во всех дошкольных группах. Но если дети младшего и среднего возраста могут описывать не большие по сюжету картины, опираясь на вопросы педагога, активную помощь, то в старшей и подготовительной к школе группах, основное внимание мы уделяем самостоятельности детей. Опыт работы с детьми, показывает, что дети полностью повторяют рассказ воспитателя с только незначительными его изменениями. Детские рассказы бедны красивыми сравнениями, эпитетами, словесными оборотами, в них отсутствуют простые качественные прилагательные. Совершенно очевидно, что нужны изменения способов работы педагога на занятии по обучению дошкольников составлению рассказов по картине, на основании этого воспитатели ставят перед собой цель: используя универсальные, современные технологии, методы и приемы, добиться от детей творческого подхода к рассматриванию картины, используя в речи сложные предложения, активный словарь прилагательных, сравнительных словосочетаний.

Задачи: 1. Вовлечь дошкольников в совместную деятельность, включение в познание мира через изобразительное искусство. 2. Развитие психических процессов: мышление, внимание, память, речь, формирование умения наблюдать, анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. 3. Формировать умение связно, последовательно описывать изображенное на картине; активизировать и расширять словарный запас; пользоваться планом, мнемотаблицами. 4. Поощрять умения целенаправленно слушать выступления сверстников, высказывать свои оценочные суждения об их рассказах .Что можно было изменить? Почему? 5. Целенаправленно отрабатывать мыслительные операции по анализу картины как целостной системы и изображенных на ней отдельных объектов. 6. Воспитывать у детей осознанный интерес к составлению творческих, интересных, самобытных рассказов по картинам, учить правильно, понимать их содержание. Соблюдая требования к организации работы с картиной.

Ребенок дошкольного возраста любит рассматривать картины и рассказывает о них живо и заинтересованно. Велико его желание поделиться своими впечатлениями с окружающими о том, что он видит. Рассматривая картину, маленький ребенок все время говорит, выражает свои эмоции, чувства. Педагог должен поддерживать этот детский разговор, должен сам говорить с детьми, путем наводящих вопросов руководить их вниманием и языком». Таким образом, рассматривание картины побуждает ребенка к речевой активности, обусловливает тему и содержание рассказов, их нравственную, художественную, направленность. В обучении детей рассказыванию по картине принято выделять несколько этапов. Младший возраст является подготовительным этапом, который имеет своей целью обогащать, пополнять словарь, активизировать речь детей, научить их рассматривать картину и отвечать на вопросы воспитателя, предложением из 3-4 слов. В среднем дошкольном возрасте детей побуждают составлять описательные рассказы по предметным и сюжетным картинкам, сначала по подробным вопросам воспитателя, используя план, а затем самостоятельно. Старший дошкольный возраст характеризуется возросшей речевой и мыслительной активностью детей. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью педагога составлять не только описательные, но и повествовательные рассказы, придумывать начало и конец сюжета картины. Проявлять творчество, фантазию, познавательную инициативу. Нельзя не отметить, что в практике детских садов проведение образовательной деятельности по обучению рассказыванию по картине вызывает значительные трудности. В основном это вызвано серьезными ошибками, которые допускают воспитатели в методике проведения таких НОД. Например, из-за отсутствия вводной беседы дети оказываются неподготовленными к восприятию картины. Порою при рассматривании картины педагог не выделяет в ней с самого начала то, что является существенно важным и в то же время эмоционально привлекательным. Особо необходимо остановиться на вопросе о речи педагога: она должна быть четкой, лаконичной, выразительной, так как произведение живописи, воздействуя на детей наглядными и красочными образами, требует, чтобы о нем говорили образно, эмоционально. Одним из основных методических приемов являются вопросы педагога. Вопросы должны быть сформулированы так, чтобы, отвечая на них, ребенок учился строить развернутые связные высказывания, а не ограничивался одним-двумя словами. (Развернутый ответ может состоять из нескольких предложений.) Необходимо своевременно поощрять проявленное ребенком творчество, фантазию, находчивость, словотворчество. Нечетко поставленные вопросы также вызывают затруднения у детей к проявлению речевых навыков. Надо иметь в виду, что непринужденные, свободные высказывания позволяют детям живее выразить впечатления от увиденного, поэтому при рассматривании картин следует устранять все, что повлечет за собой скованность детских высказываний, снизит эмоциональную непосредственность речевых проявлений. Для того чтобы образовательная деятельность по рассказыванию проходила успешно, за два-три дня до него организуется занятие по рассматриванию картины. Такое сочетание форм образовательной деятельности имеет место в основном в первом полугодии, когда дети приобретают начальный опыт самостоятельного составления рассказов по картинам. Это оживляет впечатления, полученные ими ранее, активизирует речь. Занятие по рассказыванию начинается с повторного просмотра картины. Педагог проводит краткую беседу, в которой касается основных моментов сюжета. При оценке рассказов детей педагог отмечает их соответствие содержанию картины; полноту и точность передачи увиденного, живую, образную речь; умение последовательно, логически переходить от одной части рассказа к другой и т. д. В каждом рассказе ребенка, педагог должен найти неповторимость, самобытность, проявление творчества, фантазии, своего мироощущения. Он также поощряет детей, которые внимательно слушают выступления товарищей. Поощряется умение целенаправленно слушать выступления сверстников, высказывать элементарные оценочные суждения об их рассказах. Для полноты восприятия используются разные технологии рассматривания картины: Технология «Вхождение в картину» направлена на развитие речи и эстетического чувства дошкольников, формирования коммуникативной компетентности, а также формирования произвольного внимания, деятельности наблюдения и коллективной деятельности. Технология «Вхождение в картину «ориентирована на принцип развивающего образования, учитывает возрастные особенности дошкольников, обеспечивает единство целей и задач, строится с учётом принципа интеграции всех образовательных областей. Но самое главное – имеет оптимальную нагрузку. Сюжет любого занятия построен так, чтобы помогать ребёнку мотивационно и содержательно включаться в работу с текстом в качестве активного участника, проходящих в нём событий. Технология «Вхождение в картину» описана в комплекте «Предшкола нового поколения» – это комплект взаимосвязанных учебно-методических пособий, цель которых подготовка ребенка к школе. Использование инструментов, в ходе занятий, позволяет ребёнку: практически осваивать пространство картины; воспитателю: контролировать процесс формирования универсальных учебных действий. В свете видения ФГОС ДОУ, для нас приобретает особое значение. На этапе дошкольной подготовки - это будет способствовать успешной адаптации и обучению в начальной школе. Правила вхождения в картину: 1. Заходить в картину нужно не там, где вздумается! Надо искать подходящее место. Чаще всего художник сам подсказывает: Это может быть самый яркий объект на картине, либо солнечную полянку, тропинку, либо веточку дерева, либо красивый дом изобразит на переднем плане или еще как-нибудь. А если нет ни тропинки, ни веточки, тогда что-нибудь другое искать, каждый раз надо думать! ( на картине Саврасов «Грачи прилетели» много таких мест дети выбрали: дом из которого идет дым, значит там живет кто-то, грача гуляющего по земле, старую церковь) 2. Ходить внутри картины нужно не там где хочешь, а там только где художник разрешает! Нужно включать всю свою наблюдательность и ходить осторожно. И не нарушать жизнь местных жителей, чтоб не вспугнуть, не нарушить, ту гармонию, которая есть в картине. 3. Но есть еще одно правило: попасть в картину вдвоем или втроем, а то и всей группой «не просто»! Нужно быть «РЯДОМ», т.е. думать и чувствовать в одном направлении! Соблюдать общие правила, помогать друг другу. Попав в картину мы используем все органы чувств ребенка(зрение, слух, обоняние) Что услышали? Что увидели? Что мы почувствовали? «Я слышу, как …», «Я чувствую запах…», «Когда я трогаю руками…». Какое настроение у вас вызывает эта картина? Почему? Как вы относитесь к главному герою(объекту) картины? Здесь у детей появляется простор для фантазии, творчества. Необходимо это поощрять, эмоционально поддерживать ребенка в его рассказе. Детям очень нравится эта технология, так как она позволяет проявить фантазию, высказать личное отношение к тому или иному объекту, проявить наблюдательность и т.д. Выход из картины так же не менее важен. Побывав в картине дети могут высказать свое отношение к работе художника в целом, что понравилось? Что удивило? Что бы вы добавили, изменили в картине? Почему? Какое настроение вызывает у вас картина? Продолжить работу над этой же картиной можно с помощью методики «Рассказ от имени героя» - Сейчас мы с вами попробуем рассказать об этой картине с точки зрения любого героя. Например березы, птицы, облачка, солнышка и т.д. «Я — берёза. Я росла на полянке, и вот пришли дети и стали бегать возле меня, мне было весело и приятно смотреть на них….С помощью денных методов и приемов (музыкальное сопровождение, чтение стихов, ИКТ технологии) можно добиться хороших результатов не только в речевой деятельности детей но и в коммуникативной т.к данная работа сближает детей, позволяет им почувствовать свою значимость в коллективе. Давайте рассмотрим еще некоторые игровые приемы обучения творческому рассказыванию на примере картины «Подзорная труба». Через подзорную трубу нужно посмотреть на картину, увидеть и назвать только один предмет. Для этой игры нам нужен альбомный лист бумаги, свернутый для имитации подзорной трубы. Каждый ребенок по очереди рассматривает картину в «подзорную трубу» и называет только один объект по окончанию определения состава картины необходимо подвести итог: быстро перечислить все названное; Можно разделить детей на группы – одни смотрят только на верхнюю часть картины, другие на нижнюю, и в центр, кто больше найдет не повторяющихся объектов и предметов. «Кружок в котором живёт…». А сейчас посмотрите на картину и вы поможете мне вспомнить, что на ней нарисовано. А для того, чтобы вам не забыть никого, я буду рисовать те предметы, которые вы назовёте. «Ищу родственников». Хорошо, когда все вокруг дружат друг с другом. Я прошу вас подружить те предметы, которые живут на картине. ( По мере нахождения связей между объектами чертятся мини-соединения). «Живые картинки». Наша картина сейчас оживёт здесь на коврике. А мы будем изображать предметы, которые нарисованы на картине. Кто будет снеговиком? Где стоит снеговик? -В центре. Где стоит девочка? Справа от снеговика. И т.д. А теперь 1,2,3 картина оживи. Волшебник «Я только слышу». Закройте на минуту глаза, представьте, что вы попали в то, что здесь изображено. Послушайте внимательно, что вы слышите? Волшебник «Я только вижу и ощущаю руками». А сейчас мы будем учиться ощущать картину. Снег мягкий, пушистый, мокрый, холодный, лёгкий ит.д. Волшебник «Я только нюхаю». Представьте, что мы с вами в парке. Я чувствую запах смолы, хвои, дует свежий ветерок. Проблема обучения дошкольников творческому рассказыванию становится реально решаемой, если педагог, предъявляя детям каждую новую картину, системно отрабатывает с ними мыслительные операции по анализу картины как целостной системы и изображенных на ней отдельных объектов. Приемы обучения рассказыванию многообразны, методика их использования зависит от этапа обучения, от уровня умений детей, степени их активности и самостоятельности. Таким образом, при формировании речевых навыков у детей очень важно развить творческие и мыслительные способности детей, углубить знания об окружающем мире, развить в детях желание творить, изменяя мир к лучшему. Выполнение этих задач возможно через ознакомление детей с искусством, художественной литературой, которые положительно воздействуют на чувства и разум ребенка, развивают его восприимчивость, эмоциональность. Повышаются требования к детским рассказам с точки зрения содержания, логической последовательности изложения, точности описания, выразительности речи и т. д. Дети учатся описывать события, указывая место и время действия; самостоятельно придумывают события, предшествовавшие изображенным на картине и последующие. Поощряется умение целенаправленно слушать выступления сверстников, высказывать элементарные оценочные суждения об их рассказах, повышает успешность ребенка в коллективе. Используемая литература:

Обучение дошкольников рассказыванию по картине | Консультация по развитию речи (подготовительная группа) на тему:Консультация «Обучение дошкольников рассказыванию по картине» Известный педагог К.Д. Ушинский говорил: «Дайте ребёнку картину, и он заговорит». Воспитание высокообразованных людей включает в себя овладение всеми богатствами родного языка. Поэтому одна из главных задач детского сада – формирование правильной устной речи детей на основе овладения ими литературного языка своего народа. В методике развития речи дошкольников, по мнению исследователей О.И. Соловьёвой, Ф.А. Сохина, Е.И. Тихеевой и др., использованию картин принадлежит ведущая роль. Картина в различных её видах (предметная, сюжетная, фотография, иллюстрация, репродукция, рисунок), а сюжетная в особенности, при умелом использовании позволяет стимулировать все аспекты речевой деятельности ребёнка. Виды работы по картинам многочисленны. Одна и та же картина может служить материалом для ряда разнообразнейших видов занятий. Не докучать одними и теми же впечатлениями и образцами – одно из педагогических правил. Дети любят рассматривать картины индивидуально, руководствуясь собственным интересами и выбором, а потому должны быть картины и для свободного пользования детей. Содержание их должно быть по возможности разнообразно и доступно пониманию детей. Картинки для свободного пользования детей выкладываются в сменном порядке на определенный срок в местах, откуда дети берут их по своему усмотрению: в коробках и т.п. Большое внимание должно быть обращено на то, чтобы и эти картинки сортировались и хранились так, чтобы пользование ими не вызывало у детей никаких затруднений. Картинки играют огромную роль в развитии речи детей, поэтому необходимо как можно шире использовать их в практике. Типы, серии картин. Основные требования, выдвигаемые методикой к картине и работе с ней. Подбирая картины для рассказывания, необходимо учитывать, чтобы их содержание было доступно детям, связано с жизнью детского сада, с окружающей действительностью. Для коллективных рассказов выбираются картины с достаточным по объему материалом: многофигурные, на которых изображено несколько сценок в рамках одного сюжета или серия картин. В сериях, изданных для детских садов, к таким картинам относятся «Зимние развлечения», «Летом в парке» и др. При подборе сюжета необходимо учитывать количество нарисованных объектов: чем младше дети, тем меньше объектов должно быть изображено на картине. После первой игры картина оставляется в группе на все время занятий с ней (две-три недели) и постоянно находится в поле зрения детей. Игры могут проводиться с подгруппой или индивидуально. При этом не обязательно, чтобы все дети прошли через каждую игру с данной картиной. Каждый этап работы (серия игр) следует рассматривать как промежуточный. Результат этапа: рассказ ребенка с использованием конкретного мыслительного приема. Итоговым можно считать развернутый рассказ дошкольника, построенный им самостоятельно с помощью усвоенных приемов. В соответствии с «Программой воспитания в детском саду» занятия по рассматриванию картин проводятся во всех возрастных группах. Но если дети младшего и среднего возраста учатся описывать картины, опираясь на вопросы педагога, то в старшей и подготовительной к школе группах основное внимание уделяется самостоятельному рассказыванию. В обучении детей рассказыванию по картине принято выделять несколько этапов. В младшем возрасте осуществляется подготовительный этап, который имеет своей целью обогатить словарь, активизировать речь детей, научить их рассматривать картину и отвечать на вопросы воспитателя. В среднем дошкольном возрасте детей учат составлять описательные рассказы по предметным и сюжетным картинкам, сначала по вопросам воспитателя, а затем самостоятельно. Старший дошкольный возраст характеризуется возросшей речевой и мыслительной активностью детей. Поэтому ребенок может самостоятельно или с небольшой помощью педагога составлять не только описательные, но и повествовательные рассказы, придумывать начало и конец сюжета картины. Виды занятий по обучению детей рассказыванию по картине в порядке их усложнения