|

|

|||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Социальную ситуацию развития ребенка раннего возраста можно охарактеризовать какВопрос 1. Социальная ситуация развития ребенка в раннем возрасте.метки: Ребенок, Действие, Предметный, Взрослый, Детство, Предмет, Деятельность, РазвитиеЛекция 5Тема «Психологические особенности раннего детства»

Вопросы: 1. Социальная ситуация развития ребенка в раннем возрасте; 2. Общение со взрослым и развитие речи в раннем детстве; 3. Познавательное развитие ребенка в раннем возрасте; 4. Формирование личности в раннем детстве; 5. Кризис трех лет.

К очникам не переносить!

Вопрос 1. Социальная ситуация развития ребенка в раннем возрасте.

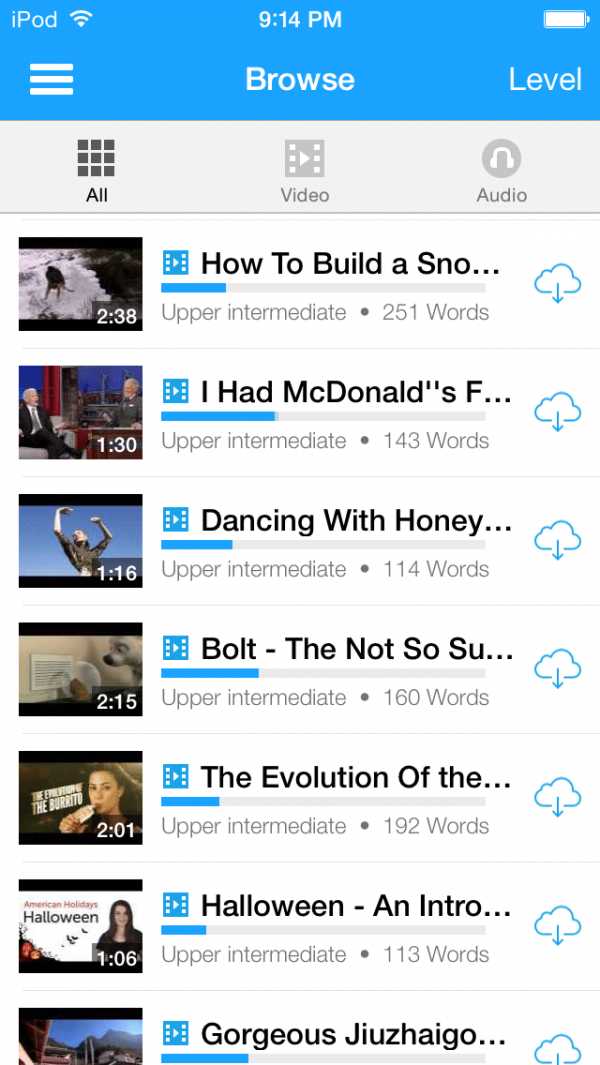

Основная потребность ребенка раннего возраста — познание окружающего мира через действия с предметами. Самостоятельно ребенок не может открыть способ употребления орудий и других специфически человеческих предметов, способ использования их не является очевидным. На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая потребность в предметном взаимодействии. Происходит расчленение предметной и социальной среды. Складывающаяся социальная ситуация развития, характерная для раннего детства, может быть обозначена формулой: «ребенок— предмет— взрослый». Ребенку все хочется потрогать, повертеть в руках, он постоянно обращается к взрослому с просьбой, с требованием внимания, с предложением поиграть вместе. Разворачивается совершенно новая форма общения — ситуативно-деловое общение, которое представляет собой практическое, деловое сотрудничество по поводу действий с предметами и составляет основу взаимодействия ребенка со взрослым вплоть до 3 лет. Взрослый для ребенка раннего возраста — это прежде всего соучастник предметной деятельности и игры. Кроме того, взрослый выступает как образец для подражания, как человек, оценивающий знания и умения ребенка и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий успехи и достижения. Ведущей деятельностью ребенка в раннем детстве является предметно-манипулятивная или орудийно-предметная деятельность. Особенно значимыми для психического развития считаются орудийные и соотносящие действия.Орудийно-предметные действия — это действия с предметом — орудием в соответствии с общественной функцией и общественно выработанным способом использования. Примеры орудийных действий — пить из кружки, причесываться расческой, рисовать карандашом, копать лопаткой, насыпать в ведерко. 6 стр., 2535 слов Контрольная работа. Педагогические условия развития, обучения, воспитания детей раннего и дошкольного возраста... Как и в случае с формированием предметных действий, помощь взрослого, при воспитании ребенка раннего возраста, необходима для развития мышления ребенка и перехода его на более высокий ... только для формирования познавательной сферы, но и для развития личности детей раннего возраста. Взрослым, при воспитании ребенка раннего возраста, надо помнить, что представление о себе, первая ... Внутри ведущей предметной деятельности начинают складываться новые виды деятельности, достигающие развернутых форм в дошкольном детстве — это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование). Игра рождается внутри предметной деятельности. Сначала ребенок манипулирует предметами так, как показал взрослый, причем требует тот же самый предмет (ту самую ручку, ту самую книгу, которую держит в руках мама). Следующие этапы в развитии предметных действий, которые приводят к обособлению игры: перенос показанного действия на другие предметы (замещение), использование предметов-заместителей; воспроизведение увиденного на игрушках. Одна из ранних форм игры детей раннего возраста — предметная игра — представляет собой многократное воспроизведение общих схем использования вещей, варьирование функций («значений») предмета в реальном практическом действии. Другой новый вид деятельности, складывающийся на основе предметной, — рисование, изобразительная деятельность. Рождаясь как «действие черкания» карандашом, рисование в раннем детстве проходит несколько стадий: 1. каракули; 2. узнавание предмета в случайном сочетании линий; 3. изображение по замыслу, по словесно сформулированному намерению (собственно изобразительная деятельность). Рисование — это знаковая, символическая деятельность, поскольку любое, самое несовершенное изображение представляет собой знак предмета. Требуются руководство и помощь со стороны взрослых, чтобы стимулировать переход от черкания как орудийного действия карандашом к изображению.

Вопрос 2. Общение со взрослым и развитие речи в раннем детстве.Раннее детство — сенситивный период для усвоения речи. Развитие предметной деятельности создает мощный стимул к усвоению речи. Именно речевое общение с взрослым по поводу действий с предметом становится необходимым как орудие организации взаимодействия, делового сотрудничества. В раннем детстве продолжается совершенствование понимания речи взрослых и происходит переход к собственной активной речи ребенка. На начальных этапах понимание словесных сообщений относится к ситуации в целом. 3 стр., 1069 слов Раннее детствоПсихическое развитие ребенка в эпоху раннего детства Эпоха раннего детства начинается с кризиса новорожденности и включает два периода – младенческий возраст и раннее детство. Пренатальный период (от момента зачатия до ... Вопросы взрослых: «Где мама (огонек, часы, собачка)?», просьбы выполнить то или иное действие организуют поведение ребенка. Сначала ребенок способен воспринять, понять инструкцию только по ходу действия. Затем словесные указания могут быть даны заранее, для руководства ориентировочной деятельностью ребенка. Высшее достижение в понимании речи на третьем году жизни связано с пониманием рассказа другого человека, который сообщает о предметах и явлениях, выходящих за пределы непосредственной ситуации общения ребенка и взрослого. Речь начинает выступать в роли основного средства познания, это важнейшее приобретение развития. Переходная фаза от доречевого этапа к собственно речевому занимает обычно около 6 месяцев — от конца первого развития детей 1 года жизни">года жизни ребенка до достижения им полутора лет. В случае замедленного речевого развития этот период может растянуться на год — полтора. В конце первого года жизни характерна автономная речь, исходящая из аморфных слов-корней. Активный словарь ребенка 11—12 месяцев включает обычно от 4—5 до 30—40 слов; после года он увеличивается примерно до 100 слов, большинство из которых употребляется изредка. После полутора лет речевое поведение ребенка резко изменяется, становится значительно более активным. Это выражается в первую очередь в появлении вопросов о названиях предметов: «Что это?» Темп речевого развития резко возрастает. К двум годам детский словарь составляет уже более 200 слов, а к трем — примерно 1200-1500 слов.

Вопрос 3. Познавательное развитие ребенка в раннем возрасте.

Большое значение для психического развития в этом возрасте имеет формирование сенсорики. В первые годы жизни уровень развития восприятия существенно влияет на мышление. Это объясняется тем, что действия восприятия связаны с такими операциями мышления, как обобщение, классификация, подведение под понятие и др. Зрительное восприятие в раннем детстве носит непроизвольный и избирательный характер, часто опирается на отдельные, «бросающиеся в глаза» или случайные признаки. Этим объясняется удивительная особенность восприятия полуторагодовалых — двухлетних детей. Они способны иногда узнавать близких на фотографиях, где те в другом возрасте, в незнакомом окружении, и, напротив, испугаться, впервые увидев дома маму в новой шляпе. 3 стр., 1026 слов Взаимодействие педагога с родителями для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУКУРСОВАЯ РАБОТА «Взаимодействие педагога с родителями для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ» СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ДОУ 5 1. 1. Социальная адаптация как педагогическая категория и проблема адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 5 1. 2. Современные подходы к взаимодействию ДОУ с ... Следующая ступень — зрительное соотнесение свойств предметов (зрительная ориентировка). Становится возможным целенаправленный выбор предмета по образцу — сначала по форме, величине, потом по цвету. Накапливается запас представлений о свойствах предметов (образы восприятия). Развивается слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. В раннем возрасте начинается формирование сенсорных эталонов — вначале предметных (появляющихся уже к концу младенчества), которые затем, постепенно обобщаясь, переходят на уровень сенсорных. Таким образом, сначала представления о форме или цвете связаны у ребенка с конкретным предметом (например, круглый мяч, зеленая трава и т. д.). Постепенно это качество обобщается и, отрываясь от предмета, становится эталоном — цвета, формы, размера. Именно эти три основных эталона формируются у детей к концу раннего возраста.

Вопрос 4. Формирование личности в раннем детстве.

Отличительная особенность психики ребенка раннего возраста — единство эмоционального и действенного отношения к непосредственно воспринимаемому миру. Поведение ребенка ситуативно — каждый предмет, попадающий в поле зрения ребенка, притягателен. Наглядная ситуация часто «руководит» и восприятием, и поведением ребенка. Психологические новообразования раннего детства: отделение ребенком себя от окружающих, осознание себя как субъекта действия, сравнение с другими людьми. Отличительной особенностью поведения ребенка раннего возраста является то, что он действует, не задумываясь, под влиянием возникающих в данный момент чувств и желаний. Эти чувства и желания вызываются прежде всего тем, что непосредственно окружает ребенка, попадается ему на глаза. Поэтому его поведение зависит от внешних обстоятельств. Малыша очень легко привлечь к чему-нибудь, но так же легко и отвлечь. Если, например, ребенок заплакал от огорчения, то его нетрудно утешить — дать взамен игрушки, которой он лишился, другую или вообще чем-нибудь занять его. Но уже в начале раннего детства в связи с формированием устойчивых представлений о предметах начинают возникать чувства и желания, связанные с предметами, о которых ребенок помнит, хотя и не видит их перед собой в данный момент. 5 стр., 2151 слов Учебная практика в группах детей раннего возраста содержание педагогической практики:Составление календарно-тематического плана воспитательно-образовательной работы на одну неделю. Самостоятельное проведение воспитательно-образовательной работы с детьми в группе. Составление конспектов игр-занятий. Проведение зачетного мероприятия – занятия Изготовление дидактических игр, пособий. Проведение работы с родителями Оказание методической помощи педагогическому коллективу учреждения. ... Установление связи чувств и желаний с представлениями делает поведение ребенка более целенаправленным, менее зависимым от конкретной ситуации, создает основу для развития речевой регуляции поведения, т. е. выполнения действий, направленных на словесно обозначенные цели. Поскольку поведение детей определяется характером их чувств и желаний, большое значение имеет развитие у них таких чувств, которые побуждают учитывать интересы других людей, поступать в соответствии с требованиями взрослых. Уже в младенчестве у детей начинают формироваться любовь, симпатия к близким людям — матери, отцу, воспитательнице в яслях. В раннем детстве эта симпатия приобретает новые формы. Ребенок стремится получить от взрослого похвалу, ласку, огорчается, если взрослый им недоволен. Примерно к середине второго года, если ребенок общается с другими детьми, чувство симпатии переносится и на них. Оно выражается в сочувствии, помощи пострадавшему ребенку, иногда в желании поделиться сладостями, игрушками. Ребенок легко заражается чувствами других людей. Так, в яслях, когда один-два ребенка начинают плакать, этот плач подхватывают и другие, и он нередко распространяется на всю группу. Начиная с полутора лет оценка поведения ребенка взрослыми становится одним из важных источников его чувств. Похвала, одобрение окружающих вызывают у детей чувство гордости, и они пытаются заслужить положительную оценку, демонстрируя взрослым свои достижения. Несколько позднее, чем чувство гордости, ребенок начинает испытывать чувство стыда, в случаях если его действия не оправдывают ожиданий взрослых, порицаются ими. Чаще всего ребенку становится стыдно, если он неправильно произносит слова, ошибается, рассказывая стишок, и т.п. Но постепенно он начинает стыдиться и не одобряемых взрослыми поступков, когда ему специально указывают на них, стыдят его. 7 стр., 3148 слов Копия 2 распр.нарушения у детей... страх (Изард, 1999). В два года дети чаще всего боятся чего‑то определенного, например посещения врача, а начиная примерно с трехлетнего возраста число ... способности к эмпатии. Эмпатия – это «нерациональное познание человеком внутреннего мира других людей (вчувствование)… сопереживая, человек испытывает чувства, идентичные наблюдаемым» (Психологический словарь, 1997). Развивать эмпатию ... В раннем возрасте ребенок хорошо усваивает свое имя. Имя отличает ребенка от других и одновременно указывает на его пол (обычно детям не нравятся имена, которые могут принадлежать как мальчикам, так и девочкам). Ребенок узнает свое имя прежде, чем фамилию, и пользуется именем в общении с другими. Ребенок очень рано идентифицируется со своим именем и не представляет себя вне его. Можно сказать, что имя человека ложится в основу его личности. Ребенок отстаивает право на свое имя и протестует, если его называют другим именем. Ребенок начинает знакомиться с собой с конца второго года жизни. Это знакомство относится сначала к внешнему облику, а потом к внутреннему миру. На втором году жизни дети обычно не узнают себя в зеркале, на фотографии или в кино, сосредоточивая внимание на изображениях других людей, которых они знают. Узнавание возникает при помощи взрослых. Оно очень занимает ребенка, и он как бы упражняется в запоминании своего облика. Узнавание себя на фотографии и в кинофильме затрудняет детей больше, чем узнавание в зеркале. В два года они хорошо узнают других людей и обстановку, в которой производилась съемка, но себя начинают узнавать только с середины третьего года жизни, причем в течение некоторого времени ребенок говорит о своем изображении в кино так, как будто это второй он («тот Саша»). В этом проявляется трудность осознания неизменности самого себя в разной обстановке. Осознание себя как постоянного источника разнообразных желаний и действий, отделенного от других людей, происходит к концу третьего года жизни под влиянием возрастающей практической самостоятельности ребенка. Ребенок овладевает возможностью выполнять без помощи взрослого разнообразные предметные действия, усваивает простейшие навыки самообслуживания. В результате этого он начинает понимать, что то или иное действие выполняет именно он. Внешне это понимание выражается в том, что ребенок начинает говорить о себе не в третьем, а в первом лице: «Я бегаю»; «Дай мне куклу»; «Возьми меня с собой». Отделение себя от других людей и осознание собственных возросших возможностей, в свою очередь, приводят к появлению нового отношения ребенка к взрослым. Он начинает сравнивать себя со взрослыми и хочет быть таким, как взрослые, выполнять такие же действия, пользоваться такой же независимостью и самостоятельностью, что приводит к возникновению очередного кризиса. 13 стр., 6430 слов Развитие музыкально-творческих способностей детей среднего дошкольного возраста в процессе обучения пению Содержание... и требованиям современного общества. Для большинства детей пятого года жизни характерен высокий уровень эмоциональной отзывчивости на ... В связи с этим развитие музыкально-творческих способностей детей, начиная с младшего дошкольного возраста, рассматривается сейчас в ... компонентом музыкального слуха”. Оно может обнаруживаться при узнавании мелодии, определении ладовой окраски звуков. В дошкольном ...

особенности социально-личностного развития детей раннего возраста | Статья (младшая группа) по теме:Особенности социально - личностного развития детей раннего возраста Ранний возраст – период интенсивного освоения ребенком разных видов деятельности и развития личности. В детской психологии и педагогике выделяются следующие основные направления в развитии ребенка на этом возрастном этапе: развитие предметной деятельности; развитие общения со взрослыми; развитие речи; развитие игры; приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности; развитие общения со сверстниками, физическое развитие и развитие личности Это разделение достаточно условно, поскольку развитие представляет собой единый процесс, в котором выделенные направления пересекаются, взаимодействуют и дополняют друг друга. Социальное развитие ребенка начинается уже в первые недели и месяцы его жизни. Беспомощность новорожденного является безусловной предпосылкой его обращенности к окружающим людям. Благополучие ребенка в последующие годы, в том числе и в школьные, во многом зависит от того, насколько успешным оказался его ранний социальный опыт. Под социализацией понимается процесс развития биологически необходимых и социально одобряемых стереотипов поведения, формирование представлений о нормах и социальных ожиданиях определенного поведения. При этом под социализацией принято понимать весь многогранный процесс усвоения человеком опыта общественной жизни и общественных отношений. Ранняя социализация связана преимущественно с первым этапом этого процесса Социализации в раннем возрасте начинается практически одновременно с тем моментом, когда ребенок физически отделяется от матери. Одним из основных показателей социального взросления маленького ребенка является его согласие ненадолго отпустить мать от себя. Это означает, что он уже способен на протяжении некоторого, пусть даже непродолжительного времени, самостоятельно взаимодействовать с другими людьми. Не менее важным показателем развития социальных потребностей ребенка становится возникновение интереса к другим детям на улице. Стремление к общению с другими детьми свидетельствует о том, что у малыша появляется свой круг интересов, выходящий за рамки семейных контактов. Владение ребенком основными навыками самообслуживания также свидетельствует о его готовности обходиться без посторонней помощи. Известно, что навыками самообслуживания быстрее овладевают именно социально активные дети, стремящиеся к самостоятельности и не испытывающие страха перед новым жизненным опытом. Следовательно, данный параметр, несмотря на его внешнюю убедительность, является вторичным, производным от уровня развития социальных потребностей ребенка. На протяжении раннего возраста происходят важные изменения в личности ребенка. Эти изменения, по мнению В.С.Мухиной, прежде всего связаны с развитием предметной деятельности и общения со взрослыми На третьем году жизни продолжается освоение ребенком окружающего предметного мира. Действия малыша с предметами становятся более разнообразными и ловкими. Он уже многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, чистить пылесосом пол, поливать цветы. Он все более осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. Ребенок старается получить такой же результат, как и взрослый. Таким образом, отношение ребенка к своей деятельности постепенно меняется: ее регулятором становится результат. В самостоятельных занятиях, играх малыш начинает руководствоваться замыслом, стремлением к достижению успеха в деятельности. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремленность. Ребенок становится все более настойчивым в достижении поставленной цели. Отношения со взрослым переходят на новый уровень. Теперь взрослый - это носитель знаний и образцов человеческих действий с предметами, с его помощью малыш познает предметное окружение. Обязательно следует иметь в виду, что полноценное овладение ребенком предметной деятельностью происходит только в процессе общения со взрослыми. Общение ребенка со взрослыми в раннем возрасте имеет специфические особенности. Ребенка, имеющего полноценное общение со взрослыми, характеризуют следующие черты: малыш инициативен по отношению к взрослому – стремится привлечь его внимание к своим действиям, обращается за помощью и оценкой своих действий; настойчиво требует от взрослого соучастия в своих делах; чувствителен к отношению взрослого, к его оценке, умеет перестраивать свое поведение в зависимости от поведения взрослого, тонко различает похвалу и порицание; охотно подражает взрослому, выполняет его просьбы и инструкции; своевременно овладевает активной речью, пользуется ею в целях общения. Овладение речью является важнейшим событием в этом возрасте. Это происходит в общении со взрослым путем называния предметов и указания действий. Позже речь приобретает функцию основного психического инструмента. Она становится средством мышления, воображения, овладения собственным поведением и т.д. В раннем возрасте формируются навыки самообслуживания: малыш сам одевается, пользуется ложкой и вилкой, пьет из чашки, ходит на горшок, моет руки и т.д. Интерес к предметам и действиям с ними приводит к возникновению процессуальной игры: малышу важен сам процесс, например, кормление куклы или катание мишки на машинке К концу этого периода в игре ребенка появляются элементы творчества, воображаемая ситуация выходит на первый план по отношению к наглядной и складывается самостоятельная сюжетная игра, которая имеет важное значение в развитии и становится ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Совершается заметный перелом в общении: действия по отношению к сверстнику как неодушевленному предмету идут на убыль, появляется стремление заинтересовать его собой, чувствительность к отношению ровесника. Все чаще малыши испытывают удовольствие от совместных игр. Их незатейливые и кратковременные действия основаны на подражании друг другу, но они говорят о зарождающемся общении. Однако как бы ни была привлекательна игра со сверстником, появившиеся в поле зрения взрослый или игрушка отвлекают детей друг от друга. На третьем году жизни общение со сверстниками начинает занимать все большее место. Это связано с тем, что к трем годам возникает особое, специфическое содержание общения детей между собой Ощущение сходства со сверстником и вызываемая этим бурная радость стимулируют новые попытки продлить удовольствие, испытать состояние общности с другим человеком. Сверстник для ребенка выступает в своеобразной роли зеркала, в котором малыш видит отражение своего бытия. Поэтому общение является мощным средством самопознания, формирования адекватного представления о себе. Общение со сверстниками – один из важнейших источников развития познавательной деятельности ребенка. Присутствие поблизости сверстника активизирует даже младенца. Контакты между детьми дают им дополнительные впечатления, положительные переживания, открывают возможность продемонстрировать свои умения, способствуют раскрытию творческого начала и самобытности. В ходе общения друг с другом у малышей налаживаются и совершенствуются совместные практические и игровые действия, формируются представления о другом человеке. Итак, на третьем году жизни ребенок испытывает особую потребность в общении со сверстником, которая удовлетворяется в эмоционально окрашенной игре. Но и к концу раннего возраста общение детей друг с другом пока еще уступает по притягательности общению со взрослыми и предметной деятельности. Первичный опыт, связанный с периодом раннего детства, с формированием основных психических функций и элементарных форм общественного поведения, выступает в качестве одного из основных источников социализации индивида. Семья является для ребенка не только источником и условием развития его психики, расширения его знаний и представлений об окружающем мире, но и первой моделью принятых в данном конкретном обществе социальных отношений, с которой он встречается. Именно в семье ребенок знакомится со смыслом и сутью социальных ролей матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, сына, дочери. Став старше, он осознает и тот пласт семейных связей, центром которых является не он, а другие члены семьи: муж, жена, дядя, тетя, прочие родственники. Даже если структура семьи, в которой живет ребенок, достаточно сложна и иерархиризирована, она не может предоставить ребенку возможности в полной мере приобрести тот опыт социального поведения, который необходим для вступления в иной, более широкий круг общественных отношений, выходящий за пределы родственных связей. Чем старше становится ребенок, тем большую роль начинает играть такой аспект его социального развития, как овладение нормами и правилами общественных взаимоотношений. Таким образом, В.С. Мухина считает, что «социальное развитие ребенка идет по двум направлениям: через усвоение правил взаимоотношений людей друг с другом и через взаимодействие ребенка с предметом в мире постоянных вещей» Но недостаточно просто снабдить ребенка знаниями о том, как устроено общество, как принято себя вести в нем. Необходимо создать ему условия для приобретения личного социального опыта, поскольку социализация предполагает активное участие самого человека в овладении культурой человеческих отношений, освоении социальных норм и ролей, выработке психологических механизмов социального поведения. Социальная ситуация развития в раннем детстве (1-3 года) и ведущий вид деятельностиВозрастной период от 1 года до 3 лет называется ранним детством. Для этого этапа характерны личностные изменения, изменения в сфере познания, в социальной ситуации развития. Отношения между ребенком и взрослым меняются, это ведет к оформлению новой социальной ситуации развития. Социальная ситуация развитияХарактеризуется появлением совместной предметной деятельности ребенка и взрослого. В процессе такого вида деятельности происходит присвоение ребенком общественно выработанных способов применения предметов. Взрослый показывает малышу, как нужно пользоваться окружающими предметами, при этом объясняя, для чего необходим предмет. Предметная деятельностьСхему социальной ситуации можно составить следующим образом: «ребенок – ПРЕДМЕТ – взрослый». Самым важным в этой триаде является предмет. В этом можно убедиться, на Социальная ситуация развития и ведущая деятельность ребенка в раннем возрастеС психологической точки зрения ранний возраст является одним из ключевых в жизни ребенка и во многом определяет его будущее психическое развитие. Такое особое значение этого возраста связано с тремя фундаментальными жизненными приобретениями ребенка: прямохождением, речевым общением и предметной деятельностью.Прямохождение обеспечивает ребенку широкую ориентацию в пространстве, постоянный приток необходимой для его развития информации. Речевое общение позволяет ребенку усваивать знания, формировать необходимые умения и навыки. Предметная деятельность непосредственно развивает способности ребенка, в особенности его ручные движения. Три эти фактора определяют разностороннее и полноценное психическое развитие ребенка. (Немов, с. 66) Новообразования, которые возникают к концу 1-го года жизни, с необходимостью вызывают построение новой социальной ситуации развития. Это ситуация совместной деятельности со взрослым человеком. Содержание этой совместной деятельности – усвоение общественно выработанных способов употребления предметов, которые ребенку открылись и затем стали его миром.Социальная ситуация развития в этом возрасте такова: «ребенок – ПРЕДМЕТ – взрослый». В этом возрасте ребенок всецело поглощен предметом. Это проявляется, например, в том, как ребенок садится на стульчик или возит за собой машину – ребенок все время смотрит на этот предмет. Правда, за предметом ребенок еще «не видит» взрослого, но без него он не овладеет человеческими способами употребления предметов. Социальная ситуация совместной деятельности ребенка и взрослого содержит в себе противоречие. В этой ситуации способ действия с предметом, образец действия принадлежит взрослому, а ребенок, в то же время, должен выполнять индивидуальное действие. Это противоречие решается в новом типе ведущей деятельности, которая рождается в период раннего возраста. Это предметная (предметно-манипулятивная) деятельность, направленная на усвоение общественно выработанных способов действия с предметами. Прежде всего, она предметная, т.к. мотив деятельности заключается в самом предмете, в способе его употребления. Общение в этом возрасте становится формой организации предметной деятельности, как средство осуществления предметной деятельности, как орудие для овладения общественными способами употребления предметов. Несмотря на то, что общение уже не является ведущей деятельностью в этом возрасте, оно продолжает интенсивно развиваться и становится речевым. Общение, связанное с предметными действиями, уже не может быть эмоциональным. Оно должно стать опосредствовано словом, имеющим предметную отнесенность. (Обухова, 95 г., С. 213) За период раннего детства, примерно к 3-м годам память, восприятие, воображение и внимание начинают приобретать человеческие свойства. Но главное состоит в том, что ребенок начинает не только понимать, но и активно пользоваться языком в общении с людьми, что влияет на его последующее поведенческое, интеллектуальное и личностное развитие. Благодаря речевому взаимодействию со взрослыми ребенок из биологического существа, индивида, к середине раннего возраста превращается в человека, а к концу периода – в личность. Речь не только незаменима в общении для ребенка, но и играет важнейшую роль в развитии мышления. (Немов, С. 67) Социальная ситуация развития - характеристика, периодизация и специфика

Социальная среда и психическое развитиеОпределение ССР было введено советским психологом, основателем культурно-исторического подхода Львом Семёновичем Выготским. Автор придавал особое значение социально-культурной среде в онтогенезе психики и становлении социальной ситуации развития. В психологии этот подход занял центральное место для характеристики возрастной периодизации детского развития.

В своём подходе Л. Выготский рассматривает становление психики через взаимодействие двух составляющих: естественного созревания и культурной среды. Развитие высших психических функций происходит в процессе саморазвития и обусловлено взаимодействием индивида с социумом. Овладение «психическими орудиями», знаково-символической системой (языком, письмом), культурными ценностями и требованиями общества сначала происходит во внешней деятельности, а затем переходит на внутренний уровень осознания. ССР — понятие, которое используется для отображения уровня психосоциального развития ребёнка. Оно помогает раскрыть такие особенности социального взаимодействия:

Достижения психического развития провоцируют возникновение новых задач в социальном взаимодействии, решение которых становится содержанием психики ребёнка. Постепенно накапливаются противоречия между старой и новой социальной позицией. Окружающие люди предъявляют более высокие ожидания к возможностям ребёнка. Такие конфликты решаются в опережающем развитии необходимых способностей, мышления, памяти, внимания, самооценки, саморегуляции. В то же время они порождают много задач и внутренних конфликтов, что приводит к возрастным кризисам.

Периодизация детстваОтношения с окружающим миром складываются по-особенному в разные года жизни ребёнка. Для более структурного понимания и выделения главных признаков социального взаимодействия Л. С. Выготским была создана возрастная периодизация, согласно которой детство делится на пять больших этапов. Младенчество (от рождения до года)Младенец кажется совершенно асоциальным существом, но это ошибочное мнение. В этом возрасте возникает совершенно специфическая, глубокая и своеобразная социальность ребёнка, которая определяется двумя моментами:

Эти два противоречия выступают двигателем психического развития в этом возрастном периоде.

Показателем состоявшейся ситуации развития «мы» является специфическая реакция на лицо матери — улыбка. Неразрывное единство проявляется в том, что ребёнок ничего не может без взрослого. Его социальное взаимодействие опосредовано ухаживающим за ним человеком: «Мы поели», «Мы погуляли». Такая неразрывность содержит в себе противоречие: ребёнку жизненно необходим взрослый, но в то же время он не имеет специфических средств воздействия на него. Это противоречие решается при разрушении старой ССР. Общение в раннем возрасте

Первый год жизни подходит к концу, и ребёнок приобретает больше самостоятельности благодаря обучению ходьбе. Ситуация слитности со значимым взрослым под названием «мы» начинает распадаться на «ребенок — взрослый». По мере развития способности ходить увеличивается автономность ребёнка в плане общения с внешним миром. Основной потребностью на этом возрастном этапе становятся действия с предметами, что развивает пространственное ориентирование.

В процессе обучения предметным действиям ребёнок постоянно обращается к взрослому за помощью, вниманием или требованием поиграть с ним. Складывается ситуативно-деловое общение, сущностный аспект которого — деловое сотрудничество на основе предметных взаимодействий в деятельности или игре. Основными характеристиками социального общения в раннем детстве выступают:

Второй и третий годы жизни характеризуются изучением выработанных человечеством способов манипуляций с предметами. Особенность ССР в этом возрасте заключается в том, что взрослый становится образцом специфично-человеческих предметных действий. Важным становится соучастие, то есть совместная практическая деятельность, а не просто манипуляции с предметами. Взрослый выступает как образец, как основное условие предметных действий для ребёнка раннего возраста. Дошкольники: выход за пределы семьиСитуация совместной деятельности со взрослым распадается до начала дошкольного периода (в 3—7 лет), обогащается новыми формами и содержанием. «Система Я», которая становится центральным новообразованием, совместно с развитием речи способствует расширению круга общения. Стремление быть как взрослый и несоответствие реальных возможностей вытекает в психическое противоречие. Общение со сверстниками приобретает более значимую роль, нежели на предыдущем возрастном этапе.

Психологический выход за пределы семьи формирует новую ССР, которую можно описать схемой «ребенок — взрослый (общественный)». Дошкольник начинает интересоваться взрослыми как носителями общественных функций: продавец, полицейский, воспитатель. Подражание и желание быть «как взрослый» при объективной невозможности реализации этого желания порождает противоречие, которое решается в виде сюжетно-ролевой игры. Возможность примерять на себя разные образы, повторять действия, проигрывать воображаемую ситуацию позволяет малышу познавать мир взрослых. Благодаря наступлению этапа сюжетно-ролевой игры появляется внеситуативно-познавательная форма общения. На первый план выступают не совместные предметные действия со взрослым, а теоретический аспект общения, информационное содержание разговора. Ребёнок видит в значимом человеке источник новых знаний, который может ответить на все вопросы и утолить познавательный интерес. Внеситуативный характер общения проявляется в том, что обсуждаются темы, не связанные напрямую с окружающим миром.

Младший школьник и социумОсобенности школьного обучения в возрасте от 7 до 12 лет способствуют возникновению новой ССР, которая характеризуется возникновением произвольного поведения, формированием внутреннего плана действий и саморефлексии. Обучение становится ведущей деятельностью, в которой развиваются самооценка, дисциплина и контроль своих действий. Однако все эти новообразования формируются не сразу. В первые дни школьного обучения ребёнок переживает стрессовую ситуацию, которая разрешается в период адаптации. В младшей школе многие межличностные контакты осуществляются через учителя.

Именно он помогает сформировать у ребёнка навыки самостоятельного обучения, контролирует процесс приобретения знаний, умений и навыков, помогает в формировании социальной позиции школьника, организовывает сотрудничество. Выход ребёнка за рамки семьи, расширение круга значимых взрослых — это всё формирует новую ССР, которую кратко можно описать формулой «ребенок — взрослый — задача». Социальная роль учителя обязует его предъявлять детям важные требования, контролировать их выполнение и оценивать его качество. У ребёнка формируется внутренняя позиция школьника — социально важная роль. Успехи и неудачи в учебной деятельности влияют на систему отношений со взрослыми, родителями и сверстниками.

Подросток: стремление к взрослостиОсобенность ССР в возрасте 12—17 лет заключается в личности подростка. Внешний мир остаётся неизменным: круг общения, семья, посещение школы. Изменения происходят во внутренней структуре личности и приводят к трансформации ССР.

Ведущей деятельностью у подростка становится интимно-личностное общение со сверстниками, которое является основой психосоциальной ситуации. Сильное влияние на межличностные взаимодействия оказывает самооценка подростка, которая в большей степени опирается не на своё «Я», а на мнение окружающих. Отношения со взрослыми имеют двойственную природу. С одной стороны, подросток хочет быть независимым, с другой — не может полноценно обеспечить свою жизнь и нуждается в личностной и материальной поддержке. Этот внутриличностный конфликт разрешается в подростковом кризисе и переходе на этап юношества. Таким образом, ССР — уникальный феномен, специфический для любого возраста. Это основной фактор и показатель психического и личностного роста ребёнка на каждом этапе развития. Социальная ситуация развития - характеристика, периодизация и спецификаСоциальная ситуация развития (ССР) — своеобразное, специфическое для данного возраста неповторимое отношение ребёнка к окружающему миру, которое детерминирует формирование психических и личностных новообразований, преодоление возрастных кризисов. Это основной фактор, определяющий состояние психики. Кроме того, он выступает сущностной характеристикой степени психосоциального развития детей.

Социальная среда и психическое развитиеОпределение ССР было введено советским психологом, основателем культурно-исторического подхода Львом Семёновичем Выготским. Автор придавал особое значение социально-культурной среде в онтогенезе психики и становлении социальной ситуации развития. В психологии этот подход занял центральное место для характеристики возрастной периодизации детского развития.

В своём подходе Л. Выготский рассматривает становление психики через взаимодействие двух составляющих: естественного созревания и культурной среды. Развитие высших психических функций происходит в процессе саморазвития и обусловлено взаимодействием индивида с социумом. Овладение «психическими орудиями», знаково-символической системой (языком, письмом), культурными ценностями и требованиями общества сначала происходит во внешней деятельности, а затем переходит на внутренний уровень осознания. ССР — понятие, которое используется для отображения уровня психосоциального развития ребёнка. Оно помогает раскрыть такие особенности социального взаимодействия:

Достижения психического развития провоцируют возникновение новых задач в социальном взаимодействии, решение которых становится содержанием психики ребёнка. Постепенно накапливаются противоречия между старой и новой социальной позицией. Окружающие люди предъявляют более высокие ожидания к возможностям ребёнка. Такие конфликты решаются в опережающем развитии необходимых способностей, мышления, памяти, внимания, самооценки, саморегуляции. В то же время они порождают много задач и внутренних конфликтов, что приводит к возрастным кризисам.

Периодизация детстваОтношения с окружающим миром складываются по-особенному в разные года жизни ребёнка. Для более структурного понимания и выделения главных признаков социального взаимодействия Л. С. Выготским была создана возрастная периодизация, согласно которой детство делится на пять больших этапов. Младенчество (от рождения до года)Младенец кажется совершенно асоциальным существом, но это ошибочное мнение. В этом возрасте возникает совершенно специфическая, глубокая и своеобразная социальность ребёнка, которая определяется двумя моментами:

Эти два противоречия выступают двигателем психического развития в этом возрастном периоде.

Показателем состоявшейся ситуации развития «мы» является специфическая реакция на лицо матери — улыбка. Неразрывное единство проявляется в том, что ребёнок ничего не может без взрослого. Его социальное взаимодействие опосредовано ухаживающим за ним человеком: «Мы поели», «Мы погуляли». Такая неразрывность содержит в себе противоречие: ребёнку жизненно необходим взрослый, но в то же время он не имеет специфических средств воздействия на него. Это противоречие решается при разрушении старой ССР. Общение в раннем возрасте

Первый год жизни подходит к концу, и ребёнок приобретает больше самостоятельности благодаря обучению ходьбе. Ситуация слитности со значимым взрослым под названием «мы» начинает распадаться на «ребенок — взрослый». По мере развития способности ходить увеличивается автономность ребёнка в плане общения с внешним миром. Основной потребностью на этом возрастном этапе становятся действия с предметами, что развивает пространственное ориентирование.

В процессе обучения предметным действиям ребёнок постоянно обращается к взрослому за помощью, вниманием или требованием поиграть с ним. Складывается ситуативно-деловое общение, сущностный аспект которого — деловое сотрудничество на основе предметных взаимодействий в деятельности или игре. Основными характеристиками социального общения в раннем детстве выступают:

Второй и третий годы жизни характеризуются изучением выработанных человечеством способов манипуляций с предметами. Особенность ССР в этом возрасте заключается в том, что взрослый становится образцом специфично-человеческих предметных действий. Важным становится соучастие, то есть совместная практическая деятельность, а не просто манипуляции с предметами. Взрослый выступает как образец, как основное условие предметных действий для ребёнка раннего возраста. Дошкольники: выход за пределы семьиСитуация совместной деятельности со взрослым распадается до начала дошкольного периода (в 3—7 лет), обогащается новыми формами и содержанием. «Система Я», которая становится центральным новообразованием, совместно с развитием речи способствует расширению круга общения. Стремление быть как взрослый и несоответствие реальных возможностей вытекает в психическое противоречие. Общение со сверстниками приобретает более значимую роль, нежели на предыдущем возрастном этапе.

Психологический выход за пределы семьи формирует новую ССР, которую можно описать схемой «ребенок — взрослый (общественный)». Дошкольник начинает интересоваться взрослыми как носителями общественных функций: продавец, полицейский, воспитатель. Подражание и желание быть «как взрослый» при объективной невозможности реализации этого желания порождает противоречие, которое решается в виде сюжетно-ролевой игры. Возможность примерять на себя разные образы, повторять действия, проигрывать воображаемую ситуацию позволяет малышу познавать мир взрослых. Благодаря наступлению этапа сюжетно-ролевой игры появляется внеситуативно-познавательная форма общения. На первый план выступают не совместные предметные действия со взрослым, а теоретический аспект общения, информационное содержание разговора. Ребёнок видит в значимом человеке источник новых знаний, который может ответить на все вопросы и утолить познавательный интерес. Внеситуативный характер общения проявляется в том, что обсуждаются темы, не связанные напрямую с окружающим миром.

Младший школьник и социумОсобенности школьного обучения в возрасте от 7 до 12 лет способствуют возникновению новой ССР, которая характеризуется возникновением произвольного поведения, формированием внутреннего плана действий и саморефлексии. Обучение становится ведущей деятельностью, в которой развиваются самооценка, дисциплина и контроль своих действий. Однако все эти новообразования формируются не сразу. В первые дни школьного обучения ребёнок переживает стрессовую ситуацию, которая разрешается в период адаптации. В младшей школе многие межличностные контакты осуществляются через учителя.

Именно он помогает сформировать у ребёнка навыки самостоятельного обучения, контролирует процесс приобретения знаний, умений и навыков, помогает в формировании социальной позиции школьника, организовывает сотрудничество. Выход ребёнка за рамки семьи, расширение круга значимых взрослых — это всё формирует новую ССР, которую кратко можно описать формулой «ребенок — взрослый — задача». Социальная роль учителя обязует его предъявлять детям важные требования, контролировать их выполнение и оценивать его качество. У ребёнка формируется внутренняя позиция школьника — социально важная роль. Успехи и неудачи в учебной деятельности влияют на систему отношений со взрослыми, родителями и сверстниками.

Подросток: стремление к взрослостиОсобенность ССР в возрасте 12—17 лет заключается в личности подростка. Внешний мир остаётся неизменным: круг общения, семья, посещение школы. Изменения происходят во внутренней структуре личности и приводят к трансформации ССР.

Ведущей деятельностью у подростка становится интимно-личностное общение со сверстниками, которое является основой психосоциальной ситуации. Сильное влияние на межличностные взаимодействия оказывает самооценка подростка, которая в большей степени опирается не на своё «Я», а на мнение окружающих. Отношения со взрослыми имеют двойственную природу. С одной стороны, подросток хочет быть независимым, с другой — не может полноценно обеспечить свою жизнь и нуждается в личностной и материальной поддержке. Этот внутриличностный конфликт разрешается в подростковом кризисе и переходе на этап юношества. Таким образом, ССР — уникальный феномен, специфический для любого возраста. Это основной фактор и показатель психического и личностного роста ребёнка на каждом этапе развития. ПредыдущаяПсихологияПедагогические способности - понятие, характеристика и основные качества СледующаяПсихологияЗона ближайшего развития по Л.С. Выготскому - сущность теории, концепция и особенности 4 Развитие детей и раннее обучение | Преобразование рабочей силы для детей от рождения до 8 лет: объединяющий фондили опыт, в то же время расширяя предыдущие знания детей и языковые навыки. Языковые навыки и навыки грамотности рассматриваются далее в следующем разделе этой главы, а также в главе 6. Еще одним следствием этих когнитивных изменений является то, что педагоги могут вовлекать дошкольников намеренную деятельность в новые возможности обучения.Интерес детей к обучению через действие естественным образом подходит для экспериментального исследования, связанного с наукой, или других видов обучения, основанного на запросах, включая гипотезы и проверки, особенно в свете неявных теорий живых существ и физической причинности, которые дети привносят в такое исследование (Samarapungavan et al. др., 2011). Подобным образом настольные игры могут стать основой для изучения и расширения числовых концепций. В нескольких экспериментальных демонстрациях, когда дошкольники играли в настольные игры с числами, специально разработанные для развития их мысленных представлений о числовых величинах, они демонстрировали улучшения в оценках числовой линии, навыках расчета, числовой идентификации и других важных количественных концепциях (Laski and Siegler, 2014 ). Другое исследование показало, что стратегии обучения, которые способствуют более высокоуровневому мышлению, творчеству и даже абстрактному пониманию, например, обсуждение идей или будущих событий, связаны с более высокими когнитивными достижениями детей дошкольного возраста (например, Diamond et al. , 2013; Mashburn et al., 2008). Например, когда педагоги указывают на то, как количественные числа могут использоваться для описания различных наборов элементов (четыре блока, четыре ребенка, 4 часа), это помогает им обобщить абстрактное понятие («четверность»), которое описывает набор, а не характеристики каждого элемента в отдельности.Эти действия также можно интегрировать в другие учебные практики в течение обычного дня. Еще одно следствие изменений мышления маленьких детей в дошкольном возрасте касается мотивационных характеристик раннего обучения. Дети дошкольного возраста развивают чувство себя и своих способностей, включая академические навыки (Marsh et al., 1998, 2002). Их убеждения в отношении своих способностей к чтению, счету, лексике, числовым играм и другим академическим навыкам основаны на нескольких источниках, включая спонтанное социальное сравнение с другими детьми и отзывы учителей (и родителей) относительно их достижений и причин, по которым они хорошо учились или плохо.Эти убеждения, в свою очередь, влияют на уверенность детей в себе, настойчивость, внутреннюю мотивацию к успеху и другие характеристики, которые можно описать как навыки обучения (и более подробно обсуждаются далее в этой главе). Следовательно, то, как учителя обеспечивают обратную связь с детьми младшего возраста и поддерживают их уверенность в себе в учебных ситуациях, также является важным предиктором академической успеваемости детей (Hamre, 2014). В первые годы начальной школы познавательные процессы у детей развиваются дальше, что, соответственно, влияет на стратегии педагогов в начале .Три принципа развития детей младшего возраста для улучшения результатов ребенкаОсновные принципы развития могут помочь нам изменить политику и практикуПоследние достижения в области науки о развитии мозга предоставляют нам беспрецедентную возможность решить некоторые из самых сложных проблем общества, от увеличения неравенства в успеваемости и экономической производительности до дорогостоящих проблем со здоровьем на протяжении всей жизни. Понимание того, как опыт, полученный детьми с рождения, даже до рождения, влияет на результаты на протяжении всей жизни - в сочетании с новыми знаниями об основных способностях, которые необходимы взрослым для процветания в качестве родителей и на рабочем месте - обеспечивает прочную основу, на которой политики и общественные лидеры могут разработать общие и более эффективная повестка дня. Наука о развитии ребенка и основные способности взрослых указывают на набор «принципов разработки», которые политики и практики во многих различных секторах могут использовать для улучшения результатов для детей и семей. То есть для максимальной эффективности политики и услуги должны:

Эти три принципа могут направлять лиц, принимающих решения, при выборе политических альтернатив, разработке новых подходов и изменении существующей практики таким образом, чтобы наилучшим образом способствовать формированию здорового мозга и тела. Они указывают на ряд ключевых вопросов: Какие текущие политики, системы или практики делают для реализации каждого принципа? Что можно сделать, чтобы лучше их решить? Какие препятствия мешают решать их более эффективно? Более того, эти принципы проектирования, основанные на науке, могут побудить разработчиков политики на всех уровнях задуматься о силах, которые могут привести к лучшим результатам для детей.На индивидуальном уровне политика может быть направлена на развитие навыков как у детей, так и у взрослых; на уровне социальных служб они могут сосредоточиться на важнейшем месте взаимоотношений в содействии здоровому развитию, поддерживающему родительскому процессу и экономической производительности; а на системном или общественном уровне в политике может уделяться особое внимание сокращению источников стресса, которые создают проблемы на всю жизнь для детей и чрезвычайно затрудняют взрослым жизнь в качестве родителей и кормильцев. Наука, лежащая в основе принциповУченые обнаружили, что опыт, полученный детьми в раннем возрасте, и среда, в которой они находятся, не только формируют архитектуру их мозга, но также влияют на то, как и когда выражаются инструкции развития, содержащиеся в их генах.Вот как среда взаимоотношений маленьких детей со взрослыми опекунами, а также раннее питание, физическая, химическая и искусственная среда - все «проникает под кожу» и влияет на обучение на протяжении всей жизни, поведение, а также на физическое и психическое здоровье. лучше или хуже. Начиная с рождения и продолжаясь на протяжении всей жизни, на нашу способность процветать влияют наши постоянные отношения и опыт, а также степень их здоровья, поддержки и отзывчивости. Биология активации стресса также объясняет , почему значительные лишения или угрозы (например, из-за жестокого обращения, пренебрежения или крайней бедности) могут привести к физиологическим и поведенческим нарушениям, которые могут иметь длительные последствия. Не всякий стресс - это плохо - например, детям необходимо испытывать контролируемое количество стресса в присутствии поддерживающих взрослых, чтобы развить здоровую систему реакции на стресс. Но частые или экстремальные переживания, вызывающие чрезмерный стресс, могут быть токсичными для архитектуры развивающегося мозга детей и могут перегрузить способность взрослых продуктивно участвовать в работе, в семье и обществе.К счастью, у большинства из нас есть мощная защита от стресса в виде поддерживающих лиц, обеспечивающих уход, членов семьи и друзей. Стабильные и чуткие отношения в первые годы жизни помогают защитить детей от потенциального вреда, который может причинить чрезмерный стресс, а во взрослом возрасте они обеспечивают буферизацию и надежду, необходимые для устойчивости. Переживание серьезных невзгод в раннем возрасте может привести к тому, что системы нашего организма станут более восприимчивыми к стрессу на протяжении всей жизни, что влечет за собой долгосрочные негативные последствия для физического и эмоционального здоровья, успеваемости, экономического успеха, социальных отношений и общего благополучия.Для взрослых, которые с детства пережили нагромождение невзгод, дополнительный вес нынешних невзгод, таких как продолжительная бедность, может перегрузить их способность обеспечивать стабильные, отзывчивые отношения, в которых нуждаются дети, и постоянно удовлетворять потребности современного рабочего места. Таким образом, эти научные результаты имеют отношение к выбору политики в самых разных областях - от традиционных «детских» областей, таких как педиатрия, уход и образование в раннем возрасте, и детское питание, до «взрослых» областей, таких как поддержка доходов, профессиональная подготовка, приемные родители. обучение, здравоохранение и жилье. К началу

Для детей чуткие отношения со взрослыми имеют двойную пользу: они способствуют здоровому развитию мозга и обеспечивают буферную защиту, необходимую для предотвращения реакции токсического стресса на очень сложные переживания.Для взрослых здоровые отношения также повышают благополучие, оказывая практическую помощь и эмоциональную поддержку, укрепляя надежду и уверенность, - все это необходимо для выживания и преодоления стрессовых ситуаций. Поддерживая отзывчивое взаимодействие между взрослыми и детьми по принципу «обслужить и вернуть», а также прочные отношения между социальными работниками и их взрослыми клиентами, разумная государственная политика может способствовать здоровому развитию детей и укреплять основные жизненные навыки взрослых. Кроме того, когда взрослые получают поддержку и могут моделировать отзывчивые отношения друг с другом и с детьми, выгоды замкнуты, и в конечном итоге дети сами становятся здоровыми и отзывчивыми родителями. Почему?Отзывчивые отношения в раннем возрасте - самый важный фактор в построении крепкой архитектуры мозга. Подумайте о строительстве дома; он построен в определенном порядке, и фундамент создает основу, на которой строится все остальное. То же самое и с развивающимся мозгом. Архитектура мозга состоит из триллионов связей между нейронами в различных областях мозга. Эти связи обеспечивают молниеносную связь между нейронами, которые специализируются на различных функциях мозга.

Основным активным ингредиентом в этом процессе развития является взаимодействие между детьми и их родителями, а также с другими лицами, осуществляющими уход, в семье или сообществе. Когда младенец или маленький ребенок лепетает, жестикулирует или плачет, а взрослый соответствующим образом отвечает зрительным контактом, словами или объятиями, в мозгу ребенка строятся и укрепляются нейронные связи.Учитывая фундаментальную важность первых нескольких лет жизни, невозможно переоценить потребность в чутких отношениях в самых разных условиях, начиная с младенчества. Когда политика поддерживает способность опекунов быть чуткими и реагировать на сигналы и потребности маленького ребенка, эти опекуны лучше способны создать среду, богатую опытом обслуживания и возвращения, и помогают заложить прочную основу для всего, что приходит позже. Отношения также помогают повысить устойчивость в детстве и во взрослой жизни.Единственный наиболее распространенный фактор для детей и подростков, которые развивают способность преодолевать серьезные трудности, - это наличие хотя бы одного стабильного и преданного отношения с поддерживающим родителем, опекуном или другим взрослым. Эти отношения обеспечивают персонализированную реакцию и защиту, которые защищают детей от нарушений в развитии, и моделируют способности, такие как способность планировать, контролировать, корректировать и регулировать поведение, которые позволяют людям адаптироваться к невзгодам и процветать.Эта комбинация поддерживающих отношений, формирования адаптивных навыков и положительного опыта взаимодействует с генетической предрасположенностью, формируя основу устойчивости. Хотя отзывчивые отношения в детстве помогают заложить основу устойчивости на всю жизнь, они продолжают оставаться важными на протяжении всей нашей жизни. Они помогают взрослым справиться со стрессом, поддерживают саморегуляцию и способствуют позитивному взгляду на будущее. Напротив, социальная изоляция, с которой сталкиваются многие родители, живущие в бедности или имеющие проблемы с психическим здоровьем или злоупотреблением психоактивными веществами, может вызвать ряд негативных побочных эффектов.Государственная политика и программы социальных услуг, специально разработанные для поддержки навыков и среды, которые способствуют отзывчивым отношениям между детьми и теми, кто о них заботится, поддерживают здоровое развитие и улучшают результаты детей. Точно так же поставщики услуг, которые чутко слушают, уважительно относятся к клиентам и поддерживают их в планировании будущего, с большей вероятностью будут эффективны в содействии позитивным изменениям. Вот несколько примеров способов применения ответных отношений поддержки Принцип проектирования к политике :

Далее приведены примеры возможностей применения этого принципа в практике :

Наверх

Всем нам нужен набор необходимых навыков для успешного управления жизнью, работой и отношениями. Эти основные возможности поддерживают нашу способность сосредотачиваться, планировать и достигать целей, адаптироваться к меняющимся ситуациям и противостоять импульсивному поведению.Никто не рождается с этими навыками; они развиваются с течением времени посредством наставничества и практики. Политика, которая помогает детям и взрослым укреплять свои основные жизненные навыки, важна не только для их успеха в качестве студентов и работников, но и как родителей, когда они могут передать те же способности следующему поколению. Почему?Ученые называют эти способности исполнительной функцией и навыками саморегуляции. Подобно тому, как система управления воздушным движением в загруженном аэропорту безопасно управляет прибытием и вылетом многих самолетов на нескольких взлетно-посадочных полосах, мозгу нужен этот набор навыков, чтобы фильтровать отвлекающие факторы, определять приоритеты задач, запоминать правила и цели и контролировать импульсы.Эти навыки имеют решающее значение для обучения и развития. Они также заставляют нас делать выбор в пользу здорового образа жизни для себя и своих семей.

Дети, столкнувшиеся с серьезными трудностями, могут развить эти навыки - а взрослые могут их укрепить, - когда политика, программы и квалифицированные опекуны или соцработники создают среду, которая обеспечивает «основу» для усилий по использованию этих навыков.Строительные леса - это просто соответствующая для развития поддержка, которая помогает людям начать работу и вмешиваться по мере необходимости, позволяя им практиковать навыки до того, как им придется выполнять их в одиночку. Взрослые могут способствовать развитию у ребенка управляющих навыков, устанавливая распорядок дня, моделируя соответствующее социальное поведение, а также создавая и поддерживая поддерживающие и надежные отношения. Наука показывает, что мозг продолжает приспосабливаться к опыту на протяжении всей жизни и что взрослые тоже могут укрепить эти навыки с помощью коучинга и практики. В первые три года жизни мы начинаем учиться использовать эти основные возможности основными способами - например, концентрировать внимание, реагировать на установление ограничений и следовать простым правилам. В возрасте от 3 до 5 лет мы добиваемся огромных успехов в использовании этих навыков, поскольку мы все больше и больше применяем их, учимся гибко приспосабливаться к различным правилам для разных контекстов и противостоять импульсивному поведению. К более позднему детству и подростковому возрасту, с правильным опытом и поддержкой, наш мозг готов развивать навыки, необходимые для более сложных ситуаций - противостоять давлению сверстников, ставить долгосрочные цели и планы и продуктивно преодолевать неудачи.Став взрослыми, мы продолжаем использовать эти навыки для управления домашним хозяйством, соблюдения сроков на работе и стратегического планирования на будущее. Хотя гораздо легче начать развивать эти навыки в раннем возрасте, никогда не поздно их улучшить. Даже после 20 лет взрослые все еще могут осваивать новые навыки и укреплять других, но для этого требуются гораздо большие усилия, если фундамент слаб. Ниже приведены примеры способов применения принципа для укрепления основных жизненных навыков Принцип проектирования в политике :

А вот примеры возможностей применения этого принципа в практике :

Наверх

Не всякий стресс - это плохо, но непрекращающийся тяжелый стресс, который является определяющей чертой жизни миллионов детей и семей, испытывающих глубокую бедность, насилие в обществе, злоупотребление психоактивными веществами и / или психические заболевания, может вызвать длительные проблемы для детей и детей. взрослые, которые о них заботятся.Уменьшение скопления потенциальных источников стресса защитит детей напрямую (т. Е. Их реакция на стресс срабатывает реже и сильнее) и косвенно (т. Е. Взрослые, от которых они зависят, лучше способны защищать и поддерживать их, тем самым предотвращая нанесение длительного вреда. ). Когда родители могут удовлетворить основные потребности своих семей, учителя и социальные работники получают эффективную подготовку и регулируемые размеры классов / количество дел, а стратегии и программы структурированы и реализуются таким образом, чтобы уменьшить стресс, а не усилить его, семьи могут лучше использовать преимущества сообщества. услуги, поддерживающие здоровое развитие ребенка. Почему?Чрезмерная активация систем реакции на стресс во многих отношениях влияет на мозг и другие системы органов. Когда мы чувствуем угрозу, наше тело подготавливает нас к ответной реакции, увеличивая частоту сердечных сокращений, кровяное давление и гормоны стресса, такие как кортизол. Когда системы реакции на стресс активируются в среде поддерживающих отношений, эти физиологические эффекты смягчаются и возвращаются к исходному уровню. Однако, если реакция на стресс является экстремальной и продолжительной, а поддерживающие отношения недоступны, она может перегрузить несколько биологических систем.

Хаотические, угрожающие и непредсказуемые ситуации и окружения, которые многократно или чрезмерно активизируют реакцию «бей или беги», могут затруднить задействование управляющих навыков - базовых навыков, необходимых всем нам для планирования, сосредоточения, адаптации и противодействия импульсивному поведению. И хотя практиковать эти навыки полезно, постоянная и интенсивная потребность в них справляться со стрессовыми ситуациями может истощить их - так же, как упражнения полезны для физической подготовки, но марафон может привести к физическому истощению. Часто возникающие обстоятельства, которые кажутся не зависящими от нас, также могут привести к снижению самооценки (уверенности в том, что мы можем улучшить свою жизнь), что необходимо для реализации запланированного, целенаправленного поведения. Проще говоря, меньшее количество переживаний, вызывающих устойчивую и мощную стрессовую реакцию, позволяет мозгу ребенка создавать и укреплять нейронные связи для обучения и продвинутых когнитивных навыков, а также позволяет мозгу взрослого получить доступ к уже имеющимся навыкам. Хроническая активация систем реакции на стресс в раннем детстве, особенно без постоянного присутствия отзывчивого взрослого, может привести к токсическому стрессу, который нарушает здоровое развитие архитектуры мозга. Токсический стресс в первые годы жизни может повлиять на обучение, поведение и здоровье на протяжении всей жизни. Это похоже на запуск автомобильного двигателя в течение нескольких дней или недель подряд - постоянная активация реакции на стресс оказывает изнашивающее действие на мозг и другие биологические системы.Постоянный стресс также истощает драгоценную энергию, необходимую мозгу для здорового развития в детстве и в зрелом возрасте, чтобы принимать важные решения, многие из которых предназначены для родителей, имеющих дело с экономической нестабильностью или другими проблемами. Кроме того, люди, которые пережили серьезные ранние невзгоды, более склонны воспринимать потенциальные угрозы и сосредотачивать внимание на них на протяжении всей жизни. Хотя развитие мозга и адаптация продолжаются на протяжении всей жизни, исправить проблемы всегда труднее и дороже, чем предотвратить проблемы.Многопоколенческий подход к уменьшению внешних источников стресса в семьях имеет двойную пользу: это означает, что взрослые будут лучше способны обеспечивать гибкие отношения и стабильную среду для детей, и он позволяет детям развивать здоровые системы реакции на стресс и прочную архитектуру мозга. лучше сосредоточиться на обучении и на всю жизнь получать пользу от этих ранних строительных блоков устойчивости. Ниже приведены примеры возможностей применения принципа уменьшения источников напряжения к политике :

Наконец, вот примеры способов применения этого принципа в практике :

Наверх

Эти три принципа не действуют изолированно.Фактически, они тесно взаимосвязаны и во многих отношениях усиливают друг друга. Во-первых, прогресс по любому из трех вариантов более вероятен. Например, уменьшение источников стресса облегчает доступ и использование управляющих функций и навыков саморегуляции; это также высвобождает время и энергию для участия в ответных взаимодействиях. Точно так же помощь родителям и опекунам в улучшении управляющих функций поддерживает их способность взаимодействовать с детьми, находящимися под их опекой, и возвращать их, а также создавать более стабильную и предсказуемую среду ухода. Во-вторых, функционирование каждого человека оказывает важное влияние на всех остальных членов семьи. Например, когда взрослый воспитатель создает хорошо регулируемую среду, дети, вероятно, будут испытывать меньше стресса, что способствует их здоровому развитию; их улучшенное поведение, в свою очередь, снижает стресс для лиц, осуществляющих уход, предоставляя взрослым больше возможностей для продолжения развития их собственных навыков саморегуляции и управляющих функций.

К сожалению, верно и обратное: серьезные проблемы в любой из этих областей могут привести к проблемам в других. Использование этих принципов проектирования для содействия позитивным изменениям во всех трех измерениях - наш лучший шанс помочь взрослым обеспечить безопасный и отзывчивый уход и помочь детям встать (и оставаться) на пути к здоровому развитию. Принципы дизайна в действииПолитики, руководители систем и практики могут применять эти три принципа проектирования несколькими способами.Ниже приведены три предложения.

Наверх. Отношения со сверстниками: влияние на развитие детейВведение Студенты, изучающие развитие детей, всегда обращали внимание на важность сверстников, особенно в подростковом возрасте, когда сверстники могут способствовать антиобщественному поведению друг друга. Часто предполагалось, что сверстники менее важны в раннем детстве, когда отношения с членами семьи более важны. Однако недавние исследования ясно показывают, что даже младенцы проводят время со сверстниками, и что некоторым трех- и четырехлетним детям уже трудно быть принятыми сверстниками.Ранние проблемы со сверстниками имеют негативные последствия для более позднего социального и эмоционального развития ребенка. Чтобы понять, почему некоторым детям трудно общаться со сверстниками, важно изучить раннее развитие отношений со сверстниками. Тема Тема ранних отношений со сверстниками актуальна для политиков и поставщиков услуг в секторах образования, социальных услуг и психического здоровья. В западном обществе практически все дети получают образование в компании своих сверстников; в некоторых странах, например в США.К., обязательное образование начинается уже с четырехлетнего возраста. Проблемные отношения со сверстниками могут отрицательно сказаться на переходе в школу с последующими последствиями для успеваемости. Более того, даже младенцы и дети дошкольного возраста часто проводят время со сверстниками в рамках неформальных договоренностей между родителями или формального ухода за детьми. Существует значительный интерес к вопросу о влиянии ухода за детьми раннего возраста на развитие, но относительно мало исследований, которые действительно изучают качество отношений со сверстниками в контексте ухода за детьми.Особенно важно изучать отношения со сверстниками для детей с особыми образовательными потребностями. Принцип «учета» детей с особыми потребностями основан на предположении, что таким детям полезно проводить свои дни с типично развивающимися сверстниками; однако, если этот опыт крайне негативен, опыт общения со сверстниками может помешать достижению образовательных целей. Проблемы Необходимо решить несколько важных проблем, которые можно сформулировать в виде следующих исследовательских вопросов:

Контекст исследования Информация поступает из различных групп исследований. К ним относятся экспериментальные и наблюдательные исследования взаимодействия младенцев и детей ясельного возраста со своими сверстниками; лонгитюдные исследования социального развития детей; педагогические и психологические исследования адаптации детей к классам детских садов и детских садов; социальные, психологические, социометрические и этологические исследования социальных сетей и отношений доминирования детей младшего возраста. Последние результаты по ключевым вопросам исследования

Выводы сверстники играют важную роль в жизни детей на гораздо более ранних этапах развития, чем мы могли подумать. Опыт первых двух или трех лет жизни имеет значение для принятия детей одноклассниками в детский сад и в последующие школьные годы.Дети, которые умеют обращаться со сверстниками в раннем возрасте, и те, кто демонстрирует просоциальное поведение, с особой вероятностью будут приняты своими сверстниками. Агрессивные дети часто отвергаются сверстниками, хотя агрессия не всегда препятствует их принятию. Ясно, что отношения со сверстниками создают особые проблемы для детей с расстройствами и других людей, которым не хватает эмоциональных, когнитивных и поведенческих навыков, лежащих в основе гармоничного взаимодействия. Риск для детей с ранними поведенческими и эмоциональными проблемами усугубляется неприятием сверстников, которое они испытывают.И наоборот, ранняя дружба и позитивные отношения со сверстниками, похоже, защищают детей от последующих психологических проблем. Последствия для политиков и поставщиков услуг Только что рассмотренные доказательства бросают вызов давним представлениям о важности сверстников в раннем развитии. Если раньше мы могли подумать, что сверстники начали оказывать влияние на детей в начальной школе и в подростковом возрасте, то теперь кажется возможным, что очень раннее взаимодействие со сверстниками дома и в детских учреждениях может создать почву для будущих проблем.В то же время эти результаты показывают, что можно действовать на раннем этапе, чтобы предотвратить последующие проблемы. Поскольку принятие сверстниками связано с лучшей психологической адаптацией и достижениями в учебе, программы, которые поддерживают раннее общение со сверстниками, будут иметь значение для политики в области образования и психического здоровья. Полученные результаты также поднимают сложные вопросы об «учете» политики для детей с особыми образовательными потребностями. Проблемы, которые были отмечены в основных дошкольных классах, могут быть результатом основных недостатков, которые можно было бы решить напрямую.Поэтому для политиков и поставщиков услуг важно подумать о том, как способствовать установлению позитивных отношений маленьких детей со своими сверстниками. Ссылки