|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

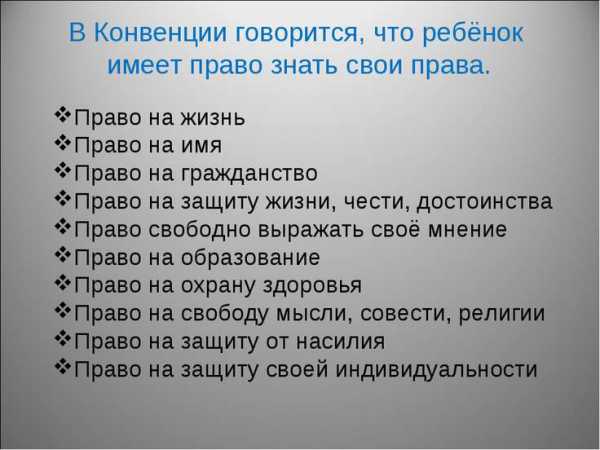

Роль родного языка и речи в развитии ребенка дошкольного возраста"роль речи и родного языка в развитии ребенка дошкольного возраста"МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра Педагогики и психологии Дисциплина« Теория и технологии развития речи детей » РОЛЬ РЕЧИ И РОДНОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ Реферат Научный руководитель: Доц. Кафедры ПиП Ефремов Е.В. Выполнил: Студент группы Доз-13 Куприянова А.В. Братск, 2017 Введение Развитие речи и овладение родным языком является одним из самых важных приобретений дошкольника и в современном дошкольном воспитании рассматривается как общая основа обучения и воспитания детей. Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. Традиционно речь и язык рассматривались в педагогике, философии и психологии как узел, в котором сходятся различные линии психического развития: эмоции, память, воображение, мышление. Являясь важнейшим средством познания действительности и человеческого общения, язык служит основным каналом приобщения человека к ценностям духовной культуры, а также необходимым условием обучения и воспитания. Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, развития и становления всех сторон речи: грамматической, лексической, фонетической. Полноценное овладение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач нравственного, эстетического и умственного воспитания детей в максимально сензитивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им в дальнейшем пользоваться. Целью данной работы является изучение роли родного языка и речи в развитии детей. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Роль родного языка и речи в личностном развитии ребенка В сегодняшнее время наука развивается быстрыми темпами и обществу требуются эрудированные и просвещенные люди. Дать образование, воспитать положительные и искоренить отрицательные качества, развить полезные навыки и умения призвана школа. Социально-политические, экономические и культурные перемены в России последних лет заметным образом отразились в языке, в характере речевой деятельности. Социальная стратификация на нынешний момент имеет очень резкие границы, соответственно, каждый слой общества отличает свои, присущие только ему, речь, особенности поведения и общения. Поэтому цель современной школы – «сгладить» социальное разграничение среди обучающихся, воспитать подрастающее поколение таким образом, чтобы оно смогло реализовать себя как личность с высоким интеллектуальным, социальным и образовательным потенциалом. XXI век – век компьютеризации, информатизации, нанотехнологий, различных сложнейших космических программ. Для реализации всех этих достижений требуются люди с очень высоким уровнем знаний. Но есть и обратная сторона прогресса – люди стали меньше читать хорошую художественную литературу, не знают великих русских классиков поэзии и прозы, не могут назвать ни одного произведения известных зарубежных писателей и поэтов, не в состоянии ясно и полно изложить свои мысли. Наблюдается общемировая тенденция к снижению уровня личностного развития, так как большинство детей, подростков, юношей проводят значительную часть свободного от учебы времени за компьютером, играя, читая новостные ленты, просматривая картинки или бесцельно «бродя» по страничкам в социальных сетях, дабы «убить» время и якобы «отдохнуть»1. Младшие школьники в своем большинстве также имеют свободный доступ к интернету, что обусловливает не только риск обеднения словарного запаса, неумения использовать правила русского языка, но и проблемы со здоровьем, нежелание учиться и самостоятельно добывать знания, и, как следствие, низкий уровень личностного развития, ведь все, что нужно, можно с помощью клика компьютерной мышки найти в интернете. Проблема развития и воспитания подрастающего поколения волнует умы многих ученых: педагогов, психологов, философов, языковедов. «Сегодня в России по-прежнему актуальна проблема определения ведущих приоритетов воспитания, отражающих, с одной стороны, социальные нормы и ценности, а с другой – интересы граждан многонационального государства. Приоритеты современного воспитания … должны быть сформулированы исходя из российской национальной идеи»2. Ушинский К.Д. – основатель методики начального образования заложил и ее теоретические начала, он писал: «Усваивая родной язык без труда и легко, каждое новое поколение в то же время усваивает плоды чувства и мысли предшествовавших ему поколений»3. Из этой закономерности вытекает необходимость изучения в первую очередь богатства самого языка – его оборотов речи и слов, текстов лучших произведений, созданных мастерами слова на русском языке, и на этой основе –механизмов и структуры языка как знаковой системы. На русском языке говорят порядка 170 миллионов человек, 350 миллионов человек отлично его понимают. За пределами исторической родины (России) проживает более 30 миллионов человек, для которых русский язык является родным. 180 миллионов человек, жителей стран дальнего и ближнего зарубежья, изучают русский язык4. И все эти факторы делают русский язык средством глобального общения. Русский язык обладает свойствами, присущими мировому языку: у него большая география распространения в максимальном количестве стран. Его в разных направлениях общения используют представители влиятельных социальных прослоек общества разных стран. Глобальности его усвоения и распространения в разных странах способствуют не только знания языка и о языке, но и национальные языковые традиции, передаваемые в семье от поколения к поколению. Наш язык отличает и высокая информативность. Его кладовые хранят богатый опыт общения и творчества слова, огромнейший запас средств передачи и выражения мыслей. Русский язык сохранил свою уникальность на громадном пространстве, соседствуя с другими языками, и на протяжении долгого времени смог обогатиться от языков Запада и Востока, впитав в себя греко-византийское, латинское, восточное и старославянское наследие. В русском языке нашли свое отражение веяния германской и романской языковых групп. Но основным источником развития, могущества, огранки и шлифовки русского языка является тяга к творчеству русского народа, многовековые достижения деятелей политики, искусства и науки России, а также богатое культурное наследие и создание шедевров русской литературы. Все это сделало русский язык высокоразвитым, упорядоченным и богатым, стилистически дифференцированным, словом, полноценным мировым языком. Россия занимает одно из первых мест на геополитической арене. Государству следует акцентировать внимание именно на изучении родного языка (а с ним – и литературы) в начальных классах, потому что ребенок в возрасте 7-12 лет находится в сензитивном периоде. В это время в школе идет изучение основных норм и правил русского языка, которые в старших классах будут лишь дополняться и расширяться. И если младший школьник не усвоит эти азы – у него будут проблемы с восприятием родной речи, а также с самоотождествлением себя как личности-носителя родной культуры. Изучая живой язык в живой речи, действии, в текстах, младший школьник понимает и сами правила языка, его структуры и систему. Так постепенно, живя в мире языка, ребенок втягивается в общение, в диалоги, от них идет к монологам – не только запоминает, накапливает неисчислимые богатства языка, но и сам использует родной язык все гибче и полнее, развивает свой «дар слова», чутье языка. Нет лучшего способа развития интеллекта, мышления, всего духовного мира школьников, чем сам многообразный, «живой как жизнь», вечно развивающийся язык. Веками, сотнями поколений отточенные языковые структуры, накладываясь на аморфные и еще неустойчивые мысли школьника, дисциплинируют и формируют их. «Язык не только формулирует, выражает мысль, но и формирует ее (С.Л. Рубинштейн)»5. Поэтому в личностном развитии младшего школьника так велика роль русского языка. Постигая тайны родной речи, он получает знания не только о языке, но и о других дисциплинах: читая произведение, ребенок черпает знания по биологии, географии, зоологии, политике и экономике какого- нибудь исторического периода, рассматривает взаимосвязи в обществе, исследует национальные традиции того или иного народа России. Сегодняшние реалии жизни предъявляют очень серьезные требования к школьнику уже на начальной ступени обучения. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения уже в 4 классе ученики сдают Единый государственный экзамен, соответственно, уровень подготовки должен быть основательным. А как донести этот набор знаний до каждого конкретного ученика? Вот в этом-то и заключается великая роль педагога. Русский язык – это фундамент обучения. С его помощью ребенок развивает свои интеллектуальные и творческие способности, социализируется в обществе. Хорошие результаты в освоении русского языка, несомненно, помогут ученику и в освоении других предметов школьного курса. Учитель на уроке должен уделять особое внимание красоте, мелодичности, напевности и разнообразию словоформ, обращаться к устному народному творчеству, литературным и авторским сказкам, к поэзии и прозе великих русских классиков. Всё это в совокупности развивает внимание, память, логику, образное мышление и чувство прекрасного у младшего школьника. Главная цель учителя – это создать реальные условия для формирования в школе творческой личности, здоровой и физически, и духовно, способной успешно адаптироваться к динамичным социальным условиям и суметь реализовать себя в сознательной человеческой сфере деятельности, которая отвечает национальным и общечеловеческим идеалам. Любой вид работы учителя с учеником требует творческого подхода, тщательной и серьезной подготовки педагога. Большинство детей школьного возраста не подготовлены к творческой самостоятельности, и роль учителя усложняется – ему приходится одновременно направлять и контролировать работу различных групп учащихся, незаметно помогая им. Главный помощник учителя в обучении, воспитании и личностном развитии ребенка – родной язык. Поэтому для современного человека, живущего в России, главной целью должно стать знание и сохранение богатства родного языка, распространение русской речи в зарубежных странах. И красной нитью в нашем сознании должны звучать слова С.Я. Маршака: «Мы должны быть благодарны предшествующим поколениям, которые донесли до нас это наследие – образный, ёмкий, умный язык. В нем самом есть уже элементы искусства: и стройная синтаксическая архитектура, и музыка слова, и словесная живопись»6. 2. Развитие теории и практики обучения детей родному языку и речи Мысли о необходимости обучения родному языку в первые годы жизни ребенка содержатся еще в трудах А.Д. Кантемира, С. Полоцкого, А.П. Сумарокова. Особая роль в обучении русских детей на родном языке принадлежит М.В. Ломоносову, которому удалось осуществить реформу русского языка в аспекте доминирования национального образования и воспитания на родном языке. Видные литераторы, деятели в области народного просвещения В.Г. Белинский, И.И. Бецкой, А.И. Герцен, Е.О. Гугель, Н.А. Добролюбов, Н.И. Новиков, В.Ф. Одоевский, А.Н. Радищев, настойчиво и успешно боролись за воспитание и обучение детей с ранних лет на родном языке. Л.Н. Толстой дал высокую оценку значения дошкольного детства во всей последующей жизни человека. Выступая за гармоническое развитие детей в условиях семейного воспитания, он обращал внимание на необходимость воспитания детей путем бесед, чтения. Л. Толстой создал «Азбуку» и «Книги для чтения» для обучения детей в Яснополянской школе. Его рассказы для детей из народа отличаются правдивостью, реализмом, народностью. Рассказы как образцы русской словесности нашли широкое применение не только в школах, но и в дошкольных учреждениях. Многие советы и методические рекомендации великого писателя были положены в основу методики обучения детей творческому рассказыванию (выбор тем, отбор фактов и слов для сочинения, соединение частей, совместная деятельность педагога и детей по созданию сочинения). Особая роль в создании системы первоначального обучения родному языку принадлежит К.Д. Ушинскому. Опираясь на прогрессивные идеи русской и западноевропейской педагогики, он обосновал теоретически и разработал целостную, стройную систему обучения родному языку в начальной школе. В системе Ушинского можно выделить целый ряд вопросов, характеризующих ее именно как систему в современном понимании:

Важно отметить, что хотя основные труды К.Д. Ушинского адресованы начальной школе, выдвинутые и обоснованные им методические идеи имеют большое значение для развития дошкольной педагогики по вопросам развития речи. Ушинский в основу системы речевого развития положил принцип народности. В родном языке К.Д. Ушинский видел величайшего народного наставника, удивительного педагога, средство развития умственных и нравственных сил ребенка. Он говорил: «Язык помогает ребенку проникнуть в дух своего народа…. Родной язык учит многому, учит удивительно легко, по какому-то недосягаемо облегчающему методу. Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их видоизменения и сложения, но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество чувств, мыслей, художественных образов, философию и логику языка»7. К.Д. Ушинский доказывал необходимость обучения и воспитания на родном языке, широкого развития начальных школ для народа, считал, что родной язык должен быть главным предметом первоначального обучения. Это требование было прогрессивным, поскольку в России тех лет наблюдалось преклонение перед иностранными педагогами и иностранным языком. К.Д. Ушинский обосновал и разработал стройную систему обучения родному языку, без которого «дитя долго, а может быть, и никогда не справится вполне с этим громадным наследством - не сделает его действительно своим духовным богатством»8. По К.Д. Ушинскому преподавание отечественного языка имеет три цели:

Для решения каждой цели Ушинский разработал систему упражнений, которые отвечают принципам систематичности, доступности, наглядности, постепенности и последовательности, развивающего обучения, сознательности. Заслуга К.Д. Ушинского состоит и в том, что он изменил методы и содержание первоначального обучения родному языку, разработал звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте. Речевые и логические упражнения, тексты для чтения отражали интересный и доступный детям мир народной жизни. К.Д. Ушинский внес большой вклад в методику развития речи детей дошкольного возраста. Он доказал необходимость подготовительного обучения до школы, накопления у детей знаний о предметах, их окружающих, совершенствования сенсорной культуры, развития речи на основе развития мышления и знаний. Ушинский обратил внимание на психологические особенности детей дошкольного возраста, указав на образную природу детского мышления, на необходимость наглядности в работе с ними. В современной практике детских садов широко используются рассказы и упражнения, написанные им, и народные сказки в его обработке. Взгляды Ушинского на родной язык, его методические идеи были использованы в период 40-60-е гг. ХХ века при массовом создании детских садов и положены в основу разработки отечественной методики развития речи детей дошкольного возраста. Последовательницей К.Д. Ушинского была Е.Н. Водовозова, результаты ее исследований и методические разработки также повсеместно внедрялись в воспитательно-образовательную систему советских детских садов. Основное внимание Е.Н. Водовозова уделяла содержанию и методике воспитания в семье. Как и К.Д. Ушинский, Е.Н. Водовозова считала, что воспитание должно осуществляться на основе народной речи и посредством народного творчества. В главном своем труде «Умственное развитие детей от первого появления сознания до 8-летнего возраста» Е.Н. Водовозова изложила программу развития у детей родной речи и методику использования русского фольклора. Развитие речи и мышления она рассматривала в тесной связи с накоплением чувственного опыта. Е.Н. Водовозова разработала программу наблюдений в окружающей жизни и природе, методические рекомендации к проведению «сидячих занятий» с искусственным дидактическим материалом («дарами» Фребеля). Положительной оценки заслуживают попытки широкого применения автором на этих занятиях произведений устного народного творчества: сказок, песен, поговорок, загадок. Е.Н. Водовозова подробно изложила взгляды на сказку, предложила серию сказок, доступных для дошкольников. По ее мнению, сказка должна опираться на детский опыт, развивать детскую фантазию, обогащать речь народными оборотами и выражениями. Представляют ценность и сегодня ее рекомендации по отбору сказок, многие сказки она предлагала рассказывать детям в специальной обработке, в сокращенном виде9. Большую роль в вопросах эффективного развития речи детей дошкольного возраста заняли исследования и разработки Е.И. Конради, А.С. Симонович, М.Х. Свентицкой. Этих ученых объединило стремление создать систему дошкольного воспитания, учитывающую национальные особенности России. Например, А.С. Симонович и М.Х. Свентицкая были руководителями детских садов и во время своей профессиональной деятельности разработали содержание и методику воспитательно-образовательной работы в детском саду, в которой большое место заняли вопросы речевого развития детей. Работы выше перечисленных ученых явились предпосылками, основой становления и развития методики обучения родному языку детей дошкольного возраста. Как отрасль педагогической науки методика развития речи дошкольников стала складываться в 20-30-е гг. ХХ века. Оформление методики развития речи дошкольников в самостоятельную науку было обусловлено массовой организацией детских садов и возникновением теории общественного дошкольного воспитания. Очень важным считалось изучить ребенка и определить, что нужно для его правильного развития. В первые годы советской власти основное внимание уделялось проблеме средств и содержания речевого развития. На первых съездах по дошкольному воспитанию была выдвинута задача всестороннего воспитания детей в тесной связи с современностью и жизнью. Развитие умения ориентироваться в окружающем мире тесно связывалось с обогащением содержания речи. Огромную роль в формировании методики развития речи дошкольников сыграла Е.А. Флерина, именно ей принадлежит заслуга разработки общих основ эстетического воспитания дошкольников, которое осуществляется на лучших образцах подлинного искусства: это, в первую очередь, художественное слово, художественная картина, художественная игрушка. Образцы искусства, в частности, художественное слово, по мнению Е.А. Флериной, приближает ребенка к реальности, не позволяет искажать его отношение к действительности, учит осознавать за словом эту действительность. Вместе с тем Е.А. Флерина предостерегала от переоценки роли слова - за словами всегда должны быть конкретные реальные образы.Е.А. Флерина подчеркивала роль чувственного опыта и наблюдений в развитии речи, выявила важнейшую закономерность использования активной речи и непосредственного восприятия слов педагога. Большой интерес представляют мысли Е.А. Флериной об обучении детей диалогической речи. Не умаляя роли монолога, она указывала на то, что жизнь пронизана диалогическими взаимодействиями детей и педагога, детей друг с другом. Опираясь на педагогический опыт и длительные исследования, Флерина подчеркивала роль непринужденной обстановки в общении, необходимость специальных бесед с детьми, предложила собственнуюметодику и классификацию бесед. С именем Е.А. Флериной связано решение вопроса определения форм и содержания организации работы по развитию речи в дошкольных образовательных учреждениях в 30-40-е гг. Большое влияние на программы этого периода оказали научные исследования детской речи (Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, А.М. Леушина, С.Л. Рубинштейн, и другие). Разработка методики и содержания речевого развития детей продолжалась и в годы Отечественной войны. В центре стояли вопросы патриотического воспитания средствами устного народного творчества и родного языка. Опыт практических работников публиковался в научных сборниках и журнале «Дошкольное воспитание», обсуждался на научно- практических конференциях. Заметную роль в истории методики развития речи сыграла О.И. Соловьева. На основе собственных исследований и обобщения опыта она опубликовала методическое пособие «Родной язык в детском саду», в котором охватила разные стороны речевого развития, раскрыла методику развития речи в разных возрастных группах детского сада10. В 40-е гг. учеными-педагогами начали проводиться собственно методические исследования, положившие начало накопления эмпирической базы. Широкую известность получили работы Л.А. Пенъевской об обучении рассказыванию, содержании обучения родному языкуЕ.И. Радиной - об обучении детей правильному произношению звуков, о беседе как методе воспитательно-образовательной работы детского сада, Р.И. Жуковской - о чтении, заучивании наизусть и рассказывании литературных произведений, использовании в работе с детьми картинки. В этот период идет активное обогащение методической практики и теории. В помощь воспитателям выпускаются сборники конспектов занятий по обучению родному языку и развитию речи.В связи с созданием объединенных дошкольных учреждений «ясли- сад» в конце 50-х гг. активно исследуются и обсуждаются проблемы речевого развития детей раннего возраста. Значительный вклад в изучение речи детей раннего возраста внесли Г.М.Лямина, Н.М. Аксарина, Ф.И. Фрадкина, Н.М. Щелованов. Большое влияние на развитие научной методики оказали исследования Ф.А. Сохина. Он убедительно доказал, что развитие детской речи имеет собственное самостоятельное значение и не должно рассматриваться только лишь как аспект ознакомления с окружающим миром, поэтому в центре внимания должны находиться вопросы развития семантики детской речи, формирования языковых обобщений, элементарного осознания явлений речи и языка. На основе его исследований была разработана программа речевого развития детей, методические пособия для воспитателей, рассматривающие овладение речью как творческий процесс и отражающие комплексный подход к речевому развитию. Одновременно с Сохиным проводились исследования разных сторон речевого развития детей М.М. Кониной, А.М. Бородич, В.И. Логиновой. Предметом научного исследования М.М. Кониной были малоизученные в 50-70-е гг. проблемы: формирование словаря, грамматического строя речи, воспитание звуковой культуры речи. Ею уточнены содержание и задачи работы по формированию грамматической стороны речи, подчеркнуто значение осознания речи детьми (она назвала это воспитанием критического отношения к своей речи и речи окружающих), показана роль самостоятельности детей и речевого образца воспитателя в образовании грамматических форм. В.И. Логинова уточнила методику обогащения словаря на основе ознакомления детей с предметами, их качествами и признаками, материалами, из которых они сделаны, показала влияние системы знаний о предметах на речевое, умственное развитие, на воспитание отношения к труду людей, которые создают эти предметы. Развитие словаря детей Логинова рассматривала в связи с овладением детьми понятиями. А.М. Бородич внесла вклад в разработку методики обучения детей рассказыванию, в методику словарной работы, в осмысление и систематизацию методики как учебной и научной дисциплины, оказала влияние на совершенствование работы по развитию речи детей в массовой практике. Ей принадлежит заслуга теоретического обобщения методики развития речи в учебном пособии для высших учебных заведений «Методика развития речи детей», которое сыграло большую роль в подготовке кадров. Результаты исследований выше перечисленных авторов были отражены в типовой программе по развитию речи детей дошкольного возраста, которая непрерывно дополнялась и совершенствовалась вплоть до середины 80-х гг. При этом психолого-педагогические исследования выполнялись в трех направлениях (по классификации Ф.А. Сохина)11:

Результаты этих исследований изменили подходы к содержанию и формам обучения. Собственно речевые задачи отделились от ознакомления с окружающим, вычленились знания и представления детей об элементах языковой действительности, языкового общения, обеспечивающие, по мнению А.Ф. Сохина, лингвистическое развитие ребенка; были разработаны комплексные занятия, ведущей задачей которых стало обучение монологической и диалогической речи. На основе этих работ созданы сегодня вариативные программы для разных типов дошкольных образовательных учреждений, направленные на развитие умственных и художественных способностей, большое место в которых отводится самостоятельной художественно-речевой деятельности детей, интегративным занятиям, объединяющим разные виды деятельности (речевую, музыкальную, двигательную, изобразительное творчество) и разные виды искусства (художественное слово, музыка, изобразительное искусство, пластика). Дошкольная педагогика серьезно начала развиваться в начале XX века, когда появились новые концепции и методы, накапливался большой фактический материал о реальностях единого процесса воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста, опосредованный дополнительными научными данными из смежных дисциплин и данными педагогической практики. В процессе развертывания теории на базе ее фундаментальных концепций создавались новые разделы теории ранее не изученных сторон педагогической действительности. К числу наиболее плодотворных периодов накопления педагогических знаний о закономерностях воспитания и обучения детей дошкольного возраста относится период начала и середины XX вв., когда в России зарождалась и развивалась теория дошкольной педагогики. Завершая краткий обзор истории создания методики развития речи детей дошкольного возраста, можно сделать вывод о том, что к настоящему времени методика располагает богатым практическим материалом и собственной базой экспериментальных данных о процессе развития речи и речевого общения детей под влиянием целенаправленных педагогических воздействий. Заключение Таким образом, речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. В процессе речевого развития формируются высшие формы познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению. Значение слова уже само по себе является обобщением и в связи с этим представляет собой единицу мышления, а не только единицу речи. Они не тождественны и возникают в какой-то степени независимо друг от друга. Но в процессе психического развития ребенка возникает качественно новое, сложное единство –речемыслительная деятельность, речевое мышление. Овладение способностью к речевому общению создает предпосылки для специфических человеческих социальных контактов, благодаря которым уточняются и формируются представления ребенка об окружающей действительности, совершенствуются формы ее отражения. Овладение ребенком речью способствует регуляции, планированию и осознанию его поведения. Ребенок не рождается со сложившейся речью. Нельзя однозначно ответить на вопрос о том, когда и каким образом малыш овладевает умением говорить – четко и правильно произносить звуки, связывать между собой слова, изменяя их в падеже, числе и роде, строить предложения разной сложности, последовательно и связно излагать собственные мысли. Овладение речью – это многосторонний, сложный психический процесс; ее появление и дальнейшее развитие зависят от многих факторов. Речь начинает формироваться лишь тогда, когда артикуляционный аппарат, слух, головной мозг ребенка достигают определенного уровня развития. Но, имея даже хороший физический слух, сформированный головной мозг и достаточно развитой речевой аппарат, без речевого окружения ребенок никогда не заговорит. Список использованной литературы

1Ушакова О.С. Развитие речи как педагогическая проблема/ О.С.Ушакова// Педагогическое образование и наука. – 2011. – №12. – С. 5-13 2Севальнева Л.В. Развитии теории и практики обучения детей дошкольного возраста родному языку/ Л.В.Севальнева//Аксиома: актуальные проблемы гуманитарных наук. - 2016.- №2(2).- С.14-21 3Севальнева Л.В. Развитии теории и практики обучения детей дошкольного возраста родному языку/ Л.В.Севальнева//Аксиома: актуальные проблемы гуманитарных наук. - 2016.- №2(2).- С.14-21 4Кондрашина О.Е. Педагогические условия речевого развития/ О.Е.Кондрашина// Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2013. - №5(121). – С.112-116 5Целикова А.Д. Роль родного языка в личностном развитии младшего школьника/ А.Д.Целикова// Обучение и воспитание: методика и практика. - 2014.- №11.- С.69-74 6Целикова А.Д. Роль родного языка в личностном развитии младшего школьника/ А.Д.Целикова// Обучение и воспитание: методика и практика. - 2014.- №11.- С.69-74 7Сегленмей С.Ф. Роль родного языка как языка обучения в начальной школе/ С.Ф.Сегленмей// Вестник Тувинского государственного университета. №4 Педагогические науки. - 2016.- №4(31).- С. 105-112 8Ушакова О.С. Развитие речи как педагогическая проблема/ О.С.Ушакова// Педагогическое образование и наука. – 2011. – №12. – С. 5-13 9Ушакова О.С. Развитие речи как педагогическая проблема/ О.С.Ушакова// Педагогическое образование и наука. – 2011. – №12. – С. 5-13 10Круглова А.В. Развитие речевой культуры в дошкольном детстве/ А.В.Круглова, О.С.Ушакова// Педагогическое образование и наука. – 2009. - №6. – С.20-23 11 Кондрашина О.Е. Педагогические условия речевого развития/ О.Е.Кондрашина// Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2013. - №5(121). – С.112-116 Роль родного языка и речи в развитии ребенкаРусский язык в умелых руках и в опытных устах — красив, певуч,выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. ИБ - информационный блок Текст № 1. Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей1. Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, познанием окружающего мира, развитием личности в целом. Родной язык является средством овладения знаниями, изучения всех учебных дисциплин в школьном и последующем образовании. На основе длительного изучения процессов мышления и речи Л.С.Выготский пришел к следующему выводу: «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности в целом находится в непосредственной зависимости от речи»1.

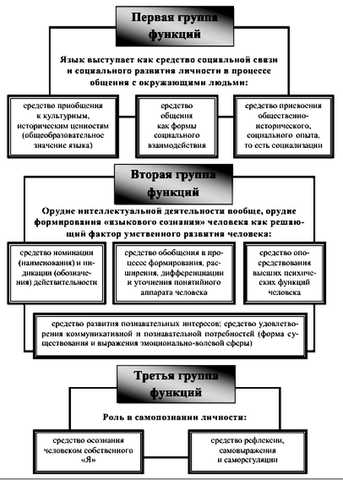

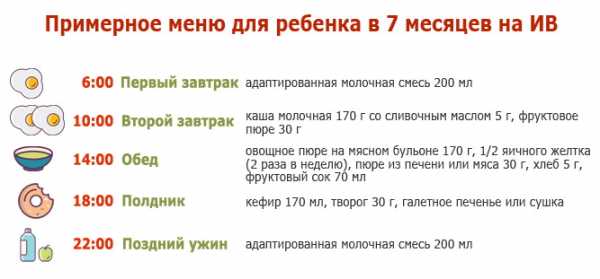

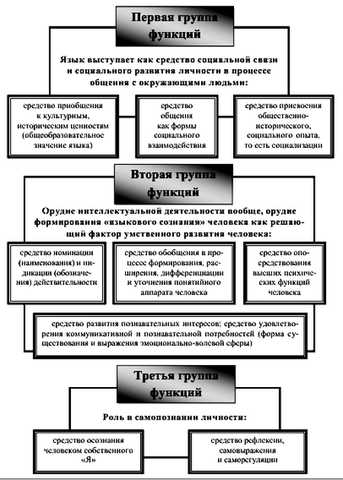

Структурно - логическая схема 1. Роль языка в формировании личности (Стерликова В.В.).

Исследования отечественных психологов и психолингвистов доказали, что овладение речью не просто что-то добавляет к развитию ребенка, а перестраивает всю его психику, всю деятельность.Чтобы показать роль овладения языком и развития речи, необходимо проанализировать функции, которые выполняют язык и речь.Опираясь на исследования психолингвистов, психологов, педагогов, дадим краткую характеристику этих функций. И. А. Зимняя, анализируя язык и речь, условно выделяет три группы функциональных характеристик языка(в широком смысле).Это характеристики, обеспечивающие: а) социальные, б) интеллектуальные и в) личностные функции человека. В первую группувходят характеристики, согласно которым язык – средство: 1) общения как формы социального взаимодействия; 2) присвоения общественно-исторического, социального опыта, т.е. социализации; 3) приобщения к культурным, историческим ценностям (общеобразовательное значение языка). Таким образом, здесь язык выступает как средство социальной связи и социального развития личности в процессе общения с другими людьми. Коммуникативная функция выступает основной и генетически исходной функцией речи. Вторую группу составляют характеристики языка, посредством которых реализуются интеллектуальные функции человека. Эти характеристики определяют язык как средство: 4) номинации (наименования) и индикации (обозначения) действительности; 5) обобщения в процессе формирования, расширения, дифференциации и уточнения понятийного аппарата человека; 6) опосредствования высших психических функций человека; 7) развития познавательных интересов; 8) удовлетворения коммуникативной и познавательной потребностей (форма существования и выражения эмоционально-волевой сферы). Здесь язык характеризуется как орудие интеллектуальной деятельности вообще, орудие формирования «языкового сознания» человека, как решающий фактор умственного развития человека. Третью группу составляют «личностные» характеристики языка. Здесь он выступает в качестве средства: 9) осознания человеком собственного «Я» и 10) рефлексии, самовыражения и саморегуляции. Данная группа характеристик языка показывает его роль в самопознании личности. В связи с этой группой характеристик следует говорить о роли языка в нравственном развитии детей. Обучение родному языку помогает решать задачи нравственного воспитания.Ребенок усваивает через язык нормы морали, нравственные оценки, которые при правильном воспитании становятся эталонами его собственного поведения, отношения к окружающему миру, к людям, к себе.Представим специфику проявления названных характеристик при овладении родным языком в обобщенном виде, в таблице. Функциональные характеристики родного языка

В этих функциях язык выступает с самого раннего возраста ребенка. Их анализ позволяет увидеть роль родного языка и речи в социальном, умственном, нравственном развитии детей. В дошкольном возрасте дети осваивают родной язык и в его эстетической функции. Эстетическое воспитание в процессе обучения родному языку – это формирование эстетических чувств. В словесной форме отражаются природа, общество, личность человека, искусство. Формируя речевые умения на родном языке, мы одновременно воспитываем эстетическое отношение к природе, человеку, обществу, искусству. Сам родной язык как предмет усвоения обладает чертами прекрасного, способен вызывать эстетические переживания. Воспитатель привлекает внимание детей к образным средствам выразительности, звучности и мелодичности, уместности использования языковых средств и тем самым закладывает основы эстетического отношения к языку. Особое значение для эстетического развития имеют художественное слово, словесное творчество и художественно-речевая деятельность самих детей. 1 Выготский Л.С. Умственное развитие в процессе обучения. М.; Л., 1935.

РБ - расширяющий блок Текст № 2. Значение развития мелкой и крупной моторики для человеческого организма.

2. Согласны ли вы с мнением В.А.Сухомлинского,что "Ум ребёнка находится на кончиках пальцев"?

СБ - ситуативный блок

РБ - расширяющий блок Текст № 3. О влиянии позитивных и негативных речевых установок на эмоционально - личностное развитие ребёнка. Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, так как психика состоит из двух взаимоопределяющих составных: осознаваемое и неосознаваемое - сознание и подсознание. В неосознаваемой сфере важное значение имеет фиксированное отношение к себе, к другим и к жизни в целом. Определяют это установки и психологическая защита. Родителям особенно важно понять, какую роль в эмоционально-личностном развитии ребенка играют родительские установки. Бесспорно, родители - самые значимые и любимые для ребенка люди. Авторитет, особенно на ранних этапах психоэмоционального развития, непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и справедливость родителей у детей непоколебима: "Мама сказала...", "Папа велел" и т. д. Взрослые люди, способные осознавать и контролировать, многое "подвергают сомнению", ставя психо-экологические защиты к установкам и требованиям окружающих, руководствуясь собственными желаниями и мотивами. Они не пускают в свое подсознание те установки, которые сознательно им не нужны. ("Курить вредно!" - хочу и курю!). Дети не могут этого делать. Они не в состоянии поставить психологический барьер в отношениях с родителями. Поэтому многое из тех установок, которые они получают от своих родителей, в дальнейшем определяет их поведение, причем стереотипное, одинаковое в сходных жизненных ситуациях. Несомненно, большая часть родительских установок положительна и способствует благоприятному развитию личного пути ребенка. А раз они помогают и не мешают, то и осознавать их необязательно. Это своеобразные инструменты психологической защиты, помогающие ребенку сохранить себя и выжить в окружающем мире. Примером исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение положительных установок, охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, а мудрость - глупость, где важны стойкость, вера в себя и свои силы. Задумывались ли вы, взрослые, какие установки дали вам ваши родители, не являются ли они внутренними указателями на вашем жизненном пути? Внимательно рассмотрите ссылки: "негативные установки", "позитивные установки" и подумайте, прежде чем что-то категорично заявлять своему ребенку о последствиях, а не ваших ли родителей это установки? Не говорите своему ребенку того, чего бы вы ему на самом деле не желали. Негативные установки "Сильные люди не плачут". "Думай только о себе, не жалей никого". "Ты всегда, как твой (я) папа (мама)". "Дурачок ты мой!" "Уж лучше б тебя вообще не было на свете!" "Вот и будешь по жизни мыкаться, как твой папа (мама)...". "Не будешь слушаться - заболеешь!". "Яблоко от яблоньки недалеко падает". "Сколько сил мы тебе отдали, а ты..." "Не твоего ума дело..." "Бог тебя накажет!.." "Не ешь много, будешь толстый, никто тебя любить не будет". "Не верь никому, обманут!.." "Если ты будешь так поступать, с тобой никто дружить не будет!" "Ты всегда это делаешь хуже других..." "Ты всегда будешь грязнулей!" "Женщина глупее мужчины..." "Ты плохой!" "Будешь букой - один останешься". "Все хорошее всегда кончается, нельзя всегда есть конфетки..." Этот список вы можете продолжить сами, кое-что в нем вы узнали, подумайте, какие установки мешают вам жить и не давайте их своим детям, если не хотите, чтобы что-то в вашей жизни повторялось в ваших детях. Позитивные установки "Поплачь - легче будет". "Сколько отдашь - столько и получишь". "Какая мама умница! Какой у нас папа молодец! Они самые хорошие!" "В тебе все прекрасно..." "Какое счастье, что ты у нас есть!". "Каждый сам выбирает свой путь". "Ты всегда будешь здоров!" "Что посеешь, то и пожнешь". "Мы любим, понимаем, надеемся на тебя". "Твое мнение всем интересно". "Бог любит тебя!" "Кушай на здоровье!" "Выбирай себе друзей сам..." "Как ты относишься к людям, так и они к тебе". "Как аукнется, так и откликнется". " Каждый может ошибаться! Попробуй еще!" "Какой ты чистенький всегда и аккуратный!" "Чистота - залог здоровья". "Все зависит от человека..." , "Я тебя люблю любого..." "Люби себя и другие тебя полюбят". "Все в этой жизни зависит от тебя" Как часто вы говорите детям... - Я сейчас занят(а)... - Посмотри, что ты натворил! - Это надо делать не так... - Неправильно! - Когда же ты научишься? - Сколько раз я тебе говорила! - Нет! Я не могу! - Ты сведешь меня с ума! - Что бы ты без меня делал! - Вечно ты во все лезешь! - Уйди от меня! - Встань в угол! Все эти "словечки" крепко зацепляются в подсознании ребенка и потом не удивляйтесь, если вам не нравится, что ребенок отдалился от вас, стал скрытен, ленив, недоверчив, неуверен в себе. Эти слова ласкают душу ребенка - Ты самый любимый! - Ты очень многое можешь! - Спасибо! - Что бы мы без тебя делали?! - Иди ко мне! - Садись с нами!.. - Я помогу тебе... - Я радуюсь твоим успехам! - Что бы ни случилось, твой дом - твоя крепость. - Расскажи мне, что с тобой... Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребенку стать здоровым и счастливым. Не стоит превращать жизнь в уныние, иногда ребенку вовсе не нужна оценка его поведения и поступков, его просто надо успокоить… РБ - расширяющий блок Текст № 4. Язык чувств.

РБ - расширяющий блок Текст № 5. Госпитализм у детей

РБ - расширяющий блок Текст № 6. Дети - маугли.

ИБ - информационный блок Текст № 7. Сензетивные периоды в речевом развитии ребёнка.

РБ - расширяющий блок Т.О., вместе с тем, говоря о роли языка и речи в развитии личности ребенка, следует помнить предостережение А. Н. Леонтьева, что «хотя языку принадлежит огромная, действительно решающая роль, однако язык не является демиургом человеческого в человеке». Творцом человека выступает конкретная предметно-практическая деятельность, в процессе которой люди взаимодействуют, вступают в различные формы общения.

Для работы с детьми советуем найти книгу Нины Пикулевой «Слово на ладошке». Первая часть книги так и называется «О вежливости — вместе с вами». Там разработано 18 игр-занятий для дошколят и младших школьников.

Уважаемые студенты, на мой взгляд, это важно!

Обращаю внимание, что для удобства работы с предложенным материалом сайта или ключевыми страницами, которые удобно представляют нужную информацию, не забывайте использовать кнопки «ИЗБРАННОЕ» и «ЗАКЛАДКИ» в браузерах. Помните, что прямая ссылка с браузера, является эффективным помощником в быстром поиске нужной информации.

Роль родного языка и речи в развитии ребенкаРоль родного языка и речи в развитии ребенка Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей1. Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, познанием окружающего мира, развитием личности в целом. Родной язык является средством овладения знаниями, изучения всех учебных дисциплин в школьном и последующем образовании. На основе длительного изучения процессов мышления и речи Л.С.Выготский пришел к следующему выводу: «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности в целом находится в непосредственной зависимости от речи»1.

Структурно - логическая схема 1. Роль языка в формировании личности (Стерликова В.В.). Исследования отечественных психологов и психолингвистов доказали, что овладение речью не просто что-то добавляет к развитию ребенка, а перестраивает всю его психику, всю деятельность.Чтобы показать роль овладения языком и развития речи, необходимо проанализировать функции, которые выполняют язык и речь.Опираясь на исследования психолингвистов, психологов, педагогов, дадим краткую характеристику этих функций. И. А. Зимняя, анализируя язык и речь, условно выделяет три группы функциональных характеристик языка(в широком смысле).Это характеристики, обеспечивающие: а) социальные, б) интеллектуальные и в) личностные функции человека. В первую группувходят характеристики, согласно которым язык – средство: 1) общения как формы социального взаимодействия; 2) присвоения общественно-исторического, социального опыта, т.е. социализации; 3) приобщения к культурным, историческим ценностям (общеобразовательное значение языка). Таким образом, здесь язык выступает как средство социальной связи и социального развития личности в процессе общения с другими людьми. Коммуникативная функция выступает основной и генетически исходной функцией речи. Вторую группу составляют характеристики языка, посредством которых реализуются интеллектуальные функции человека. Эти характеристики определяют язык как средство: 4) номинации (наименования) и индикации (обозначения) действительности; 5) обобщения в процессе формирования, расширения, дифференциации и уточнения понятийного аппарата человека; 6) опосредствования высших психических функций человека; 7) развития познавательных интересов; 8) удовлетворения коммуникативной и познавательной потребностей (форма существования и выражения эмоционально-волевой сферы). Здесь язык характеризуется как орудие интеллектуальной деятельности вообще, орудие формирования «языкового сознания» человека, как решающий фактор умственного развития человека. Третью группу составляют «личностные» характеристики языка. Здесь он выступает в качестве средства: 9) осознания человеком собственного «Я» и 10) рефлексии, самовыражения и саморегуляции. Данная группа характеристик языка показывает его роль в самопознании личности. В связи с этой группой характеристик следует говорить о роли языка в нравственном развитии детей. Обучение родному языку помогает решать задачи нравственного воспитания.Ребенок усваивает через язык нормы морали, нравственные оценки, которые при правильном воспитании становятся эталонами его собственного поведения, отношения к окружающему миру, к людям, к себе.Представим специфику проявления названных характеристик при овладении родным языком в обобщенном виде, в таблице. Функциональные характеристики родного языка В этих функциях язык выступает с самого раннего возраста ребенка. Их анализ позволяет увидеть роль родного языка и речи в социальном, умственном, нравственном развитии детей.В дошкольном возрасте дети осваивают родной язык и в его эстетической функции. Эстетическое воспитание в процессе обучения родному языку – это формирование эстетических чувств. В словесной форме отражаются природа, общество, личность человека, искусство. Формируя речевые умения на родном языке, мы одновременно воспитываем эстетическое отношение к природе, человеку, обществу, искусству. Сам родной язык как предмет усвоения обладает чертами прекрасного, способен вызывать эстетические переживания. Воспитатель привлекает внимание детей к образным средствам выразительности, звучности и мелодичности, уместности использования языковых средств и тем самым закладывает основы эстетического отношения к языку. Особое значение для эстетического развития имеют художественное слово, словесное творчество и художественно-речевая деятельность самих детей. 1 Выготский Л.С. Умственное развитие в процессе обучения. М.; Л., 1935.

РБ - расширяющий блок Доклад: «Роль родного языка в развитии речи ребенка. | Материал по развитию речи:Доклад: «Роль родного языка в развитии речи ребенка. I раздел: Роль родного языка в развитии речи ребенка. Развитие речи самым тесным образом связано с развитием сознания, познанием окружающего мира, развитием личности в целом. Родной язык является средством овладения знаниями, изучения всех учебных дисциплин в школьном и последующем образовании. На основе длительного изучения процессов мышления и речи Л.С.Выготский пришел к следующему выводу: «Есть все фактические и теоретические основания утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характера, эмоций и личности в целом находится в непосредственной зависимости от речи». Исследования отечественных психологов и психолингвистов доказали, что овладение речью не просто что-то добавляет к развитию ребенка, а перестраивает всю его психику, всю деятельность.Чтобы показать роль овладения языком и развития речи, необходимо проанализировать функции, которые выполняют язык и речь.Опираясь на исследования психолингвистов, психологов, педагогов, дадим краткую характеристику этих функций. И. А. Зимняя, анализируя язык и речь, условно выделяет три группы функциональных характеристик языка (в широком смысле).Это характеристики, обеспечивающие: а) социальные, б) интеллектуальные и в) личностные функции человека. В первую группу входят характеристики, согласно которым язык – средство: 1) общения как формы социального взаимодействия; 2) присвоения общественно-исторического, социального опыта, т.е. социализации; 3) приобщения к культурным, историческим ценностям (общеобразовательное значение языка). Таким образом, здесь язык выступает как средство социальной связи и социального развития личности в процессе общения с другими людьми. Коммуникативная функция выступает основной и генетически исходной функцией речи. Вторую группу составляют характеристики языка, посредством которых реализуются интеллектуальные функции человека. Эти характеристики определяют язык как средство: 4) номинации (наименования) и индикации (обозначения) действительности; 5) обобщения в процессе формирования, расширения, дифференциации и уточнения понятийного аппарата человека; 6) опосредствования высших психических функций человека; 7) развития познавательных интересов; 8) удовлетворения коммуникативной и познавательной потребностей (форма существования и выражения эмоционально-волевой сферы). Здесь язык характеризуется как орудие интеллектуальной деятельности вообще, орудие формирования «языкового сознания» человека, как решающий фактор умственного развития человека. Третью группу составляют «личностные» характеристики языка. Здесь он выступает в качестве средства: 9) осознания человеком собственного «Я» и 10) рефлексии, самовыражения и саморегуляции. Данная группа характеристик языка показывает его роль в самопознании личности. В связи с этой группой характеристик следует говорить о роли языка в нравственном развитии детей. Обучение родному языку помогает решать задачи нравственного воспитания. Ребенок усваивает через язык нормы морали, нравственные оценки, которые при правильном воспитании становятся эталонами его собственного поведения, отношения к окружающему миру, к людям, к себе. Представим специфику проявления названных характеристик при овладении родным языком в обобщенном виде, в таблице. Функциональные характеристики родного языка

В этих функциях язык выступает с самого раннего возраста ребенка. Их анализ позволяет увидеть роль родного языка и речи в социальном, умственном, нравственном развитии детей. В дошкольном возрасте дети осваивают родной язык и в его эстетической функции. Эстетическое воспитание в процессе обучения родному языку – это формирование эстетических чувств. В словесной форме отражаются природа, общество, личность человека, искусство. Формируя речевые умения на родном языке, мы одновременно воспитываем эстетическое отношение к природе, человеку, обществу, искусству. Сам родной язык как предмет усвоения обладает чертами прекрасного, способен вызывать эстетические переживания. Воспитатель привлекает внимание детей к образным средствам выразительности, звучности и мелодичности, уместности использования языковых средств и тем самым закладывает основы эстетического отношения к языку. Особое значение для эстетического развития имеют художественное слово, словесное творчество и художественно-речевая деятельность самих детей. II раздел. Методические рекомендации родителям по ознакомлению детей дошкольного возраста с художественной литературой. Часто мы сталкиваемся с тем, что ребенок, подрастая, утрачивает любовь к чтению. Причина этого кроется в том, что в дошкольном возрасте родители мало читают детям художественную литературу. Давно известно, что читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором наиболее ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием, воображением воспринимать художественное произведение; искренне, от души сострадать, возмущаться, радоваться. Однако чуткость к прочитанному сама по себе не возникает. Оно зависит от того, что именно, как часто и каким образом читают детям. И если в дошкольном возрасте не привить ребенку любовь к художественной литературе, то в школьном возрасте сделать это будет сложнее. Важно знать и помнить о том, что именно художественная литература оказывает огромное влияние на формирование нравственности, учит детей сопереживать вымышленным персонажам и героям сказок. Детская художественная литература – дополнительный источник, из которого ребенок черпает знания и представления о разных сферах деятельности; о жизни и поведении взрослых и сверстников; о животных и птицах, об их облике и повадках; о дальних странах; об удивительном мужестве и терпении героев русских народных сказок, в которых добро всегда побеждает, зло обязательно наказывается, и о многом, многом другом. Читать детям желательно каждый день. Если потребность ребенка в новых знаниях и впечатлениях не будет своевременно удовлетворяться, то свойственная этому возрасту активность побудит малыша сосредоточиться на каких-то нежелательных бытовых вещах – семейных неурядицах и пр. «Детское чтение» - это не просто чтение. Ведущая роль принадлежит чтецу, то есть, родителю. Ребенок выступает в роли слушателя. Это дает возможность родителю: - контролировать процесс чтения: соблюдать ритм, варьировать текст, делая его более доступным; - ярко и выразительно подавать материал; - следить за реакцией детской аудитории. Чтение – процесс творческий. Результат такого творчества зачастую не материален, но имеет огромную ценность. Текст требует не просто механически произносить, но и обыгрывать, не торопиться, создавать голосом образы героев произведения. Это только на первый взгляд кажется легким. На самом деле, как показывает опыт некоторых родителей, буквально через страницу ребенка начинает одолевать сон, или, как минимум, зевота (ну, конечно, книжка-то детская), и бороться с ней практически невозможно. Правда, случается это преимущественно как еще одна назойливая и скучная обязанность. Значит, можно с уверенностью сказать: для того, чтобы чтение стало радостью, важен настрой не только ребенка, но и взрослого как чтеца. Родитель должен быть готов реагировать на внезапно возникшие по ходу текста вопросы, комментарии, а также такие проявления своего отношения к прочитанному, как плач, смех, протест против изложенного в тексте хода событий. Когда ребенок прослушал сказку или рассказ, взрослый задает вопросы, чтобы выяснить, понятно ли ему содержание произведения. Затем дается установка на пересказ. С точки зрения ребенка пересказывать текст «просто так» не имеет смысла – поэтому в процессе подготовки к пересказу родитель должен обеспечить мотив к осуществлению данной деятельности ребенка (используя эмоциональное предвосхищение событий, введение игровых персонажей, создание воображаемой ситуации и т. д.). Умению пересказывать прослушанный (прочитанный) текст нужно учить. Малыш очень любит слушать, когда ему читают! И если вы не будете жалеть времени и сил для общения с ребенком при помощи художественной литературы, он будет развиваться своевременно и разносторонне. Читайте детям как можно больше и чаще! Это обогатит не только ребенка, но и вас.

Роль родного языка и речи в развитии ребёнка. | Консультация (младшая группа):Роль Родного языка и речи в развитии ребёнка. Для того чтобы успешно существовать в социуме, человеку необходим важнейший навык — умение общаться с другими людьми. Часть информации при общении человек передает собеседнику при помощи жестов, мимики. Но львиная доля ее приходится на то уникальное умение, которое доступно на земле только человеку. Это умение — речь. Нормальное развитие детей непременно включает в себя овладение связной речью. Она не является для людей врожденным умением, и освоить ее малышу придется самостоятельно. Формируясь и непрерывно изменяясь на протяжении многих поколений, речь является одной из самых важных составляющих жизни человека. Перед маленьким ребенком стоит большая, важная задача — овладеть искусством правильно и понятно выражать свои мысли, усвоить все богатство и многообразие русского языка. И ребенок, как правило, успешно справляется с ее выполнением. Основы пользования речью, ее развитие приходится на ранний период детства. То есть в промежутке от 1 года и до 5-6 лет закладывается тот базис, на котором в дальнейшем ребенок будет строить всю свою жизнь в социуме. Развитие речи — уникальное явление, напрямую связанное и с интеллектуальным развитием ребенка, и с его коммуникативными навыками. И, конечно, маленькому человеку в это период как никогда необходимы помощь и поддержка близких, нужен кто-то, кто сможет направлять его развитие и помогать в освоении богатого и разнообразного языкового материала, научит правильно обращаться с удивительным и сложным инструментом общения — речью. Развитие связной речи у маленького человека — долгий и сложный процесс. Актуальность этой задачи для дошколенка сложно переоценить. С помощью речи ребенок познает окружающий мир, развивает коммуникативные навыки, ассоциативное мышление. С научной точки зрения этот процесс и его закономерности изучаются даже отдельной лингвистической дисциплиной — онтолингвистикой. Свой первый опыт воспроизведения человеческой речи ребенок черпает из своего ближайшего окружения, слушая и запоминая речь взрослых, которую слышит вокруг себя. Особенности детской психологии предполагают подражательное поведение как одно из основных для маленького ребенка. Психологами и социологами установлено, что дети, проведшие первые несколько лет жизни в социальной изоляции, впоследствии так и не могут окончательно адаптироваться ни к языку, ни к жизни в обществе. Этот факт доказан на примере так называемых диких детей — детей, по каким-то причинам оказавшихся лишенными контакта с людьми в возрасте до 6 лет. Истории о таких детях, повторяющих судьбу героя сказки Киплинга, Маугли, периодически находят документальное подтверждение. Только, в отличие от Маугли, адаптироваться к нормальной жизни ребенок, в раннем возрасте оказавшийся изолированным от человеческого общества, не может. Такие дети с трудом осваивают основы человеческой речи и страдают серьезным отставанием в развитии. Из этого можно сделать вывод, что ранний период развития речи — один из важнейших в общем развитии ребенка, и со стороны родителей этому процессу стоит уделять самое пристальное внимание. Овладение речью является для детей-дошкольников ключевым показателем их общего умственного развития. Любая свободная минута: будь то дорога в детский сад или время приготовления пищи, поездка в автомобиле или время перед сном может стать уникальной возможностью провести несколько драгоценных часов с детьми по развитию их речи. Вот некоторые примеры игр и упражнений на развитие у детей речевого и слухового внимания, фонематического восприятия, обогащение словаря детей эмоциональной лексикой. Эти игры могут использоваться вами в повседневной жизни. Все эти игры можно проводить с ребенком даже тогда, когда вы можете параллельно выполнять какое дело. Они не потребуют от вас много энергии и большой активности, но принесут огромную помощь ребенку. Упражнение «Повтори» Ребенку предлагается повторить похожие слова вначале по два, затем по три в названном порядке: Мак – бак – так; Ток – тук – так; Бык – бак – бок; Дам – дом – дым; Ком – дом – гном; Тыква – будка – буква; Моток – каток – поток. Очень полезны упражнения, где детям дают задания: воспроизвести слоговые сочетания. Это могут быть сочетания типа: Па – па – па; То – та – ту; Ты – та – то; Па – ба; По – бо; Пу – бу. Упражнение «Скажи» Предложить ребенку повторить предложение типа от лица ежика с различной интонацией (грусти, радости, Испуга, злости, удивления). Предложить повторить предложение типа «Мама пришла» с разными эмоциональными оттенками. Предложить составить небольшие рассказы с прилагательными, называющими различные эмоции. Упражнение «Я скажу, а ты продолжи» Предложить ребенку закончить начатое вами предложение (с эмоциональными словами). Например: Радостный зайчик бежит по … (дорожке). Грустный ослик гуляет по (полянке). Упражнение «Скажи наоборот» Хороший день – плохой день; Невкусный обед – вкусный обед; Неинтересный фильм — … Солёный – сладкий Чистый мальчик – грязный мальчик Упражнение «Скажи ласково» дом – домик; огурец – огурчик; вкусный – вкусненький; сухой – сухонький и другие. Упражнение «Мама, папа, детёныш» Это упражнение можно делать в постели с ребёнком. Ребенка мама говорит: «Ты мой котёнок!» Малыш говорит: «ТЫ моя мама-кошка, а папа –кот». Мама: «Ты мой цыплёнок!» Ребёнок: «Ты моя мама курица, а папа – петух» и т. д. Статья "Родной язык в развитии личности дошкольника"Родной язык в развитии личности дошкольника. Исключительное место в развитии личности ребенка отводится родному языку. Через него происходит межличностный контакт, ознакомление с окружающим нас миром, во всем его многообразии, узнавание действительности. Это путь соединения человека с великими традициями духовно-нравственной культуры общества и одно из важнейших правил воспитания и обучения. Развитие устной монологической речи в дошкольном детстве – фундамент успешного обучения в школе. В младшем возрасте ребенок активно усваивает разговорный язык, его речь формируется с различных сторон: фонетической, лексической, грамматической. В сенситивный период полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием для решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей. Овладевая языковыми навыками в сфере лингвистики, дети стремятся получить и коммуникативные умения. Общение друг с другом и взрослыми наиболее значимо для формирования культуры речи и культуры общения. Для продуктивной взаимосвязи необходимо найти языковые средства для его передачи, уметь вовремя обеспечить обратную связь, должным образом спланировать свою речь. Если дошкольник может мгновенно сориентироваться в языковом материале, классифицировать новые слова, можно сказать, что у него развито чувство языка. Отечественными учеными это суждение трактуется по-разному. У российских ученых, языковедов К.Д. Ушинского и Ф.И.Буслаева - это «дар слова», развитие способности к сознательному овладению сокровищами русского языка. С.Ф.Жуйков, Л.И.Божович и другие психологи называют этот эффект «языковым чутьем». О.С.Ахманова относит языковое чутье к интуитивной реакции « со стороны лица, для которого данный язык является родным и т.д.» Несмотря на множество различных суждений, суть заключается в том, что эта способность возникает у ребенка не на пустом месте, а в процессе речевой практики. « Чувство языка» необходимо развивать, уметь сочетать слова в высказываниях и кратких предложениях. В современном обществе лишь немногие дети достигают высокого уровня в развитии речи, поэтому необходимо проводить целенаправленное обучение овладения языком. В методических пособиях по речевому развитию до сих пор мы видим совершенно непозволительное утверждение, что в дошкольном периоде язык усваивается лишь посредством подражания, интуитивно и даже инстинктивно. Это в корне недопустимо. Результаты многолетних исследований показали: дети в младшем возрасте и без специального обучения проявляют большой интерес к языковой действительности. Они создают новые слова, объединяя, разделяя их, ориентируясь на смысл слова и грамматическую сторону языка. С речевым развитием постепенно приходит осознание языковых явлений, что приводит к настоящему овладению богатством языка. В 1978-ом году Ф.А.Сохин писал: «Усвоение детьми родного языка включает формирование практических речевых навыков, совершенствование коммуникативных форм и функций языковой действительности, которое может быть названо лингвистическим развитием ребенка». Учитывая психолого-педагогические особенности дошкольников, система обучения родному языку включает в себя: -выбор речевого содержания, понятный ребенку дошкольного возраста - приоритет в освоении речи смысловой стороне слова, формированию языковых обобщений, структуре связного высказывания -выделение связующего звена в разделах речевой работы -осуществление преемственности содержания речевой работы в детском саду и в начальной школе -раскрытие характерных особенностей овладения языком -наличие взаимосвязи речевой и художественной деятельности в творчестве дошкольников Постижение основ родного языка рассматривается как базис полноценного воспитания личности ребенка-дошкольника, умственного, эстетического и нравственного. Речевое и интеллектуальное развитие находится в постоянной взаимосвязи. Для того, чтобы у ребенка сформировалась связная речь, он должен представлять себе предмет, событие рассказа, уметь анализировать различные отношения между предметами и явлениями, уметь выражать мысли, слова, строить простые и сложные предложения. Развитие речи тесно связано и с эстетическим развитием. Чтение и пересказ фольклорных и литературных произведений знакомит ребенка с изобразительно-выразительными средствами (синонимами, антонимами, сравнениями и др.) Отношение ребенка к языку в его эстетическом назначении проявляется в выборе им средств для воплощения художественных образов. Обучение дошкольников родному языку имеет огромное воспитательное значение. Рассматривание и описательный рассказ по картинам, чтение литературных произведений нравственного содержания развивают у детей любознательность, гордость, уважение. Овладение смысловой стороной слова, обогащение словаря детей, коллективное рассказывание позволяет решать нравственные , воспитательные задачи (любовь и интерес к родному языку, его красоте и богатству). Для развития речи детей важнейшими остаются задачи: воспитание звуковой культуры, словарная работа, формирование грамматического строя речи, ее связанности с высказываниями. Решение их усложняется по мере перехода от одной возрастной группы к другой. Воспитателю надо четко представлять основные линии преемственности задач по развитию речи, которые решаются в каждой возрастной группе: -Заботиться о том, чтобы ребенок, пополняя свой словарный запас, понимал смысл слова, его значение. -Ориентировать детей на понимание значения слова и развитие точности его употребления. -Использовать лексические упражнения для выбора наиболее точного слова из своего словаря, вопросы -Применять игры, помогающие усваивать падежи, множественное число слова, наклонение глаголов. -Игры, направленные на обучение детей рассказыванию, а также дидактические игры. Следовательно, специально предназначенные занятия, игры и упражнения помогают успешно решать проблемы в речевом развитии детей. Литература: 1 Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая действительность. М.:» «КомКнига», 2007. 2.Сохин.Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников. М., 2002. 3 Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. М.: «Сфера», 2008. целей в области речи и языка в дошкольном учреждении Это дошкольные годы, когда языковые способности детей действительно развиваются. К пяти годам ваш дошкольник не сможет участвовать в политической дискуссии, но он сможет четко общаться и понимать общение других. Но на самом деле этот навык представляет собой совокупность многих весьма специфических навыков, приобретенных в дошкольном возрасте. Овладение этими навыками - основная языковая цель дошкольников. Осведомленность о звуках и слогах К 2 годам ребенок хорошо осознает звуки, принадлежащие его языку. Даже не зная письменности, дошкольники могут рифмовать основные звуки, создавая новые, иногда бессмысленные, звуки, которые по-прежнему являются частью языка, часто вызывая раздражение мамы, сидящей за рулем. Осведомленность о родном языке значительно усиливается в дошкольном возрасте, переходя от звуков к более сложным формам фонетического восприятия, таким как способность сказать вам, сколько слогов в определенном слове.Главный результат развития фонетической осведомленности в дошкольном возрасте - это вновь обретенная способность связывать звуки с письменным языком. Словарь на 10 000 слов Дошкольники изучают язык невероятно быстро. Среднестатистической маме может пройти несколько лет, прежде чем она запомнит 10 000 слов на иностранном языке, но средний дошкольник выучит 10 000 слов к тому времени, когда он будет готов пойти в школу. Это изучение слов не без новизны.Ваш дошкольник выучит словарный запас быстрее, чем грамматику. Языковое развитие дошкольника - естественный инстинктивный процесс; он будет использовать подсказки взрослых, чтобы понять, что означают слова, но не как их использовать. Таким образом, дошкольник может знать, что «няня» означает, что мама и папа уезжают на некоторое время, а дружелюбная девочка ненадолго остается в доме. Поэтому не удивляйтесь, услышав: «Нина присматривает за мной». Full Sentences Будьте готовы пропустить милые предложения младенческих лет.Дошкольники начинают заполнять эти пропущенные слова при построении предложений. Что касается языкового развития, это больше всего улучшает грамматику. Здесь предлоги и артикли чудесным образом начинают появляться в предложениях. Итак, если вы уже знакомы с просьбой вашего малыша «сесть на стул», сейчас самое время ценить ее, как только она станет грамматически правильной «сидеть на стуле». Последовательные предложения Дошкольник не только начинает составлять правильные и, следовательно, более длинные предложения, но также начинает последовательно соединять предложения.К 5 годам дети будут правильно использовать союзы, такие как «так» и «потому что», например, «Мой воздушный шарик улетел, поэтому я плакал». Это вызывает непрекращающуюся реку слов у некоторых малышей-болтунов при немедленном восторге и последовательном раздражении родителей. Но такая форма беседы должна понравиться большинству родителей, поскольку показывает интеллект ребенка. Способность связывать связанные предложения свидетельствует не только об улучшении языковых навыков, но и о способности мыслить логически. Дополнительная информация : Поговори со мной, детка !: Как ты можешь поддержать языковое развитие маленьких детей Маленькая беседа: Как развить языковые навыки вашего ребенка от рождения до четырехлетнего возраста .этапов развития речи и языкаКак развиваются речь и язык?Первые 3 года жизни, когда мозг развивается и созревает, являются наиболее интенсивным периодом для приобретения речевых и языковых навыков. Эти навыки лучше всего развиваются в мире, который богат звуками, видами и постоянным знакомством с речью и языком других. Похоже, что у младенцев и маленьких детей бывают критические периоды для речи и языкового развития, когда мозг лучше всего способен воспринимать речь.Если позволить этим критическим периодам пройти без контакта с языком, выучить будет труднее. Каковы вехи развития речи и языка?Первые признаки общения появляются, когда младенец узнает, что плач принесет еду, утешение и дружеские отношения. Новорожденные также начинают распознавать важные звуки в окружающей их среде, например, голос матери или опекуна. По мере взросления младенцы начинают разбирать звуки речи, из которых состоят слова их языка.К 6 месяцам большинство младенцев узнают основные звуки родного языка. Дети различаются по развитию речи и языковых навыков. Тем не менее, они следуют естественному прогрессу или графику овладения языковыми навыками. Ниже приведен контрольный перечень этапов нормального развития речи и языковых навыков у детей от рождения до 5 лет. Эти вехи помогают врачам и другим медицинским работникам определить, находится ли ребенок на правильном пути или ему или ей может потребоваться дополнительная помощь.Иногда задержка может быть вызвана потерей слуха, а в других случаях - речевым или языковым расстройством. В чем разница между расстройством речи и языковым расстройством?Дети, которые не понимают, что говорят другие (восприимчивый язык) или затрудняются делиться своими мыслями (выразительный язык), могут иметь языковое расстройство. Специфические языковые нарушения (SLI) - это языковое расстройство, которое задерживает овладение языковыми навыками. Некоторые дети с SLI могут не говорить до третьего или четвертого года жизни. Дети, у которых возникают проблемы с правильным воспроизведением речевых звуков или которые колеблются или заикаются при разговоре, могут иметь нарушение речи. Апраксия речи - это расстройство речи, при котором сложно соединить звуки и слоги в правильном порядке для образования слов. Что мне делать, если у моего ребенка задерживается речь или язык?Если у вас есть какие-либо проблемы, обратитесь к врачу вашего ребенка. Ваш врач может направить вас к речевому патологу, который является профессиональным медиком, обученным оценивать и лечить людей с речевыми или языковыми расстройствами.Патологоанатом расскажет вам об общении и общем развитии вашего ребенка. Он или она также будет использовать специальные устные тесты для оценки вашего ребенка. Проверка слуха часто включается в оценку, поскольку проблема со слухом может повлиять на речь и языковое развитие. В зависимости от результата обследования патолог может предложить занятия, которые вы можете выполнять дома, чтобы стимулировать развитие ребенка. Они также могут порекомендовать групповую или индивидуальную терапию или предложить дальнейшее обследование у аудиолога (специалиста в области здравоохранения, обученного выявлять и измерять потерю слуха) или психолога по развитию (специалиста в области здравоохранения со специальными знаниями в области психологического развития младенцев и детей). . Какие исследования проводятся по проблемам развития речи и языка?Национальный институт глухоты и других коммуникативных расстройств (NIDCD) спонсирует широкий спектр исследований для лучшего понимания развития речевых и языковых расстройств, улучшения диагностических возможностей и точной настройки более эффективных методов лечения. Постоянной областью исследований является поиск лучших способов диагностики и дифференциации различных типов задержки речи. Большое исследование с участием примерно 4000 детей собирает данные по мере роста детей, чтобы установить надежные признаки и симптомы конкретных речевых расстройств, которые затем можно использовать для разработки точных диагностических тестов.Дополнительные генетические исследования ищут совпадения между различными генетическими вариациями и конкретными дефектами речи. Исследователи, спонсируемые NIDCD, обнаружили один генетический вариант, в частности, связанный с определенным языковым нарушением (SLI), расстройством, которое задерживает использование детьми слов и замедляет их овладение языковыми навыками в течение школьных лет. Это первое открытие, которое связывает наличие отчетливой генетической мутации с любым видом унаследованных языковых нарушений.Дальнейшие исследования изучают роль, которую этот генетический вариант также может играть в дислексии, аутизме и нарушениях речи. Долгосрочное исследование того, как глухота влияет на мозг, изучает, как мозг «перестраивается», чтобы приспособиться к глухоте. На данный момент исследование показало, что глухие взрослые реагируют быстрее и точнее, чем слышащие взрослые, когда они наблюдают за движущимися объектами. Это продолжающееся исследование продолжает изучение концепции «пластичности мозга» - способов, которыми на мозг влияют состояния здоровья или жизненный опыт, - и то, как ее можно использовать для разработки стратегий обучения, которые способствуют развитию здорового языка и речи в раннем детстве. На недавнем семинаре, организованном NIDCD, собралась группа экспертов для изучения вопросов, связанных с подгруппой детей с расстройствами аутистического спектра, которые не имеют функционального вербального языка к пятилетнему возрасту. Поскольку эти дети настолько отличаются друг от друга, без набора определяющих характеристик или моделей когнитивных сильных и слабых сторон разработка стандартных оценочных тестов или эффективных методов лечения была затруднена. Семинар включал в себя серию презентаций, чтобы познакомить участников с проблемами, с которыми сталкиваются эти дети, и помочь им определить ряд пробелов и возможностей, которые можно было бы устранить в будущих исследованиях. Что такое голос, речь и язык?Голос, речь и язык - это инструменты, которые мы используем для общения друг с другом. Голос - это звук, который мы издаем, когда воздух из наших легких проталкивается между голосовыми складками в нашей гортани, заставляя их вибрировать. Речь говорит, что является одним из способов выражения языка. Он включает в себя точно скоординированные действия мышц языка, губ, челюсти и речевого тракта для воспроизведения узнаваемых звуков, из которых состоит язык. Язык - это набор общих правил, которые позволяют людям выражать свои идеи осмысленным образом. Язык может быть выражен устно или письменно, жестами или другими жестами, такими как моргание глаз или движения рта. Контрольный список для проверки слуха и коммуникативного развития вашего ребенкаОт рождения до 3 месяцевот 4 до 6 месяцевот 7 месяцев до 1 года1-2 года2–3 года3-4 годаот 4 до 5 летЭтот контрольный список основан на материале Как ваш ребенок слышит и разговаривает ?, Любезно предоставленном Американской ассоциацией речи, языка и слуха. Где я могу найти дополнительную информацию об основных этапах развития речи и языка?NIDCD ведет каталог организаций, которые предоставляют информацию о нормальных и нарушенных процессах слуха, баланса, вкуса, обоняния, голоса, речи и языка. Используйте следующие ключевые слова, чтобы помочь вам найти организации, которые могут ответить на вопросы и предоставить информацию о развитии речи и языка: Информационный центр NIDCD Публикация NIH № 13-4781 Связь: Дети дошкольного возраста | VLS«Коммуникация работает для тех, кто этим занимается». Джон Пауэлл ЗнаюДошкольники умеют и умеют коммуникаторы. Они общаются главным образом с помощью языка, но также полагаются на жесты, мимику и поведение. В следующем разделе будут освещены вехи языка и общения для детей дошкольного возраста. За ним последует раздел, в котором обсуждаются эти вехи, и рассматриваются три аспекта языка и общения, о которых могут думать лица, осуществляющие уход: восприимчивый язык, выразительный язык и навыки разговора. ВехиЯзык и общение развиваются с необычайной скоростью в раннем детстве. Большинство детей лепечут около 6 месяцев, произносят первые слова примерно в 1 год, используют комбинированные слова примерно в конце второго года обучения, и к 4-5 годам они уже имеют развитый словарный запас и знают основные правила грамматики. . В дошкольном возрасте дети увеличивают словарный запас, используют более длинные и сложные предложения, решают проблемы и говорят не только о том, что происходит в данный момент.Они говорят о вещах, которые произошли в прошлом, а также о том, что произойдет в будущем. Подумайте, как это увлекательно наблюдать, как трехлетний ребенок перерастает из связки нескольких слов в сложный разговор! В таблице ниже показаны коммуникативные навыки дошкольников по мере их роста. Имейте в виду, что индивидуальные различия существуют, когда речь идет о конкретном возрасте, в котором дошкольники достигают этих этапов, и что каждый ребенок уникален. Как вы, возможно, уже узнали на курсах познания и физического воспитания, вехи указывают, когда следует ожидать появления определенных навыков или поведения.Думайте о вехах как о руководящих принципах, которые помогут вам понять и выявить типичные модели роста и развития или помогут понять, когда и на что обращать внимание по мере взросления маленьких детей. Как дошкольный педагог, вы можете использовать эту информацию, то, что вы узнали из семей, и свои собственные знания во взаимодействиях, опыте и среде, которую вы создаете для детей дошкольного возраста. Вехи развития языка и общения в дошкольном учрежденииВозраст 3

Возраст 4

Возраст 5

Обучение общению - уникальный процесс, свойственный каждому дошкольнику и семье. Многие аспекты окружающей ребенка среды могут способствовать развитию коммуникативных навыков. Семья может интересоваться коммуникативным и языковым развитием своего маленького ребенка и неуверенно относиться к тому, что они наблюдают, а также к тому, чего ожидать. Как дошкольный педагог, у вас есть возможность сначала учиться у семьи, и вы можете подумать о том, чтобы предложить дополнительную информацию для развития, включая возможные предупреждающие знаки.«Дети включены вместе» могут быть для вас ценным ресурсом (http://www.kitonline.org), а также вехами в развитии и информацией о действиях на раннем этапе, размещенной на веб-сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний, http: // www. cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html. В таблице ниже также указаны возможные предупреждающие знаки для дошкольников: Возможные предупреждающие признаки задержки речи и общения у дошкольниковТрехлетние

Четырехлетние

Пятилетние