|

|

|||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Роль биологических и социальных факторов в развитии ребенкаРоль биологических и социальных факторов в развитии ребенка — СтудопедияВ психологии существует много теорий, по-разному объясняющих психическое развитие ребенка, его истоки. Их можно объединить в два больших направления – биологизаторское и социологизаторское. В биологизаторском направлении ребенок рассматривается как существо биологическое, наделенное от природы определенными способностями, чертами характера, формами поведения. Весь ход развития ребенка (быстрый или замедленный темп, будет ребенок одаренным или окажется посредственностью) определяет его наследственность. Среда, в которой воспитывается ребенок, становится лишь условием такого изначально предопределенного развития, как бы проявляющим то, что дано ребенку до его рождения. К данному направлению относится концепция рекапитуляции, основная идея которого была заимствована из эмбриологии. Э. Геккель в ХIХ в. сформулировал биогенетический закон в отношении эмбриогенеза: онтогенез есть краткое повторение филогенеза. Филогенез – процесс развития психики человека в ходе эволюции человечества как вида. Перенесенный в психологию биогенетический закон позволил представить развитие психики ребенка как повторение основных стадий биологической эволюции и этапов культурно-историче-ского развития человечества. Так, В. Штерн (1871–1938) описывает развитие ребенка следующим образом: ребенок в первые месяцы своей жизни находится на стадии млекопитающего; во втором полугодии достигает стадии высшего млекопитающего – обезьяны; затем – начальных ступеней человеческого состояния; развития первобытных народов; начиная с поступления в школу усваивает человеческую культуру – сначала в духе античного и ветхозаветного мира, позже (в подростковом возрасте) фанатизма христианской культуры и лишь к зрелости поднимается до уровня культуры Нового времени. Состояния, занятия маленького ребенка рассматриваются сторонниками теории рекапитуля-ции как отголоски давно ушедших веков. Ребенок раскапывает ход в куче песка – его притягивает пещера так же, как его далекого предка. Он просыпается в страхе ночью – значит ощутил себя в первобытном лесу, полном опасностей. Развитие детского рисунка также рассматривается как отражение стадий, которые проходило изобразительное искусство в истории человечества. Противоположный подход к развитию психики ребенка наблюдается в социологизаторском направлении, истоки которого заключаются в идеях философа XVII в. Джона Локка (1632–1704), который считал, что ребенок появляется на свет с душой чистой, как белая доска (tabula rasa). На этой доске воспитатель может написать все, что угодно, и ребенок, не отягощенный наследственностью, вырастет таким, каким его хотят видеть окружающие. Представления о неограниченных возможностях формирования личности ребенка получили достаточно широкое распространение. Эти идеи были созвучны идеологии, господствовавшей в нашей стране до середины 1980-х гг., поэтому их можно найти во многих педагогических и психологических работах тех лет. Что понимается под факторами развития в настоящее время (рисунок 1)?

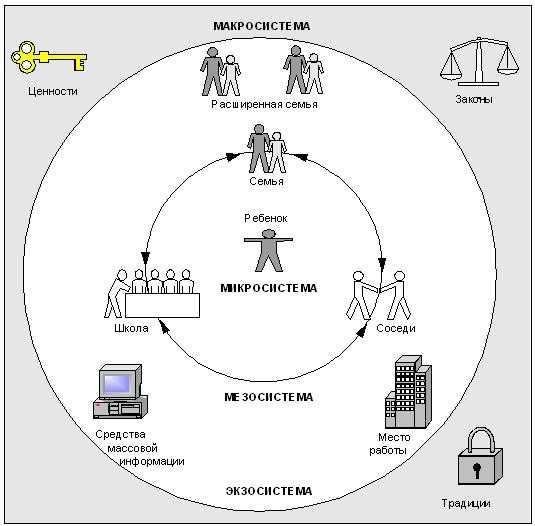

Рисунок 1. Факторы формирования личности ребенка Биологический фактор включает в себя прежде всего наследственность. Нет единого мнения по поводу того, что именно в психике человека генетически обусловлено. К наследственным факторам относят особенности физиологии высшей нервной деятельности, определяющие темперамент человека и анатомо-физиологические особенности – задатки, облегчающие развитие способностей. У разных людей центральная нервная система функционирует по-разному. Сильная и подвижная нервная система, с преобладанием процессов возбуждения, дает холерический, “взрывной” темперамент, при уравновешенности процессов возбуждения и торможения – сангвинический. Человек с сильной, малоподвижной нервной системой, с преобладанием торможения – флегматик, отличающийся медлительностью и менее ярким выражением эмоций. Меланхолик, обладающий слабой нервной системой, особенно раним и чувствителен. Стараясь погасить аффективные вспышки холерика или побуждая флегматика чуть-чуть быстрее выполнять учебные задания, взрослые должны в то же время постоянно учитывать их особенности, не требовать непосильного и ценить то лучшее, что приносит каждый темперамент. Наследственные задатки придают своеобразие процессу развития способностей, облегчая или затрудняя его. Развитие способностей зависит не только от задатков. Если ребенок с абсолютным слухом не будет регулярно играть на музыкальном инструменте, успехов в исполнительском искусстве он не добьется, и его специальные способности не разовьются. Если ученик, который “схватывает все на лету” во время урока, не занимается добросовестно дома, он не станет отлич-ником, несмотря на свои данные, и его общие способности к усвоению знаний не получат разви-тия. Способности развиваются в деятельности. Вообще собственная активность ребенка настолько важна, что некоторые психологи считают активность третьим фактором психического развития. Биологический фактор, помимо наследственности, включает особенности протекания внутриутробного периода жизни ребенка. Болезнь матери, лекарства, которые она принимала в это время, могут вызвать задержку психического развития ребенка или другие отклонения. Сказывается на последующем развитии и сам процесс рождения, поэтому нужно, чтобы ребенок избежал родовой травмы и вовремя сделал первый вдох. Социальный фактор – понятие широкое. Это общество, в котором растет ребенок, его культурные традиции, преобладающая идеология, уровень развития науки и искусства, основные религиозные течения – макросреда. От особенностей социального и культурного развития общества зависит принятая в нем система воспитания и обучения детей, начиная с государственных и частных учебных заведений (детских школ, домов творчества и т.д.) и кончая спецификой семейного воспитания. Социальный фактор – это и ближайшее социальное окружение, непосредственно влияющее на развитие психики ребенка: родители и другие члены семьи, позже воспитатели детского сада и школьные учителя (иногда друзья или священник) – микросреда. Следует отметить, что с возрастом социальное окружение расширяется: с конца дошкольного детства на развитие ребенка начинают оказывать влияние сверстники, а в подростковом и старшем школьном возрастах могут существенно воздействовать некоторые социальные группы (средства массовой информации, проповеди в религиозных общинах и т.п.). Природногеографическая среда влияет на психическое развитие опосредованно – через традиционные в данной природной зоне виды трудовой деятельности и культуру, определяющие систему воспитания детей. На крайнем Севере, кочуя с оленеводами, ребенок будет развиваться несколько иначе, чем житель промышленного города в центре Европы. Американским психологом Ури Бронфенбреннером предложена модель экологических систем, согласно которой, растущий индивидуум активно реструктурирует свою многоуровневую жизненную среду и в то же время сам испытывает воздействие со стороны элементов этой среды и взаимосвязей между ними, а также со стороны более широкого окружения. По У. Бронфенбреннеру, экологическая среда развития ребенка состоит из четырех вложенных одна в другую систем, которые обычно изображают в виде концентрических колец. Он называет эти системы микросистемой, мезосистемой, экзосистемой и макросистемой (рисунок 2). Микросистема, или первый уровень модели, имеет отношение к занятиям, ролям и взаимо-действиям индивидуума и его ближайшему окружению, такому как семья, детский сад или школа. Например, развитие ребенка в семье может поддерживаться чуткостью матери по отношению к первым шагам дочери на пути к независимости. В свою очередь, проявление ребенком незави-симости может побудить мать к поиску новых способов поддержки развития такого поведения. Микросистема – это уровень жизненной среды, наиболее часто исследуемый психологами. Мезосистема, или второй уровень, образуется взаимосвязями двух или более микросистем. Так, существенное влияние на развитие оказывают формальные и неформальные связи между семьей и школой или семьей, школой и группой сверстников. Например, постоянное общение родителей с учителями может положительно сказаться на успехах ребенка в школе. Аналогичным образом, внимательное отношение учителей к этому ребенку, скорее всего, благотворно скажется на его взаимодействиях с членами семьи. Экзосистема, или третий уровень, имеет отношение к тем уровням социальной среды или общественным структурам, которые, находясь вне сферы непосредственного опыта индивидуума, тем не менее влияют на него. Можно привести ряд примеров, начиная с формальной социальной среды, например места работы родителей, местных отделов здравоохранения или улучшения бытовых условий, и кончая таким неформальным окружением, как расширенная семья ребенка или друзья его родителей. Например, фирма, в которой служит мать, может разрешить ей несколько дней в неделю работать дома. Это позволит матери проводить больше времени с ребенком, что косвенно повлияет на его развитие. В то же время возможность уделить ребенку больше внимания снимет с матери напряжение и тем самым повысит производительность ее труда.

Рисунок 2. Четыре уровня окружающей среды, входящие в состав модели Макросистема, или внешний уровень, не имеет отношения к определенному окружению, а включает в себя жизненные ценности, законы и традиции той культуры, в которой живет индивидуум. Например, правила, согласно которым дети с задержками развития могут учиться в классах основного потока обычной школы, вероятно, оказывают существенное влияние на уровень образования и социальное развитие как детей с нарушениями развития, так и здоровых детей. В свою очередь, успех или провал этого педагогического эксперимента может содействовать или, наоборот, помешать дальнейшим попыткам администрации объединить эти две группы детей. Хотя вмешательства, поддерживающие и стимулирующие ход развития, могут осуществ-ляться на всех четырех уровнях модели, У. Бронфенбреннер полагает, что наиболее значительную роль они играют на уровне макросистемы. Это происходит потому, что макросистема обладает способностью воздействовать на все другие уровни. Например, правительственная программа развития сети дошкольных учреждений, начатая в середине 1960-х гг. (Head Start) оказала огромное влияние на рост уровня образования и социальное развитие многих поколений американских детей. Вне влияния социальной среды ребенок не может стать полноценной личностью. Известны случаи, когда в лесах обнаруживали детей, потерянных совсем маленькими и выросших среди зверей. Так, в начале ХХ века индийский психолог Рид Сингх получил известие, что около одной деревни замечены два загадочных существа, похожие на людей, но передвигающиеся на четвереньках. Однажды Сингх с группой охотников спрятались у волчьей норы и увидели, как волчица выводит на прогулку детенышей, среди которых оказались две девочки – одна примерно восьми, другая – полутора лет. Сингх увез девочек с собой и пытался их воспитать. Они бегали на четвереньках, пугались и пытались скрыться от людей, огрызались, выли по ночам по-волчьи. Младшая – Амала – умерла через год. Старшая – Камала – прожила до семнадцати лет. За девять лет ее удалось, в основном, отучить от волчьих повадок, но все-таки, когда она торопилась, то опускалась на четвереньки. Речью Камала, по существу, так и не овладела (с большим трудом она обучилась правильно употреблять всего 40 слов). Оказывается, что человеческая психика не возникает и без человеческих условий жизни. Согласно многочисленным исследованиям этнологов, психологов биологическое и социальное в развитии человека столь прочно воссоединены, что разделять эти две линии можно лишь теоретически. Специфика детского развития состоит в том, что оно подчиняется действию общественно-исторических, а не биологических, как у животных, законов. Ребенок проходит закономерный процесс развития на базе определенных предпосылок, созданных предшествующим развитием его предков на протяжении многих поколений. У человека нет врожденных форм поведения в среде. Его развитие происходит путем присвоения исторически выработанных форм и способов деятельности. Биологический тип развития происходит в процессе приспособления к природе путем наследования свойств вида и путем индивидуального опыта. Современные представления о соотношении биологического и социального, принятые в отечественной психологии, в основном базируются на положениях Л.С. Выготского (1896–1934). Л.С. Выготский в работе “Развитие высших психических функций” подчеркивал единство наследственных и социальных моментов в процессе развития. Наследственность присутствует в развитии всех психических функций ребенка, но имеет как бы разный удельный вес. Элементарные функции (начиная с ощущений и восприятия) больше обусловлены наследственно, чем высшие (произвольная память, логическое мышление, речь). Высшие функции – продукт культурно-исторического развития человека, и наследственные задатки здесь играют роль предпосылок. Чем сложнее функция, чем длиннее путь ее онтогенетического развития, тем меньше сказывается на ней влияние наследственности. В то же время в развитии всегда “участвует” среда. Никогда никакой признак детского развития, в том числе базовые психические функции, не является чисто наследственным. Каждый признак, развиваясь, приобретает что-то, чего не было в наследственных задатках, и благодаря этому удельный вес наследственных влияний то усиливается, то ослабляется и отодвигается на задний план. Роль каждого фактора в развитии одного и того же признака оказывается различной на разных возрастных этапах. Например, в развитии речи значение наследственных предпосылок рано и резко уменьшается, и речь ребенка развивается под непосредственным влиянием социального окружения, а в развитии психосексуальности роль наследственных моментов возрастает в подростковом возрасте. На каждом этапе развития по отношению к каждому признаку развития необходимо устанавливать конкретное сочетание биологичеких и социальных моментов, изучать его динамику. В онтогенезе человека безусловно представлены оба типа психического развития, которые в филогенезе изолированы: биологическое и историческое (культурное) развитие; оба эти процесса имеют свои аналоги. “Врастание нормального ребенка в цивилизацию представляет обычно единый сплав с процессами его органического созревания. Оба плана развития – естественный и культурный – совпадают и сливаются один с другим. Оба ряда изменений взаимопроникают один в другой и образуют, в сущности, единый ряд социально-биологического формирования личности ребенка. Поскольку органическое развитие совершается в культурной среде, постольку оно превращается в исторически обусловленный биологический процесс. С другой стороны, культурное развитие приобретает совершенно своеобразный и ни с чем не сравнимый характер, поскольку оно совершается одновременно и слитно с органическим созреванием, поскольку носителем его является растущий, изменяющийся, созревающий организм ребенка”, – писал Л.С. Выготский. Созревание – процесс развития, заключающийся в предварительно запрограммированных изменениях роста в соответствии с генетическим планом. Идея созревания лежит в основе выделения в онтогенетическом развитии ребенка особых периодов повышенного реагирования – сензитивных периодов – периодов наибольшей чувствительности к определенного рода воздействиям. Так, например, сензитивный период развития речи – от года до 3 лет, и если этот этап упущен, компенсировать потери в дальнейшем, как показано выше, практически невозможно. Взрослые должны учитывать, что легче всего ребенок усвоит в конкретном возрасте: этические представления и нормы – в дошкольном, начала наук – в младшем школьном и т.д. Биологические и социальные факторы развития ребёнкаВВЕДЕНИЕ Всем известно, что детство является особенным и неповторимым периодом в жизни каждого. В детстве не только закладываются основы здоровья, но и формируется личность: её ценности, предпочтения, ориентиры. То, как проходит детство ребёнка, непосредственно отражается на успешности его будущей жизни. Ценным опытом этого периода является социальное развитие. Психологическая готовность малыша к школе во многом зависит от того, умеет ли он строить общение с другими детьми и взрослыми, правильно с ними сотрудничать. Немаловажно для дошкольника и то, как быстро он приобретает знания, соответствующие его возрасту. Всесторонне развитая гармоничная личность – вот та цель, тот желаемый результат, который с тех пор, как человечество стало задумываться над воспитанием подрастающего поколения, над своим будущим, выступал в качестве ведущей идеи, идеала, к которому стоило стремиться и ради которого стоило жить. Цель воспитания - это ожидаемый результат деятельности, направленной на формирование личности человека. Цель выступает мотивом такой деятельности. Цель – «воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути своей идеальной, нереальной целью воспитания. История развития общества, изучение закономерностей развития индивида показало, что в равной степени все стороны личности не могут быть развиты. Идеальная цель нужна, она является ориентиром на возможности человека и помогает сформулировать задачи воспитания в различных направлениях многогранной личности. Известно, что личностями не рождаются, а становятся. А на формирование полноценно развитой личности большое влияние оказывает общение с людьми. Именно поэтому формированию умения ребёнка находить контакт с другими людьми родителям следует уделять достаточно внимания. 1.1. Биологические факторы в развитии ребенка На развитие ребенка оказывают влияние различные факторы. Самым первым и значимым фактором до появления ребенка на свет является биологический фактор. Биологический фактор находит своё развитие во внутриутробном состоянии. Основополагающим показателем выступает биологическая наследственность. Биологическая наследственность включает в своё содержание общие показатели. Наследственность индивидуальна для каждого представителя человечества. Она позволяет отличать и различать у каждого представителя человечества не только внутренние, но и внешние характеристики. Наследственность - это то, что передается от родителей детям, что заложено в генах. Наследственная программа включает постоянную и переменную части. Постоянная часть обеспечивает рождение человека человеком, представителем человеческого рода. Переменная часть - это то, что роднит человека с его родителями. Это могут быть внешние признаки: телосложение, цвет глаз, кожи, волос, группа крови, предрасположенность к определенным заболеваниям, особенность нервной системы. Родители по наследству передают своему ребенку некие особенности и качества личности. Передача наследственных качеств формируют генетическую программу. Огромная значимость наследственности состоит в том, что она служит источником получения человеческого организма, нервную систему, мозг, Внешние факторы позволяют отличить одного человека от другого. Специфика нервной системы, передаваемая по наследству, развивает определенный тип нервной деятельности. Влияние наследственности насколько велика, что она способна формировать определенные способности в различных видах деятельности. Данная способность формируется на основе природных задатков. Исходя из данных физиологии и психологии, можно сделать вывод о том, что при рождении у ребенка приобретаются не способности, а всего лишь задатки к какой-либо деятельности. В современном мире на правильное развитие ребенка влияет не только наследственность, но и губительное влияние оказывает сама окружающая среда. Новорожденный несет в себе комплекс генов не только своих родителей, но и их отдаленных предков, то есть имеет свой, только ему присущий богатейший наследственный фонд или наследственно предопределенную биологическую программу, благодаря которой возникают и развиваются его индивидуальные качества. Эта программа закономерно и гармонично притворяется в жизнь, если, с одной стороны, в основе биологических процессов лежат достаточно качественные наследственные факторы, а с другой, внешняя среда обеспечивает растущий организм всем необходимым для реализации наследственного начала. Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются по наследству, наукой не выявлено, также особых генов одаренности, однако, каждый родившийся ребенок обладает громадным арсеналом задатков, раннее развитие и формирование которых зависит от социальной структуры общества, от условий воспитания и обучения, забот и усилий родителей и желания самого маленького человека. Черты биологического наследия дополняются врожденными потребностями человеческого существа, которые включают потребности в воздухе, пище, воде, активности, сне, безопасности и отсутствии боли, Если социальный опыт объясняет в основном сходные, общие черты, которыми обладает человек, то биологическая наследственность во многом объясняет индивидуальность личности, ее изначальное отличие от других членов общества. Вместе с тем групповые различия уже нельзя объяснять биологической наследственностью. Здесь речь идет об уникальном социальном опыте, об уникальной субкультуре. Следовательно, биологическая наследственность не может полностью создать личность, так как ни культура, ни социальный опыт не передаются с генами. К биологическим факторам относятся врожденные особенности человека. Это такие особенности, которые ребенок получает в процессе внутриутробного развития, обусловленные рядом внешних и внутренних причин. Мать – это первая земная вселенная ребенка, поэтому все, через что она проходит, испытывает и плод. Эмоции матери передаются ему, оказывая либо положительное, либо отрицательное влияние на его психику. Именно неправильное поведение матери, ее излишние эмоциональные реакции на стрессы, которыми насыщена наша тяжелая и напряженная жизнь, служат причиной огромного числа таких послеродовых осложнений, как неврозы, тревожные состояния, отставание в умственном развитии и многие другие патологические состояния. Однако следует особо подчеркнуть, что все трудности вполне преодолимы, если будущая мать осознает, что только она служит ребенку средством абсолютной защиты, неисчерпаемую энергию для которой дает ее любовь. Совсем немаловажная роль принадлежит и отцу. Отношение к жене, ее беременности и, конечно, к ожидаемому ребенку – один из главных факторов, формирующих у будущего ребенка ощущения счастья и силы, которые передаются ему через уверенную в себе и спокойную мать. После рождения ребенка процесс его развития характеризуется тремя последовательными этапами:впитывание информации,подражание и личный опыт. В период внутриутробного развития опыт и подражание отсутствуют. Что касается впитывания информации, то оно максимально и протекает на клеточном уровне. Ни в один из моментов своей дальнейшей жизни человек не развивается столь интенсивно, как в пренатальном периоде, начиная с клетки и превращаясь всего через несколько месяцев в совершенное существо, обладающее удивительными способностями и неугасимым стремлением к знанию. Новорожденный уже прожил девять месяцев, которые в значительной степени сформировали базу для его дальнейшего развития. Пренатальное развитие несет в своей основе мысль о необходимости предоставления эмбриону и затем плоду самых лучших материалов и условий. Это должно стать частью естественного процесса развития всего потенциала, всех способностей, изначально заложенных в яйцеклетке. Формирующееся человеческое существо не воспринимает этот мир напрямую. Однако оно непрерывно улавливает ощущения и чувства, которые вызывает у матери окружающий мир. Это существо регистрирует первые сведения, способные определенным образом окрашивать будущую личность, в тканях клеток, в органической памяти и на уровне зарождающейся психики. В современных условиях наряду с наследственностью отрицательно влияют на развитие ребенка внешние факторы — загрязнение атмосферы, воды, экологическое неблагополучие и др. Все больше рождается физически ослабленных детей, а также детей, имеющих нарушения в развитии: слепых и глухих или потерявших слух и зрение в раннем возрасте, слепоглухонемых, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и др. Для таких детей деятельность и общение, необходимые для их развития, значительно затруднены. Поэтому разрабатываются специальные методики, позволяющие их обучать, что дает возможность таким детям иногда достигать высокого уровня умственного развития. Занимаются с этими детьми специально подготовленные педагоги. Однако, как правило, у этих детей существуют большие проблемы общения со сверстниками, непохожими на них, со взрослыми людьми, что затрудняет их интеграцию в общество. Например, слепоглухота становится причиной отставания в развитии ребенка вследствие отсутствия его контакта с окружающей действительностью. Поэтому специальное обучение таких детей как раз и состоит в том, чтобы «открыть» ребенку каналы общения с внешним миром, используя для этого сохранившиеся виды чувствительности — осязание. 1.2 Социальные факторы в развитии ребенка В самые первые дни после рождения ребенок начинает активно познавать мир. Позже он учится наблюдает за поведением родителей, устанавливаются первые контакты с его окружением. Воспитание связано с субъективной деятельностью, с выработкой у человека определенного представления об окружающем его мире. Хотя воспитание учитывает влияние внешней среды, оно в основном олицетворяет усилия, которые осуществляют социальные институты. Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения традиций, культуры и правил, принятых в определенном обществе. Для осуществления данного процесса должны присутствовать определенные социальные факторы развития ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты окружающей среды. Кооперация всех факторов составляет особенности социального развития детей. Данные факторы можно подразделить на:

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвоение требований общества приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Именно в этом смысле мы говорим о необходимости повышения педагогической культуры родителей, о выполнении человеком гражданских обязанностей, о соблюдении правил межличностного общения. Иначе социализация означает процесс постоянного познания, закрепления и творческого освоения человеком правил и норм поведения, диктуемых ему обществом. Первые элементарные сведения человек получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения. В социологии обращено внимание на тот факт, что ценность семьи как социального института долгое время недостаточно учитывалась. Более того, ответственность за воспитание будущего гражданина в определенные периоды советской истории пытались снять с семьи, переложив на школу, трудовой коллектив, общественные организации. Принижение роли семьи принесло большие потери, в основном нравственного порядка, которые впоследствии обернулись крупными издержками в трудовой и общественно-политической жизни. Этапы социального развития ребёнка:

Эстафету социализации личности принимает школа. По мере взросления и подготовки к выполнению гражданского долга совокупность усваиваемых молодым человеком знаний усложняется. Однако не все они приобретают характер последовательности и завершенности. Так, в детстве ребенок получает первые представления о Родине, в общих чертах начинает формировать свое представление об обществе, в котором он живет, о принципах построения жизни. Мощным инструментом социализации личности выступают средства массовой информации — печать, радио, телевидение. Ими осуществляются интенсивная обработка общественного мнения, его формирование. При этом в одинаковой степени возможна реализация как созидательных, так и разрушительных задач. Социализация личности органично включает в себя передачу социального опыта человечества, поэтому преемственность, сохранение и усвоение традиций неотделимы от повседневной жизни людей. При их посредстве новые поколения приобщаются к решению экономических, социальных, политических и духовных проблем общества. Таким образом, социализация личности представляет, по сути, специфическую форму присвоения человеком тех гражданских отношений, которые существуют во всех сферах общественной жизни. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Личностное развитие человека происходит на протяжении всей жизни. Личность является одним из тех феноменов, которые редко истолковываются одинаково двумя разными авторами. Все определения личности так или иначе обусловливаются двумя противоположными взглядами на ее развитие. С точки зрения одних, каждая личность формируется и развивается в соответствии с ее врожденными качествами способностями, а социальное окружение при этом играет весьма незначительную роль. Представители другой точки зрения полностью отвергают врожденные внутренние черты и способности личности, считая, что личность – это некоторый продукт, полностью формируемый в ходе социального опыта. Очевидно, что это крайние точки зрения процесса формирования личности. Несмотря на многочисленные понятийные и другие различия, существующие между ними почти все психологические теории личности едины в одном: личностью, утверждается в них, человек не рождается, а становится в процессе своей жизни. Это фактически означает признание того, что личностные качества и свойства человека приобретаются не генетическим путем, а вследствие научения, то есть они формируются и развиваются. Формирование личности – это, как правило, начальный этап становления личностных свойств человека. Личностный рост обусловлен множеством внешних и внутренних факторов. Список используемой литературы 1. Интернет – ресурс, доступ: [http://lektsii.net/3-30994.html] 2. Интернет – ресурс, доступ: [http://razvitiedetei.info.ru] 3. Дубровина, И.В. Рабочая книга школьного психолога: учеб. пособие. /И.В. Дубровина. - М.: Просвещение, 1991. – 186 с. 4. Коломенский, Я.Л. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста / Я.Л. Коломенский. - М.: Просвещение, 1989. – 97 с. 5. Леонтьев , А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: учеб. пособие / А. Н. Леоньтев. – М.: Просвещение, 1977. – 298 с. Вопрос 9 Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребёнка.Биологические факторы включают в себя: - наследственные свойства - врожденные свойства организма Наследственность – свойство организма повторять в ряду поколений сходные типы обмена веществ и индивидуального развития в целом. Прежде всего, по наследству ребенок получает человеческие особенности строения нервной системы, головного мозга, органов чувств. Физические признаки, общие для всех людей, среди которых важнейшее значение имеют прямолинейная походка, рука, как орган познания и воздействия на окружающий мир относятся к фенотипу как совокупности всех признаков и свойств индивида, развившихся в онтогенезе в ходе взаимодействия генотипа с внешней средой. Наследуют дети биологические, инстинктивные потребности (потребности в пище, тепле и пр.), особенности типа ВНД. Наряду с наследственностью к биологическому фактору относится врожденность. Не все, с чем рождается ребенок, является наследственным. Отдельные врожденные особенности его, отдельные признаки объясняются условиями внутриутробной жизни младенца (здоровьем матери, влиянием лекарственных средств, алкоголя, курения и др.). Прирожденные психофизиологические и анатомические особенности нервной системы, органов чувств, головного мозга принято называть задатками, на основе которых формируются, развиваются человеческие свойства и способности, в том числе интеллектуальные. Итак, биологический фактор имеет важное значение, он определяет рождение ребенка с присущими ему человеческими особенностями строения и деятельности различных органов и систем, возможность его стать личностью. Хотя при рождении люди имеют биологически обусловленные различия, однако каждый нормальный ребенок может обучиться всему, во что вовлекает его социальная программа. Природные особенности человека не предопределяют сами по себе развитие психики ребенка. Биологические особенности составляют природную основу человека. Сущностью же его являются социально значимые качества. Социальные факторы включают в себя: - социальная среда; - воспитание, обучение; - социализация. Социальная среда – окружающая человека общественная ситуация, материальные, духовные условия его существования. Среду подразделяют на макро- и микросреду. Микросреда – это ближайшее окружение (семья, школа, сверстники). Макросреда предполагает идеи, ценности, установки, общественный строй. Определенное влияние на развитие психики ребенка оказывает природная среда, физический мир: воздух, вода, солнце, особенности климата, растительности. Природная среда важна, но она не определяет развитие, ее влияние косвенное, опосредствованное (через среду социальную, через трудовую деятельность взрослых людей). Основной толчок психическому развитию ребенка дает его жизнь в обществе людей. Вне общения с другими людьми нет развития психики ребенка. Воспитание и обучение – можно рассматривать как целенаправленный процесс, когда ребенок усваивает нормы и правила общества через влияние социальных институтов и как спонтанный процесс, когда ребенок усваивает, путем непосредственного наблюдение за межличностными отношениями окружающих, особенностями их поведения, нормы и стереотипы общества. Воспитание и обучение неотделимы от понятия «социализация». Социализация – процесс, благодаря которому человек становится членом социальной группы, семьи, общества и т.д. Она включает усвоение всех установок, мнений, обычаев, жизненных ценностей, ролей и ожиданий конкретной социальной группы. Выделяют следующие стадии социализации: 1) Первичная социализация, или стадия адаптации (от рождения до подросткового возраста ребенок усваивает социальный опыт некритически, адаптируется, приспосабливается, подражает). 2) Стадия индивидуализации (появляется желание выделить себя среди других, критическое отношение к общественным нормам поведения). В подростковом возрасте стадия индивидуализации, самоопределения «мир и я» характеризуется как промежуточная социализация, т.к. все ещё не устойчиво в мировоззрении и характере ребенка. 3) Стадия интеграции (появляется желание найти свое место в обществе). Интеграция проходит благополучно, если свойства человека принимаются группой, обществом. В противном случае возможны следующие исходы: · сохранение своей непохожести и появление агрессивных взаимоотношений с людьми и обществом; · изменение себя, «стать как все»; · конформизм, внешнее соглашательство, адаптация. 4) Трудовая стадия социализации охватывает весь период зрелости человека, весь период его деятельности, когда человек не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его за счет активного воздействия на среду через свою деятельность. 5) Послетрудовая стадия социализации рассматривает пожилой возраст как возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство социального опыта, в процесс передачи его новым поколениям. Встает вопрос о соотношении биологического и социального в развитии. Спор психологов о том, что же предопределяет процесс детского развития – наследственность или окружающая среда – привел к теории конвергенции этих двух факторов. Её основоположник В. Штерн. Он считал, что оба фактора в равной мере значимы для психического развития ребенка. По Штерну, психическое развитие – это результат конвергенции внутренних задатков с внешними условиями жизни. Современные представления о соотношении биологического и социального, принятые в отечественной психологии, в основном, базируются на положениях Л.С. Выготского. Выготский подчеркивал единство наследственных и социальных моментов в процессе развития. Наследственность присутствует в развитии всех психических функций ребенка, но имеет разный удельный вес. Элементарные функции (начиная с ощущений и восприятия) обусловлены наследственно больше, чем высшие (произвольная память, логическое мышление, речь). Высшие функции – продукт культурно-исторического развития, и наследственные задатки здесь играют роль предпосылок, определяющих психическое развитие. С другой стороны, среда всегда «участвует» в развитии.

Роль биологических и социальных факторов в развитии ребенкаВ развитие человека, превращении индивида в личность выделяют три фактора: развитие человека происходит под влиянием наследственности, среды и воспитания. Их можно объединить в две большие группы - биологические и социальные факторы развития. Если исключить крайние точки зрения, когда приоритет отдается лишь одному из факторов, то, как определить соотношение факторов: под влиянием каких из них в большей мере происходит развитие. Рассмотрим каждый фактор в отдельности. Наследственность - это то, что передается от родителей детям, что заложено в генах. Наследственная программа включает постоянную и переменную части. Постоянная часть обеспечивает рождение человека человеком, представителем человеческого рода. Переменная часть - это то, что роднит человека с его родителями. Это могут быть внешние признаки: телосложение, цвет глаз, кожи, волос, группа крови, предрасположенность к определенным заболеваниям, особенность нервной системы. Но предметом разных точек зрения является вопрос о наследовании моральных, интеллектуальных качеств, специальных способностей (способности к какой-то деятельности). Передаются ли способности или задатки? Большинство зарубежных ученых (М. Монтессори, Э. Фромм, К. Лоренц и др.) убеждены, что не только интеллектуальные, но и моральные качества передаются по наследству. Отечественные ученые долгие годы придерживались противоположной точки зрения: признавали только биологическое наследование, а все остальные категории - мораль, интеллект - считали приобретаемыми в процессе социализации. Однако следует различать врожденное наследование и генетическое. Небольшие отклонения в особенностях развития зародыша могут изменить и направление, и качество развития. Отмечено, что воздействовать можно не только на здоровье будущего младенца, но и на его эмоциональную сферу, а через нее -на эстетическое и интеллектуальное развитие. Это влияние проявляется через образ жизни матери, ее эмоциональное состояние, общение с плодом, стала разрабатываться педагогическая стратегия. Будущей матери рекомендуется чаще переживать положительные чувства, слушать музыку, читать стихи. Очень полезно беседовать с еще не родившимся малышом. В этом случае ребенок рождается с врожденными качествами. Но ни генетическое, ни врожденное не следует считать неизменным. В процессе жизни возможны изменения врожденных и наследственных приобретений. На развитие ребенка влияет не только наследственность, но и среда. Понятие «среда» может рассматриваться в широком и узком смысле. Среда в широком смысле - это климатические, природные условия, в которых растет ребенок. Это и общественное устройство государства, и условия, которые оно создает для развития детей, а также культура и быт, традиции, обычаи народа. Среда в таком ее понимании влияет на успешность и направленность социализации. Но существует и узкий подход к пониманию среды и ее влиянию на становление личности человека. Согласно такому подходу среда - это непосредственное предметное окружение. Внимание! Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы. С момента рождения ребенка его окружает множество предметов. Предметы помогают ему познавать социальный мир и развиваться. В современной педагогике существует понятие «развивающая среда» (В.А.Петровский). Под развивающей средой понимается не только предметное наполнение. Она должна быть особым образом выстроена, чтобы наиболее эффективно влиять на ребенка. Среда как фактор развития личности имеет существенное значение: она предоставляет ребенку возможность видеть социальные явления с разных сторон. Изолировать ребенка от среды нельзя. Всякое стремление взрослых «посадить ребенка под колпак», оградить от социальной среды, как бы оно ни проявлялось (ограничение общения с посторонними людьми, сужение объектов познания и др.), чревато задержкой в социальном развитии. Влияние среды на формирование личности постоянно на протяжении всей жизни человека. Разница лишь в степени восприятия этого влияния. С годами человек овладевает умением фильтровать его, интуитивно поддаваться одним воздействиям и уклоняться от других влияний. Для маленького ребенка таким фильтром до определенного возраста служит взрослый. Третий фактор, влияющий на становление личности, - это воспитание. В отличие от первых двух факторов оно всегда носит целенаправленный, осознаваемый (хотя бы со стороны воспитывающего) характер. Второй особенностью воспитания как фактора развития личности является то, что оно всегда соответствует социально-культурным ценностям народа, общества, в котором происходит развитие. Это значит, что когда речь идет о воспитании, то всегда имеются в виду положительные воздействия. Наследственность, среда, воспитание - эти факторы при всей их значимости и необходимости все же не обеспечивают полноценного развития ребенка. Потому, что все они предполагают воздействия, не зависящие от самого ребенка: он никак не влияет на то, что будет заложено в его генах, не может изменить среду, не определяет цели и задачи собственного воспитания. Но природа так «задумала» человека, что он обладает удивительной особенностью - активностью. Уже изначально, даже еще в утробе матери, ребенок активно реагирует на влияние каждого из вышеназванных факторов. Активность проявляется в движениях (двигательная активность). Активность проявляется в познании мира. Человека ничему нельзя научить до тех пор, пока он сам не станет учиться. Познавательная активность изначально также носит жизнеобеспечивающий характер, поскольку способствует ориентации ребенка в новом для него мире. Эмоциональная активность - важная грань активности личности. Он откликается на воздействия, эмоциональной активностью дает знать окружающим о своем состоянии. Именно активность позволяет малышу овладевать способами действия с предметами. Таким образом, активность как свойство живого организма выступает в качестве необходимого условия и предпосылки развития. У человека активность облекается в социальные формы - разные виды деятельности: игру, труд, учение. Каждый из видов деятельности направлен на удовлетворение каких-то потребностей: игра - на удовлетворение потребности проявить активность в той сфере, в которой невозможно реальное действие; труд - на удовлетворение потребности в получении реального результата, в самоутверждении, учение - на удовлетворение потребности в познании и т.д. Активность является стимулом к деятельности. Но если деятельность не организуется, если не обеспечивается ее развитие, то активность все равно «ищет выход» и может принимать нежелательные формы (баловство, агрессивность и др.). Я рассмотрела разные факторы, обеспечивающие развитие ребенка как человеческого существа, «механизм» которого приводит в действие взрослый человек. Без взрослого человека (близкого и далекого) ребенок не может выжить как живой организм и не может развиться в социальную личность. Как известно выполняет в становлении между ребенком личности ребенка две основные функции: он сам служит носителем ценностей и человеческого опыта и может быть «использован» как образец для подражания; является организатором процесса воспитания и обучения. От того, какой взрослый находится рядом с ребенком, «кто вводит его в жизнь» (В. А. Сухомлинский), многое зависит. Если с малых лет ребенка окружают добрые, ласковые, сдержанные люди, если они умеют уважительно общаться друг с другом, если они трудолюбивы и веселы, его социальный опыт наполняется именно такими образцами человеческого взаимодействия. Если ребенок живет в обстановке нервозности, недоброжелательности, грубости, то соответствующий социальный опыт он и приобретает. Первая функция - взрослый - носитель ценностей - может реализоваться и целенаправленно. Это происходит в тех случаях, когда родители, воспитатели преднамеренно демонстрируют ребенку свои оценки, отношение, поступки, делая себя образцом для подражания, своеобразным «наглядным пособием». Такая демонстрация требует большого такта, чувства меры, особенно когда дело касается моральных явлений. С точки зрения педагогики и психологии эта первая функция чрезвычайно значима для развивающейся личности. В основе механизма воздействия на ребенка лежит такая особенность детства, как подражание и потребность приобщиться к миру взрослых людей. Ведущий метод , способствующий реализации данной функции в целенаправленной форме, для ребенка - наблюдение, а для взрослого -организация совместной деятельности, педагогические ситуации, показ. При стихийной форме передачи социального опыта в первой функции для ребенка остается значимым наблюдение, а для взрослого - иллюстрация своего внутреннего социально-нравственного мира. Воспитатель обязан помнить, что он постоянно наблюдаем ребенком, что ребенок всегда готов к подражанию и поэтому так велика ответственность взрослого перед ребенком за то, что он может наблюдать и перенимать. Вторая функция взрослого в формировании личности ребенка - взрослый является организатором процесса передачи социального опыта. И эта функция реализуется как целенаправленно, так и стихийно. Целенаправленно реализует эту функцию педагог, осуществляя свою профессиональную деятельность. Чем выше квалификация педагога, чем глубже он овладел своей профессией, тем большую помощь он окажет ребенку в его развитии. Родители тоже могут целенаправленно организовывать процесс воспитания и обучения своих детей, тем самым обогащая и совершенствуя социальный опыт ребенка. Это возможно в том случае, когда родители задумываются над тем, что и как они хотят воспитать в своем ребенке, осознанно изучают психолого-педагогическую литературу, консультируются со специалистами. Правда, к сожалению, чаще всего родители предпринимают такие шаги при обнаружении каких-либо отклонений в развитии ребенка, а при ровном, спокойном протекании процесса развития ребенка, они считают этот процесс само собой разумеющимся делом и более склонны к стихийной форме организации помощи детям в их социализации. Однако стихийная форма организации процесса передачи социального опыта лишь тогда успешна, когда воспитатель прибегает к ней в случае потребности в педагогической импровизации, быстром решении непредвиденной ситуации и др. Стихийной эту форму можно назвать лишь условно, так как любая педагогическая импровизация возможна лишь тогда, когда педагог владеет профессиональным мастерством - именно оно «подсказывает» правильный выход из нестандартной ситуации. В роли организатора процесса воспитания и обучения ребенка взрослый тоже может выступать по-разному. Все зависит от его компетентности и личностных качеств. Но без обучения взрослым ребенок не может овладеть способами жизнедеятельности. Взрослый делает для ребенка процесс освоения мира более экономным, освобождая ему время для собственного творчества и в конечном итоге - для прогресса человечества. Что было бы, если бы каждому поколению приходилось все создавать заново, снова открывать законы природы, если бы люди были лишены величайшей способности передавать от поколения к поколению накопленный опыт?

Поможем написать любую работу на аналогичную тему Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость

3 Взаимодействие биологии и окружающей среды | Преобразование рабочей силы для детей от рождения до 8 лет: объединяющий фондБлэр К., Д. А. Грейнджер, К. Т. Кивлиган, Р. Миллс-Кунсе, М. Уиллоуби, М. Т. Гринберг, Л. К. Хибель и К. К. Фортунато. 2008. Вклад матери и ребенка в реакцию кортизола на эмоциональное возбуждение у маленьких детей из малообеспеченных сельских общин. Психология развития 44 (4): 1095-1109. Блэр, К., К. С. Рэйвер, Д. Грейнджер, Р. Миллс-Кунсе и Л. Хибель. 2011. Аллостаз и аллостатическая нагрузка в условиях бедности в раннем детстве. Развитие и психопатология 23 (3): 845-857. Блейкмор, С. Дж. 2010. Развивающийся социальный мозг: значение для образования. Нейрон 65 (6): 744-747. ———. 2012. Развитие социального мозга в подростковом возрасте. Журнал Королевского медицинского общества 105 (3): 111-116. Блум, Ф.Э., К. А. Нельсон и А. Лазерсон. 2001. Мозг, разум и поведение . 3-е изд. Нью-Йорк: Издательство Worth. Borghol, N., M. Suderman, W. McArdle, A. Racine, M. Hallett, M. Pembrey, C. Hertzman, C. Power, and M. Szyf. 2012. Связь с ранним социально-экономическим положением в метилировании ДНК взрослых. Международный журнал эпидемиологии 41 (1): 62-74. Бойс, В. Т. и Б. Дж. Эллис. 2005. Биологическая чувствительность к контексту: I. Эволюционно-эволюционная теория происхождения и функций стресс-реактивности. Развитие и психопатология 17 (2): 271-301. Бойс, В. Т. и М. С. Кобор. 2015. Развитие и эпигеном: «синапс» взаимодействия генов и окружающей среды. Наука о развитии 18 (1): 1-23. Бойс, В. Т., М. Чесни, А. Алкон, Дж. М. Чанн, С. Адамс, Б. Честерман, Ф. Коэн, П. Кайзер, С. Фолкман и Д. Вара. 1995. Психобиологическая реактивность на стресс и детские респираторные заболевания: результаты двух проспективных исследований. Психосоматическая медицина 57 (5): 411-422. Бойс, В. Т., П. О’Нил-Вагнер, К. С. Прайс, М. Хейнс и С. Дж. Суоми. 1998. Стресс скученности и сильные травмы у макак-резусов с подавленным поведением. Психология здоровья 17 (3): 285-289. Бойс, В. Т., М. Б. Соколовски и Г. Э. Робинсон. 2012. К новой биологии социальных невзгод. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109 (Suppl. 2): 17143-17148. Брюс Дж., М. Р. Гуннар, К.Ч. Груш и П. А. Фишер. 2013. Ранняя неотложная помощь, стресс-нейробиология и профилактика: извлеченные уроки. Prevention Science 14 (3): 247-256. Бернс, Дж. Г., Н. Светек, Л. Роу, Ф. Мери, М. Дж. Долан, В. Т. Бойс и М. Б. Соколовски. 2012. Взаимодействие генов и окружающей среды у drosophila melanogaster : Хроническое голодание в раннем возрасте влияет на исследовательские и фитнес-качества взрослых. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109 (Suppl.2): 17239-17244. Карлсон М. и Ф. Эрлз. 1997. Психологические и нейроэндокринологические последствия ранней социальной депривации у детей в специализированных учреждениях в Румынии. Анналы Нью-Йоркской академии наук 807: 419-428. Каспи, А., Дж. Макклей, Т. Э. Моффит, Дж. Милль, Дж. Мартин, И. В. Крейг, А. Тейлор и Р. Поултон. 2002. Роль генотипа в цикле насилия в отношении детей, подвергшихся жестокому обращению. Наука 297 (5582): 851-854. Каспи, А., К. Сагден, Т. Е. Моффит, А. Тейлор, И. В. Крейг, Х. Харрингтон, Дж. Макклей, Дж. Милл, Дж. Мартин, А. Брейтуэйт и Р. Поултон. 2003. Влияние жизненного стресса на депрессию: смягчение полиморфизмом гена 5-HTT. Наука 301 (5631): 386-389. Cicchetti, D., and F.A. Rogosch. 2001. Разнообразные модели нейроэндокринной активности у детей, подвергшихся жестокому обращению. Развитие и психопатология 13 (3): 677-693. .Социальное развитие детей | SCANСпросите любого родителя о развитии своего ребенка, и он часто будет говорить о развитии речи и языка, крупной моторике или даже физическом росте. Но социальное развитие ребенка - его способность взаимодействовать с другими детьми и взрослыми - является важной частью головоломки развития. Что такое социальное развитие? Почему социальное развитие так важно? Развивать языковые навыки. Способность общаться с другими детьми открывает больше возможностей для тренировки и изучения речи и языковых навыков. Это положительный цикл, потому что по мере развития коммуникативных навыков ребенок лучше реагирует на окружающих людей. Повышайте самооценку. Другие дети подарили ребенку одни из самых захватывающих и забавных событий. Когда маленький ребенок не может найти друзей, это может расстраивать или даже болезненно.Здоровый круг друзей усиливает комфорт ребенка за счет его индивидуальности. Повысьте навыки обучения. Помимо влияния социального развития на общие коммуникативные навыки, многие исследователи считают, что наличие здоровых отношений со сверстниками (начиная с дошкольного возраста) позволяет адаптироваться к различным школьным условиям и задачам. Исследования показывают, что дети, которым трудно ладить с одноклассниками еще в дошкольном возрасте, с большей вероятностью испытают позднее академические трудности. Разрешение конфликтов. Более высокая самооценка и лучшие языковые навыки могут в конечном итоге привести к лучшей способности разрешать разногласия со сверстниками. Установите позитивный настрой. Позитивный настрой в конечном итоге ведет к лучшим отношениям с другими и более высокому уровню уверенности в себе. Как родители могут повлиять на социальное развитие? Поскольку о социальном развитии говорят не так много, как о некоторых других показателях развития, родителям может быть трудно понять процесс И оценить, как их ребенок развивается в этой области. В каждом возрасте есть несколько основных этапов развития, а также несколько полезных советов, которые родители могут использовать, чтобы поддержать своего ребенка. Младенцы и дети ясельного возраста: В течение первых двух лет жизни происходит быстрое развитие. Вы можете ожидать, что ваш ребенок: Как родитель вы можете: Дошкольники: К этому возрасту в самые ранние годы (в основном благодаря взаимодействию родителей и других семей) заложена почва для разветвления ребенка.В начале дошкольного образования ваш ребенок может: Как родитель вы можете: Школьники: К пяти годам и старше социальное развитие ребенка выходит на новый уровень.Это момент, когда большинство детей будут проводить больше часов в день с другими детьми, чем со своими родителями. Для них нормально: Как родитель вы можете: Социальное развитие вашего ребенка - сложная проблема, которая постоянно меняется.Но хорошая новость в том, что родители могут иметь большое влияние на его прогресс. Моделируя здоровые отношения и оставаясь на связи со своим ребенком, вы можете помочь ему относиться к окружающим людям положительно и положительно. Поощряя их взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, вы настраиваете их на то, чтобы пользоваться преимуществами социального здоровья - от хорошей самооценки до сильных коммуникативных навыков и способности доверять окружающим и общаться с ними. .Почему важна роль семьи в развитии ребенка? Последнее обновление Люди - социальные животные, и поэтому социальная структура играет важную роль в их развитии. Первое социальное взаимодействие, которое происходит в жизни ребенка, происходит только с его семьей, или его ближайшие родственники - первая социальная группа, с которой ребенок может взаимодействовать. Итак, какую роль в развитии ребенка играет семья? Давайте взглянем. Как семья влияет на развитие ребенка?Члены семьи - это первые несколько человек, с которыми взаимодействует ребенок, и поэтому роль семьи в социализации ребенка не может быть подорвана. Именно благодаря этим взаимодействиям ребенок может лучше понимать себя и окружающих его людей. То, как ребенка любят, заботятся и лелеют дома, дает ему возможность лучше развиваться в своей жизни. Влияние семьи на развитие ребенка подобно фундаменту, который может помочь в формировании будущего ребенка.Вот несколько способов, которыми семья может повлиять на развитие ребенка: 1. ЗначенияРебенок подобен губке и впитывает все, что может заметить или наблюдать. Это возлагает большую ответственность на родителей, потому что в конечном итоге ребенок может учиться у родителей. Следовательно, если вы уважаете определенную часть общества или отдаете больше предпочтения некоторым людям, ваш ребенок может формировать свое мнение аналогичным образом. Если вы ведете себя с кем-то неуважительно, ваш ребенок тоже может это заметить.Лучший способ научить ребенка - это подавать пример, а не проповедь - это то, чему вы, возможно, будете практиковать, ваш ребенок с большей вероятностью последует. Кроме того, будет хорошей идеей начать прививать хорошие ценности только с младшего возраста. Многие считают, что младший ребенок может быть не в состоянии оценить или понять важность усвоения хороших ценностей, но это может быть неправдой. Дети понимают лучше, когда вы заставляете их понимать последствия своих действий. Помогите им узнать, что может случиться, если они будут поступать определенным образом, и наоборот.Поэтому для семьи очень важно прививать ребенку хорошие ценности. 2. Социализация и социальное развитиеСемья - это первая социальная группа вашего ребенка. Это означает, что чему бы ни учился ваш ребенок, он может учиться, наблюдая за членами семьи. Замечено, что счастливые семьи или семьи, которые относятся друг к другу с любовью и уважением, помогают создать позитивный взгляд на семью со своим ребенком или поделиться положительным примером социального взаимодействия.Если ваша семья проводит время за совместным обедом, вместе смотрит телевизор или занимается другими подобными вещами вместе, это может способствовать здоровому социальному развитию. Кроме того, ваше взаимодействие с ребенком помогает ему узнавать о взаимодействии с другими людьми. Это способ взаимодействия семьи с ребенком, который может помочь ребенку лучше понять отношения. Он может научиться чувствовать себя комфортно, заводить друзей или доверять людям только из своей семьи. Отношения очень важны для выживания человека, и ваш ребенок может научиться устанавливать и поддерживать отношения со своей семьей.Основы хороших социальных навыков закладываются дома, что может помочь вашему ребенку улучшить социальные навыки и помочь ему лучше общаться по мере роста. 3. Развитие навыковДля ребенка очень важно овладеть различными навыками развития, такими как моторика, когнитивные навыки, эмоциональные навыки и языковые навыки, для его оптимального роста и развития. Чтобы помочь ребенку отточить свои моторные навыки, вы должны вовлечь его в различные виды физической активности, которые могут помочь ему улучшить свои моторные навыки.То, что может казаться обычным или естественным для вас, взрослого, может оказаться задачей для вашего малыша. Чтобы улучшить его моторику, помогите вашему ребенку научиться сидеть, ходить, ползать, бегать и выполнять другие подобные физические упражнения. Чтобы помочь вашему ребенку овладеть языком, важно, чтобы вы разговаривали, читали, пели или занимались другими подобными видами деятельности, предполагающими использование языка. Было замечено, что родители или члены семьи, которые проводят больше времени за разговорами с младшими детьми, лучше владеют языком.Для ребенка очень важно овладеть различными эмоциональными навыками, и семья играет в этом важную роль. Именно в семье ребенок узнает о различных эмоциях, таких как любовь, сострадание, сочувствие и т. Д. При отсутствии надлежащих эмоциональных навыков ваш ребенок может быть не в состоянии лучше эмоционально выражать себя, что может привести к принятию деструктивных решений в дальнейшей жизни. . 4. БезопасностьРебенок понимает безопасность своей семьи, потому что только семья заботится обо всех его основных потребностях, таких как еда, одежда и кров.Помимо заботы об этих основных потребностях выживания ребенка, семья обеспечивает ребенку эмоциональную безопасность, которую он может не найти больше нигде. Это связано с тем, что, когда ваш ребенок находится на улице, от него могут потребовать определенного поведения или социального поведения, поскольку от него могут ожидать, что он будет вести себя в соответствии с социальными нормами. Однако дома он может открыто высказываться и. таким образом. становится важным, чтобы дома была создана безопасная и безопасная среда, в которой ребенок мог бы свободно выражать свои мысли. Ребенок, который чувствует себя защищенным и защищенным, может расти и развиваться лучше, чем ребенок, который может жить в небезопасной среде, где он может бояться свободно выражать свои мысли.Безопасность имеет первостепенное значение для ребенка, и она может помочь вашему ребенку вырасти эмоционально, физически и умственно. Воспитание ребенка - это не прогулка с тортом, и со стороны родителей требуются большие усилия. Тем не менее, видеть, как ваш ребенок становится ответственным и заботливым человеком, - очень полезный опыт. Важно не только привить ребенку хорошие ценности и привычки, но также важно создать благоприятную и безопасную среду, чтобы ваш ребенок мог следовать тому, чему вы его научили.Кроме того, совершенство не всегда возможно, и в совершении ошибок нет вреда, и то же самое касается воспитания детей. Родители - люди, и они могут ошибаться, но важнее зарегистрировать ошибку и исправить ее. Не будьте слишком суровы к себе или своему ребенку. Семья - это первый источник обучения для ребенка, поэтому он должен быть хорошим. Никто не идеален, но вы, безусловно, можете стремиться делать правильные вещи, чтобы это могло помочь в оптимальном росте и развитии вашего ребенка. Также прочтите: Факторы, влияющие на рост и развитие ребенка .Развитие речи и грамотность: влияющие факторыЯнварь 2010, 2 -е изд. Введение Научиться говорить - одно из самых заметных и важных достижений раннего детства. За несколько месяцев и без явного обучения малыши переходят от нерешительных отдельных слов к плавным предложениям и от небольшого словарного запаса к тому, который увеличивается на шесть новых слов в день. Новые языковые инструменты означают новые возможности для социального понимания, познания мира и обмена опытом, удовольствиями и потребностями. Тема Сущность языковых знаний Развитие речи становится еще более впечатляющим, если учесть характер изучаемого. Может показаться, что детям просто нужно запомнить то, что они слышат, и повторить это позже. Но, как много лет назад заметил Хомский 1 , если бы это было сутью изучения языка, мы не были бы успешными коммуникаторами. Вербальное общение требует продуктивности, т.е.способность создавать бесконечное количество высказываний, которых мы никогда раньше не слышали. Эта бесконечная новизна требует, чтобы некоторые аспекты знания языка были абстрактными. В конечном счете, «правила» для объединения слов не могут быть правилами для определенных слов, но должны быть правилами для классов слов, таких как существительные, глаголы или предлоги. Как только эти абстрактные схемы станут доступны, говорящий может заполнить «места» в предложении словами, которые лучше всего передают идею момента. Ключевой момент Хомского заключался в том, что, поскольку абстракции невозможно пережить напрямую, они должны возникать в результате собственной умственной деятельности ребенка, когда он слушает речь. Проблемы и контекст Дебаты Природа умственной деятельности, лежащей в основе изучения языка, широко обсуждается среди детских языковых экспертов. Одна группа теоретиков утверждает, что языковой ввод просто запускает грамматические знания, которые уже доступны генетически. 2 Оппозиция утверждает, что грамматические знания являются результатом того, как человеческий разум анализирует и организует информацию, а не являются врожденными. 3 Эти дебаты отражают фундаментально разные взгляды на человеческое развитие и вряд ли будут разрешены.Однако есть по крайней мере две области, в которых существует существенный консенсус, которым могут руководствоваться преподаватели и политики: (а) предсказуемость курса изучения языка; и (б) его многоопределенный характер. Результаты исследований Предсказуемые языковые последовательности В общих чертах наблюдаемые «факты» языкового развития не оспариваются. Большинство детей начинают говорить на втором году жизни, и к двум годам они, вероятно, будут знать не менее 50 слов и будут соединять их в короткие фразы. 4 Когда словарный запас достигает примерно 200 слов, скорость изучения слов резко возрастает, и такие грамматические функциональные слова, как артикли и предлоги, начинают появляться с некоторой согласованностью. 5 В дошкольном возрасте схемы предложений становятся все более сложными, а словарный запас расширяется за счет включения терминов, выражающих понятия размера, местоположения, количества и времени. 6 К четырем-шести годам или около того большинство детей усваивают основную грамматику предложения. 7 С этого момента дети учатся использовать язык более эффективно и действеннее. Они также учатся создавать и поддерживать более крупные языковые единицы, такие как беседа или повествование. 8 Хотя есть индивидуальные различия в скорости развития, последовательность появления различных форм очень предсказуема как внутри, так и между стадиями. 9 Определяющие факторы Существует также значительное согласие с тем, что ход языкового развития отражает взаимодействие факторов, по крайней мере, в пяти областях: социальной, перцептивной, когнитивной, концептуальной и лингвистической.Теоретики различаются акцентами и степенью детерминированности данной области, но большинство согласятся, что каждая из них актуальна. Существует большое количество исследований, подтверждающих мнение о том, что на изучение языка влияют многие аспекты человеческого опыта и способностей. Я упомяну по два открытия в каждой области, которые отражают суть имеющихся свидетельств. Социальные сети

Восприятие

Когнитивные процессы

Концептуальный

Лингвистический

Выводы Природа и воспитание Это лишь некоторые из результатов, которые вместе взятые убедительно говорят об интерактивном характере развития. Дети приходят к задаче изучения языка с помощью механизмов восприятия, которые функционируют определенным образом, с ограниченными возможностями внимания и памяти.Эти когнитивные системы будут, по крайней мере, влиять на то, что замечается при вводе языка, и вполне могут играть центральную роль в процессе обучения. Точно так же предыдущий опыт детей с материальным и социальным миром обеспечивает раннюю основу для интерпретации языка, который они слышат. Позже они также будут использовать языковые подсказки. Однако процесс овладения языком не происходит исключительно изнутри. Структура изучаемого языка и частота, с которой слышны различные формы, также будут иметь значение.Несмотря на теоретические дебаты, кажется очевидным, что языковые навыки отражают знания и способности практически во всех областях и не должны рассматриваться изолированно. Последствия для образования и политики Педагоги и политики часто игнорируют дошкольников, чей язык, кажется, отстает от развития в других областях, утверждая, что такие дети «немного опаздывают» в разговоре. Данные исследования показывают, что овладение языком следует рассматривать как важный барометр успеха в сложных интегративных задачах.Как мы только что видели, всякий раз, когда язык «терпит неудачу», вовлекаются и другие области - либо причины, либо следствия. Действительно, крупные эпидемиологические исследования в настоящее время продемонстрировали, что дети, у которых в возрасте четырех лет диагностированы определенные языковые расстройства (то есть задержка в овладении языком без сенсомоторных нарушений , аффективного расстройства или отсталости), имеют высокий риск академической неуспеваемости и проблем с психическим здоровьем. в молодую взрослую жизнь. 20,21 К счастью, данные исследования также показывают, что можно ускорить изучение языка. 22 Несмотря на то, что ребенок должен быть тем, кто создает абстрактные шаблоны из языковых данных, мы можем облегчить это обучение (а) путем представления языковых примеров, которые соответствуют перцептивным, социальным и когнитивным ресурсам ребенка; и (б) путем выбора целей обучения, которые согласуются с общим ходом развития. Ссылки

Три принципа развития детей младшего возраста для улучшения результатов ребенкаОсновные принципы развития могут помочь нам изменить политику и практикуПоследние достижения в области науки о развитии мозга предоставляют нам беспрецедентную возможность решить некоторые из самых сложных проблем общества, от увеличения неравенства в успеваемости и экономической производительности до дорогостоящих проблем со здоровьем на протяжении всей жизни. Понимание того, как опыт, полученный детьми с рождения, даже до рождения, влияет на результаты на протяжении всей жизни - в сочетании с новыми знаниями об основных способностях, которые необходимы взрослым для процветания в качестве родителей и на рабочем месте - обеспечивает прочную основу, на которой политики и общественные лидеры могут разработать общие и более эффективная повестка дня. Наука о развитии ребенка и основные способности взрослых указывают на набор «принципов проектирования», которые политики и практики во многих различных секторах могут использовать для улучшения результатов для детей и семей. То есть для максимальной эффективности политики и услуги должны:

Эти три принципа могут служить руководством для лиц, принимающих решения, при выборе политических альтернатив, разработке новых подходов и изменении существующей практики таким образом, чтобы наилучшим образом поддержать формирование здорового мозга и тела. Они указывают на ряд ключевых вопросов: Какие текущие политики, системы или практики делают для реализации каждого принципа? Что можно сделать, чтобы лучше их решить? Какие препятствия мешают решать их более эффективно? Более того, эти принципы проектирования, основанные на науке, могут побудить политиков задуматься на всех уровнях о силах, которые могут привести к лучшим результатам для детей.На индивидуальном уровне политика может быть направлена на развитие навыков как у детей, так и у взрослых; на уровне социальных служб они могут сосредоточиться на важнейшем месте взаимоотношений в содействии здоровому развитию, поддерживающему родительскому воспитанию и экономической производительности; а на системном или социальном уровне в политике может уделяться особое внимание сокращению источников стресса, которые создают проблемы на всю жизнь для детей и чрезвычайно затрудняют взрослым жизнь в качестве родителей и кормильцев. Наука, лежащая в основе принциповУченые обнаружили, что опыт, полученный детьми в раннем возрасте, и среда, в которой они находятся, не только формируют архитектуру их мозга, но также влияют на то, как и когда выражаются инструкции развития, содержащиеся в их генах.Это то, как среда взаимоотношений маленьких детей со взрослыми опекунами, а также раннее питание, физическая, химическая и искусственная среда - все «проникает под кожу» и влияет на обучение, поведение и физическое и психическое здоровье на протяжении всей жизни. лучше или хуже. Начиная с рождения и продолжаясь на протяжении всей жизни, на нашу способность процветать влияют наши постоянные отношения и опыт, а также степень их здоровья, поддержки и отзывчивости. Биология активации стресса также объясняет , почему значительные лишения или угрозы (например, из-за жестокого обращения, пренебрежения или крайней бедности) могут привести к физиологическим и поведенческим нарушениям, которые могут иметь длительные последствия. Не всякий стресс - это плохо - например, детям необходимо испытывать контролируемое количество стресса в присутствии поддерживающих взрослых, чтобы развить здоровую систему реакции на стресс. Но частые или экстремальные переживания, вызывающие чрезмерный стресс, могут быть токсичными для архитектуры развивающегося мозга детей и могут перегрузить способность взрослых продуктивно участвовать в работе, в семье и обществе.К счастью, у большинства из нас есть мощная защита от стресса в виде поддерживающих лиц, обеспечивающих уход, членов семьи и друзей. Стабильные и ответственные отношения в первые годы жизни помогают защитить детей от потенциального вреда, который может причинить чрезмерный стресс, а во взрослом возрасте они обеспечивают буферизацию и надежду, необходимые для устойчивости. Переживание серьезных невзгод в раннем возрасте может привести к тому, что системы нашего организма станут более восприимчивыми к стрессу на протяжении всей жизни, что влечет за собой долгосрочные негативные последствия для физического и эмоционального здоровья, успеваемости, экономического успеха, социальных отношений и общего благополучия.Для взрослых, которые с детства пережили нагромождение невзгод, дополнительный вес нынешних невзгод, таких как продолжительная бедность, может перегрузить их способность обеспечивать стабильные, отзывчивые отношения, в которых нуждаются дети, и постоянно удовлетворять потребности современного рабочего места. Таким образом, эти научные результаты имеют отношение к выбору политики в самых разных областях - от традиционных «детских» областей, таких как педиатрия, уход и образование в раннем возрасте, и детское питание, до «взрослых» областей, таких как поддержка доходов, обучение трудоустройству, приемные родители. обучение, здравоохранение и жилье. К началу

Для детей отзывчивые отношения со взрослыми имеют двойную пользу: они способствуют здоровому развитию мозга и обеспечивают буферную защиту, необходимую для предотвращения возникновения токсической реакции на стресс в очень сложных ситуациях.Для взрослых здоровые отношения также повышают благополучие, обеспечивая практическую помощь и эмоциональную поддержку, укрепляя надежду и уверенность, - все это необходимо для выживания и преодоления стрессовых ситуаций. Поддерживая отзывчивое взаимодействие между взрослыми и детьми по принципу «обслужить и вернуть», а также прочные отношения между социальными работниками и их взрослыми клиентами, разумная государственная политика может способствовать здоровому развитию детей и укреплять основные жизненные навыки взрослых. Кроме того, когда взрослые получают поддержку и могут моделировать отзывчивые отношения друг с другом и с детьми, выгоды замкнуты, что в конечном итоге помогает детям самим стать здоровыми и отзывчивыми родителями. Почему?Отзывчивые отношения в раннем возрасте - самый важный фактор в построении крепкой архитектуры мозга. Подумайте о строительстве дома; он построен в определенном порядке, и фундамент создает основу, на которой строится все остальное. То же самое и с развивающимся мозгом. Архитектура мозга состоит из триллионов связей между нейронами в различных областях мозга. Эти соединения обеспечивают молниеносную связь между нейронами, которые специализируются на различных функциях мозга.

Основным активным ингредиентом этого процесса развития является взаимодействие между детьми и их родителями, а также с другими лицами, осуществляющими уход, в семье или сообществе. Когда младенец или маленький ребенок лепетает, жестикулирует или плачет, а взрослый соответствующим образом отвечает зрительным контактом, словами или объятиями, в мозгу ребенка строятся и укрепляются нейронные связи.Учитывая фундаментальную важность первых нескольких лет жизни, невозможно переоценить потребность в чутких отношениях в самых разных условиях, начиная с младенчества. Когда политика поддерживает способность опекунов быть чуткими и реагировать на сигналы и потребности маленького ребенка, эти опекуны лучше могут создать среду, богатую опытом обслуживания и возвращения, и помогают заложить прочную основу для всего, что приходит позже. Отношения также помогают повысить устойчивость в детстве и во взрослом возрасте.Самый распространенный фактор для детей и подростков, которые развивают способность преодолевать серьезные трудности, - это наличие хотя бы одного стабильного и преданного отношения с поддерживающим родителем, опекуном или другим взрослым. Эти отношения обеспечивают персонализированную реакцию и защиту, которые защищают детей от нарушений в развитии, и моделируют способности, такие как способность планировать, контролировать, корректировать и регулировать поведение, которые позволяют людям адаптироваться к невзгодам и процветать.Эта комбинация поддерживающих отношений, формирования адаптивных навыков и положительного опыта взаимодействует с генетической предрасположенностью, формируя основу устойчивости. Хотя отзывчивые отношения в детстве помогают заложить основу устойчивости на всю жизнь, они остаются важными на протяжении всей нашей жизни. Они помогают взрослым справиться со стрессом, поддерживают саморегуляцию и способствуют позитивному взгляду на будущее. Напротив, социальная изоляция, с которой сталкиваются многие родители, живущие в бедности или имеющие проблемы с психическим здоровьем или злоупотреблением психоактивными веществами, может вызвать ряд негативных побочных эффектов.Государственная политика и программы социальных услуг, специально разработанные для поддержки навыков и среды, которые способствуют формированию чутких отношений между детьми и теми, кто о них заботится, поддерживают здоровое развитие и улучшают результаты детей. Точно так же поставщики услуг, которые чутко слушают, уважительно относятся к клиентам и поддерживают их в планировании будущего, с большей вероятностью будут эффективны в содействии позитивным изменениям. Вот несколько примеров способов применения ответных отношений поддержки Принцип проектирования к политике :

Далее приведены примеры возможностей применения этого принципа в практике :

Наверх

Всем нам нужен набор необходимых навыков для успешного управления жизнью, работой и отношениями. Эти основные возможности поддерживают нашу способность сосредотачиваться, планировать и достигать целей, адаптироваться к меняющимся ситуациям и противостоять импульсивному поведению.Никто не рождается с этими навыками; они развиваются с течением времени посредством наставничества и практики. Политика, которая помогает детям и взрослым укреплять свои основные жизненные навыки, важна не только для их успеха как учащихся и работников, но и как родителей, когда они могут передать те же способности следующему поколению. Почему?Ученые называют эти способности исполнительной функцией и навыками саморегуляции. Подобно тому, как система управления воздушным движением в загруженном аэропорту безопасно управляет прибытием и вылетом многих самолетов на нескольких взлетно-посадочных полосах, мозгу необходим этот набор навыков для фильтрации отвлекающих факторов, определения приоритетов задач, запоминания правил и целей и управления импульсами.Эти навыки имеют решающее значение для обучения и развития. Они также заставляют нас делать выбор в пользу здорового образа жизни для себя и своих семей.