|

|

|||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенкаВопрос 9 Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребёнка.Биологические факторы включают в себя: - наследственные свойства - врожденные свойства организма Наследственность – свойство организма повторять в ряду поколений сходные типы обмена веществ и индивидуального развития в целом. Прежде всего, по наследству ребенок получает человеческие особенности строения нервной системы, головного мозга, органов чувств. Физические признаки, общие для всех людей, среди которых важнейшее значение имеют прямолинейная походка, рука, как орган познания и воздействия на окружающий мир относятся к фенотипу как совокупности всех признаков и свойств индивида, развившихся в онтогенезе в ходе взаимодействия генотипа с внешней средой. Наследуют дети биологические, инстинктивные потребности (потребности в пище, тепле и пр.), особенности типа ВНД. Наряду с наследственностью к биологическому фактору относится врожденность. Не все, с чем рождается ребенок, является наследственным. Отдельные врожденные особенности его, отдельные признаки объясняются условиями внутриутробной жизни младенца (здоровьем матери, влиянием лекарственных средств, алкоголя, курения и др.). Прирожденные психофизиологические и анатомические особенности нервной системы, органов чувств, головного мозга принято называть задатками, на основе которых формируются, развиваются человеческие свойства и способности, в том числе интеллектуальные. Итак, биологический фактор имеет важное значение, он определяет рождение ребенка с присущими ему человеческими особенностями строения и деятельности различных органов и систем, возможность его стать личностью. Хотя при рождении люди имеют биологически обусловленные различия, однако каждый нормальный ребенок может обучиться всему, во что вовлекает его социальная программа. Природные особенности человека не предопределяют сами по себе развитие психики ребенка. Биологические особенности составляют природную основу человека. Сущностью же его являются социально значимые качества. Социальные факторы включают в себя: - социальная среда; - воспитание, обучение; - социализация. Социальная среда – окружающая человека общественная ситуация, материальные, духовные условия его существования. Среду подразделяют на макро- и микросреду. Микросреда – это ближайшее окружение (семья, школа, сверстники). Макросреда предполагает идеи, ценности, установки, общественный строй. Определенное влияние на развитие психики ребенка оказывает природная среда, физический мир: воздух, вода, солнце, особенности климата, растительности. Природная среда важна, но она не определяет развитие, ее влияние косвенное, опосредствованное (через среду социальную, через трудовую деятельность взрослых людей). Основной толчок психическому развитию ребенка дает его жизнь в обществе людей. Вне общения с другими людьми нет развития психики ребенка. Воспитание и обучение – можно рассматривать как целенаправленный процесс, когда ребенок усваивает нормы и правила общества через влияние социальных институтов и как спонтанный процесс, когда ребенок усваивает, путем непосредственного наблюдение за межличностными отношениями окружающих, особенностями их поведения, нормы и стереотипы общества. Воспитание и обучение неотделимы от понятия «социализация». Социализация – процесс, благодаря которому человек становится членом социальной группы, семьи, общества и т.д. Она включает усвоение всех установок, мнений, обычаев, жизненных ценностей, ролей и ожиданий конкретной социальной группы. Выделяют следующие стадии социализации: 1) Первичная социализация, или стадия адаптации (от рождения до подросткового возраста ребенок усваивает социальный опыт некритически, адаптируется, приспосабливается, подражает). 2) Стадия индивидуализации (появляется желание выделить себя среди других, критическое отношение к общественным нормам поведения). В подростковом возрасте стадия индивидуализации, самоопределения «мир и я» характеризуется как промежуточная социализация, т.к. все ещё не устойчиво в мировоззрении и характере ребенка. 3) Стадия интеграции (появляется желание найти свое место в обществе). Интеграция проходит благополучно, если свойства человека принимаются группой, обществом. В противном случае возможны следующие исходы: · сохранение своей непохожести и появление агрессивных взаимоотношений с людьми и обществом; · изменение себя, «стать как все»; · конформизм, внешнее соглашательство, адаптация. 4) Трудовая стадия социализации охватывает весь период зрелости человека, весь период его деятельности, когда человек не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его за счет активного воздействия на среду через свою деятельность. 5) Послетрудовая стадия социализации рассматривает пожилой возраст как возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство социального опыта, в процесс передачи его новым поколениям. Встает вопрос о соотношении биологического и социального в развитии. Спор психологов о том, что же предопределяет процесс детского развития – наследственность или окружающая среда – привел к теории конвергенции этих двух факторов. Её основоположник В. Штерн. Он считал, что оба фактора в равной мере значимы для психического развития ребенка. По Штерну, психическое развитие – это результат конвергенции внутренних задатков с внешними условиями жизни. Современные представления о соотношении биологического и социального, принятые в отечественной психологии, в основном, базируются на положениях Л.С. Выготского. Выготский подчеркивал единство наследственных и социальных моментов в процессе развития. Наследственность присутствует в развитии всех психических функций ребенка, но имеет разный удельный вес. Элементарные функции (начиная с ощущений и восприятия) обусловлены наследственно больше, чем высшие (произвольная память, логическое мышление, речь). Высшие функции – продукт культурно-исторического развития, и наследственные задатки здесь играют роль предпосылок, определяющих психическое развитие. С другой стороны, среда всегда «участвует» в развитии.

Роль биологических и социальных факторов в развитии ребенка — СтудопедияВ психологии существует много теорий, по-разному объясняющих психическое развитие ребенка, его истоки. Их можно объединить в два больших направления – биологизаторское и социологизаторское. В биологизаторском направлении ребенок рассматривается как существо биологическое, наделенное от природы определенными способностями, чертами характера, формами поведения. Весь ход развития ребенка (быстрый или замедленный темп, будет ребенок одаренным или окажется посредственностью) определяет его наследственность. Среда, в которой воспитывается ребенок, становится лишь условием такого изначально предопределенного развития, как бы проявляющим то, что дано ребенку до его рождения. К данному направлению относится концепция рекапитуляции, основная идея которого была заимствована из эмбриологии. Э. Геккель в ХIХ в. сформулировал биогенетический закон в отношении эмбриогенеза: онтогенез есть краткое повторение филогенеза. Филогенез – процесс развития психики человека в ходе эволюции человечества как вида. Перенесенный в психологию биогенетический закон позволил представить развитие психики ребенка как повторение основных стадий биологической эволюции и этапов культурно-историче-ского развития человечества. Так, В. Штерн (1871–1938) описывает развитие ребенка следующим образом: ребенок в первые месяцы своей жизни находится на стадии млекопитающего; во втором полугодии достигает стадии высшего млекопитающего – обезьяны; затем – начальных ступеней человеческого состояния; развития первобытных народов; начиная с поступления в школу усваивает человеческую культуру – сначала в духе античного и ветхозаветного мира, позже (в подростковом возрасте) фанатизма христианской культуры и лишь к зрелости поднимается до уровня культуры Нового времени. Состояния, занятия маленького ребенка рассматриваются сторонниками теории рекапитуля-ции как отголоски давно ушедших веков. Ребенок раскапывает ход в куче песка – его притягивает пещера так же, как его далекого предка. Он просыпается в страхе ночью – значит ощутил себя в первобытном лесу, полном опасностей. Развитие детского рисунка также рассматривается как отражение стадий, которые проходило изобразительное искусство в истории человечества. Противоположный подход к развитию психики ребенка наблюдается в социологизаторском направлении, истоки которого заключаются в идеях философа XVII в. Джона Локка (1632–1704), который считал, что ребенок появляется на свет с душой чистой, как белая доска (tabula rasa). На этой доске воспитатель может написать все, что угодно, и ребенок, не отягощенный наследственностью, вырастет таким, каким его хотят видеть окружающие. Представления о неограниченных возможностях формирования личности ребенка получили достаточно широкое распространение. Эти идеи были созвучны идеологии, господствовавшей в нашей стране до середины 1980-х гг., поэтому их можно найти во многих педагогических и психологических работах тех лет. Что понимается под факторами развития в настоящее время (рисунок 1)?

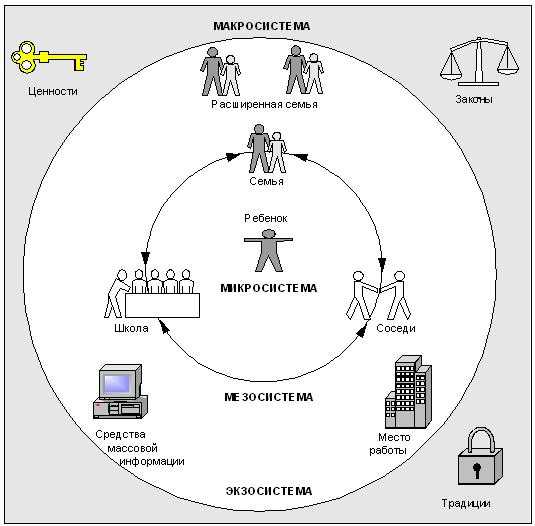

Рисунок 1. Факторы формирования личности ребенка Биологический фактор включает в себя прежде всего наследственность. Нет единого мнения по поводу того, что именно в психике человека генетически обусловлено. К наследственным факторам относят особенности физиологии высшей нервной деятельности, определяющие темперамент человека и анатомо-физиологические особенности – задатки, облегчающие развитие способностей. У разных людей центральная нервная система функционирует по-разному. Сильная и подвижная нервная система, с преобладанием процессов возбуждения, дает холерический, “взрывной” темперамент, при уравновешенности процессов возбуждения и торможения – сангвинический. Человек с сильной, малоподвижной нервной системой, с преобладанием торможения – флегматик, отличающийся медлительностью и менее ярким выражением эмоций. Меланхолик, обладающий слабой нервной системой, особенно раним и чувствителен. Стараясь погасить аффективные вспышки холерика или побуждая флегматика чуть-чуть быстрее выполнять учебные задания, взрослые должны в то же время постоянно учитывать их особенности, не требовать непосильного и ценить то лучшее, что приносит каждый темперамент. Наследственные задатки придают своеобразие процессу развития способностей, облегчая или затрудняя его. Развитие способностей зависит не только от задатков. Если ребенок с абсолютным слухом не будет регулярно играть на музыкальном инструменте, успехов в исполнительском искусстве он не добьется, и его специальные способности не разовьются. Если ученик, который “схватывает все на лету” во время урока, не занимается добросовестно дома, он не станет отлич-ником, несмотря на свои данные, и его общие способности к усвоению знаний не получат разви-тия. Способности развиваются в деятельности. Вообще собственная активность ребенка настолько важна, что некоторые психологи считают активность третьим фактором психического развития. Биологический фактор, помимо наследственности, включает особенности протекания внутриутробного периода жизни ребенка. Болезнь матери, лекарства, которые она принимала в это время, могут вызвать задержку психического развития ребенка или другие отклонения. Сказывается на последующем развитии и сам процесс рождения, поэтому нужно, чтобы ребенок избежал родовой травмы и вовремя сделал первый вдох. Социальный фактор – понятие широкое. Это общество, в котором растет ребенок, его культурные традиции, преобладающая идеология, уровень развития науки и искусства, основные религиозные течения – макросреда. От особенностей социального и культурного развития общества зависит принятая в нем система воспитания и обучения детей, начиная с государственных и частных учебных заведений (детских школ, домов творчества и т.д.) и кончая спецификой семейного воспитания. Социальный фактор – это и ближайшее социальное окружение, непосредственно влияющее на развитие психики ребенка: родители и другие члены семьи, позже воспитатели детского сада и школьные учителя (иногда друзья или священник) – микросреда. Следует отметить, что с возрастом социальное окружение расширяется: с конца дошкольного детства на развитие ребенка начинают оказывать влияние сверстники, а в подростковом и старшем школьном возрастах могут существенно воздействовать некоторые социальные группы (средства массовой информации, проповеди в религиозных общинах и т.п.). Природногеографическая среда влияет на психическое развитие опосредованно – через традиционные в данной природной зоне виды трудовой деятельности и культуру, определяющие систему воспитания детей. На крайнем Севере, кочуя с оленеводами, ребенок будет развиваться несколько иначе, чем житель промышленного города в центре Европы. Американским психологом Ури Бронфенбреннером предложена модель экологических систем, согласно которой, растущий индивидуум активно реструктурирует свою многоуровневую жизненную среду и в то же время сам испытывает воздействие со стороны элементов этой среды и взаимосвязей между ними, а также со стороны более широкого окружения. По У. Бронфенбреннеру, экологическая среда развития ребенка состоит из четырех вложенных одна в другую систем, которые обычно изображают в виде концентрических колец. Он называет эти системы микросистемой, мезосистемой, экзосистемой и макросистемой (рисунок 2). Микросистема, или первый уровень модели, имеет отношение к занятиям, ролям и взаимо-действиям индивидуума и его ближайшему окружению, такому как семья, детский сад или школа. Например, развитие ребенка в семье может поддерживаться чуткостью матери по отношению к первым шагам дочери на пути к независимости. В свою очередь, проявление ребенком незави-симости может побудить мать к поиску новых способов поддержки развития такого поведения. Микросистема – это уровень жизненной среды, наиболее часто исследуемый психологами. Мезосистема, или второй уровень, образуется взаимосвязями двух или более микросистем. Так, существенное влияние на развитие оказывают формальные и неформальные связи между семьей и школой или семьей, школой и группой сверстников. Например, постоянное общение родителей с учителями может положительно сказаться на успехах ребенка в школе. Аналогичным образом, внимательное отношение учителей к этому ребенку, скорее всего, благотворно скажется на его взаимодействиях с членами семьи. Экзосистема, или третий уровень, имеет отношение к тем уровням социальной среды или общественным структурам, которые, находясь вне сферы непосредственного опыта индивидуума, тем не менее влияют на него. Можно привести ряд примеров, начиная с формальной социальной среды, например места работы родителей, местных отделов здравоохранения или улучшения бытовых условий, и кончая таким неформальным окружением, как расширенная семья ребенка или друзья его родителей. Например, фирма, в которой служит мать, может разрешить ей несколько дней в неделю работать дома. Это позволит матери проводить больше времени с ребенком, что косвенно повлияет на его развитие. В то же время возможность уделить ребенку больше внимания снимет с матери напряжение и тем самым повысит производительность ее труда.

Рисунок 2. Четыре уровня окружающей среды, входящие в состав модели Макросистема, или внешний уровень, не имеет отношения к определенному окружению, а включает в себя жизненные ценности, законы и традиции той культуры, в которой живет индивидуум. Например, правила, согласно которым дети с задержками развития могут учиться в классах основного потока обычной школы, вероятно, оказывают существенное влияние на уровень образования и социальное развитие как детей с нарушениями развития, так и здоровых детей. В свою очередь, успех или провал этого педагогического эксперимента может содействовать или, наоборот, помешать дальнейшим попыткам администрации объединить эти две группы детей. Хотя вмешательства, поддерживающие и стимулирующие ход развития, могут осуществ-ляться на всех четырех уровнях модели, У. Бронфенбреннер полагает, что наиболее значительную роль они играют на уровне макросистемы. Это происходит потому, что макросистема обладает способностью воздействовать на все другие уровни. Например, правительственная программа развития сети дошкольных учреждений, начатая в середине 1960-х гг. (Head Start) оказала огромное влияние на рост уровня образования и социальное развитие многих поколений американских детей. Вне влияния социальной среды ребенок не может стать полноценной личностью. Известны случаи, когда в лесах обнаруживали детей, потерянных совсем маленькими и выросших среди зверей. Так, в начале ХХ века индийский психолог Рид Сингх получил известие, что около одной деревни замечены два загадочных существа, похожие на людей, но передвигающиеся на четвереньках. Однажды Сингх с группой охотников спрятались у волчьей норы и увидели, как волчица выводит на прогулку детенышей, среди которых оказались две девочки – одна примерно восьми, другая – полутора лет. Сингх увез девочек с собой и пытался их воспитать. Они бегали на четвереньках, пугались и пытались скрыться от людей, огрызались, выли по ночам по-волчьи. Младшая – Амала – умерла через год. Старшая – Камала – прожила до семнадцати лет. За девять лет ее удалось, в основном, отучить от волчьих повадок, но все-таки, когда она торопилась, то опускалась на четвереньки. Речью Камала, по существу, так и не овладела (с большим трудом она обучилась правильно употреблять всего 40 слов). Оказывается, что человеческая психика не возникает и без человеческих условий жизни. Согласно многочисленным исследованиям этнологов, психологов биологическое и социальное в развитии человека столь прочно воссоединены, что разделять эти две линии можно лишь теоретически. Специфика детского развития состоит в том, что оно подчиняется действию общественно-исторических, а не биологических, как у животных, законов. Ребенок проходит закономерный процесс развития на базе определенных предпосылок, созданных предшествующим развитием его предков на протяжении многих поколений. У человека нет врожденных форм поведения в среде. Его развитие происходит путем присвоения исторически выработанных форм и способов деятельности. Биологический тип развития происходит в процессе приспособления к природе путем наследования свойств вида и путем индивидуального опыта. Современные представления о соотношении биологического и социального, принятые в отечественной психологии, в основном базируются на положениях Л.С. Выготского (1896–1934). Л.С. Выготский в работе “Развитие высших психических функций” подчеркивал единство наследственных и социальных моментов в процессе развития. Наследственность присутствует в развитии всех психических функций ребенка, но имеет как бы разный удельный вес. Элементарные функции (начиная с ощущений и восприятия) больше обусловлены наследственно, чем высшие (произвольная память, логическое мышление, речь). Высшие функции – продукт культурно-исторического развития человека, и наследственные задатки здесь играют роль предпосылок. Чем сложнее функция, чем длиннее путь ее онтогенетического развития, тем меньше сказывается на ней влияние наследственности. В то же время в развитии всегда “участвует” среда. Никогда никакой признак детского развития, в том числе базовые психические функции, не является чисто наследственным. Каждый признак, развиваясь, приобретает что-то, чего не было в наследственных задатках, и благодаря этому удельный вес наследственных влияний то усиливается, то ослабляется и отодвигается на задний план. Роль каждого фактора в развитии одного и того же признака оказывается различной на разных возрастных этапах. Например, в развитии речи значение наследственных предпосылок рано и резко уменьшается, и речь ребенка развивается под непосредственным влиянием социального окружения, а в развитии психосексуальности роль наследственных моментов возрастает в подростковом возрасте. На каждом этапе развития по отношению к каждому признаку развития необходимо устанавливать конкретное сочетание биологичеких и социальных моментов, изучать его динамику. В онтогенезе человека безусловно представлены оба типа психического развития, которые в филогенезе изолированы: биологическое и историческое (культурное) развитие; оба эти процесса имеют свои аналоги. “Врастание нормального ребенка в цивилизацию представляет обычно единый сплав с процессами его органического созревания. Оба плана развития – естественный и культурный – совпадают и сливаются один с другим. Оба ряда изменений взаимопроникают один в другой и образуют, в сущности, единый ряд социально-биологического формирования личности ребенка. Поскольку органическое развитие совершается в культурной среде, постольку оно превращается в исторически обусловленный биологический процесс. С другой стороны, культурное развитие приобретает совершенно своеобразный и ни с чем не сравнимый характер, поскольку оно совершается одновременно и слитно с органическим созреванием, поскольку носителем его является растущий, изменяющийся, созревающий организм ребенка”, – писал Л.С. Выготский. Созревание – процесс развития, заключающийся в предварительно запрограммированных изменениях роста в соответствии с генетическим планом. Идея созревания лежит в основе выделения в онтогенетическом развитии ребенка особых периодов повышенного реагирования – сензитивных периодов – периодов наибольшей чувствительности к определенного рода воздействиям. Так, например, сензитивный период развития речи – от года до 3 лет, и если этот этап упущен, компенсировать потери в дальнейшем, как показано выше, практически невозможно. Взрослые должны учитывать, что легче всего ребенок усвоит в конкретном возрасте: этические представления и нормы – в дошкольном, начала наук – в младшем школьном и т.д. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенкаПсихическое развитие детей зависит от многих обстоятельств. Вот перед нами пятилетний ребенок, который умеет невнятно произносить только несколько слов, протянутую ему куклу тащит в рот, чертит карандашом по бумаге непонятные каракули. В чем дело? Может быть, ребенок перенес тяжелое мозговое заболевание? А возможно, он педагогически запущенный — с ним никогда не говорят, не играют, ничему не учат? Любое из этих предположений может оказаться справедливым. И любое из них основывается на наших знаниях об условиях психического развития. Выяснение этих условий — важнейшая задача детской психологии. И детская психология стремится не только найти, перечислить все те обстоятельства, которые влияют на психическое развитие, но также определить, в чем именно состоит их влияние, как под действием этих обстоятельств ребенок переходит с одного этапа развития на другой. Дети с резкими нарушениями развития, конечно, не правило, а исключение. Психологию же интересуют прежде всего правила. Без них нельзя понять и исключений. Поэтому одна из главных задач науки состоит в том, чтобы выделить не особые обстоятельства развития, складывающиеся в отдельных случаях, а значение тех предпосылок, благодаря которым любой ребенок становится человеком и без которых нормальное развитие оказывается невозможным. Предпосылки, определяющие развитие.К ним относятся природные свойства организма ребенка (в первую очередь строение и работа его мозга) и то, что ребенок вырастает в человеческом обществе, среди других людей, которые его воспитывают и обучают. Строение и функции организма ребенок получает в наследство от своих предков. От рождения он обладает человеческой нервной системой, мозгом, способным стать органом сложнейшей психической деятельности, свойственной человеку. Можно ли стать человеком, не имея человеческого мозга? Как известно, самые близкие наши «родственники» в животном мире — человекообразные обезьяны и наиболее покладистые и понятливые из них — шимпанзе. Их жесты, мимика, поведение порой поражают сходством с человеческими. Шимпанзе, как и другие человекообразные обезьяны, отличаются неистощимым любопытством. Они могут часами расщеплять попавший им в руки предмет, наблюдать ползающих насекомых, следить за действиями человека. Высоко развито у них подражание. Обезьяна, подражая человеку, может, например, подметать пол или смачивать тряпку, отжимать ее и протирать пол. Другое дело," что пол после этого почти наверняка останется грязным — все кончится перемещением мусора с места на место. Как показывают наблюдения, шимпанзе используют в разных ситуациях довольно большое количество различных звуков, на которые реагируют их сородичи. В экспериментальных условиях многим ученым удавалось добиться от шимпанзе решения довольно сложных практических задач, требующих мышления в действии и включающих даже употребление предметов в качестве простейших орудий. Так, обезьяны путем ряда проб строили пирамиды из ящиков, чтобы достать подвешенный к потолку банан, овладевали умением сбивать банан палкой и даже составлять для этого одну длинную палку из двух коротких, открывать запор ящика с приманкой, употребляя для этого «ключ» нужной формы (палку с треугольным, круглым или квадратным сечением). Да и мозг шимпанзе по своему строению и соотношению размеров отдельных частей ближе к человеческому, чем мозг других животных, хотя и сильно уступает ему по весу и объему. Все это наталкивало на мысль: что если попытаться дать детенышу шимпанзе человеческое воспитание? Удастся ли развить у него хотя бы некоторые человеческие качества? И такие попытки делались неоднократно. Остановимся на одной из них, которая принадлежала выдающемуся советскому зоопсихологу Надежде Николаевне Ладыгиной-Коте, которая воспитывала маленького шимпанзе Иони с полутора до четырех лет в своей семье. Детеныш пользовался полной свободой. Ему представлялись самые разнообразные человеческие вещи и игрушки, и приемная «мама» нсячески пыталась ознакомить его с употреблением этих вещей, научить общаться при помощи речи. Весь ход развития обезьянки тщательно фиксировали в дневнике. Через десять лет у Надежды Николаевны родился сын, которого назвали Рудольфом (Руди). За его развитием до четырехлетнего нозраста также вели самые тщательные наблюдения. В результате появилась на свет книга «Дитя шимпанзе и дитя человека...»1. Что же удалось установить, сравнивая развитие обезьяны с развитием ребенка? См.: Ладыгина-Коте Н. Н. Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, (Моциях,играх, привычках и выразительных движениях. М., 1935.

При наблюдении обоих малышей обнаружилось большое сходство во многих игровых и эмоциональных проявлениях. Но вместе с тем выступило и принципиальное различие. Оказалось, что шимпанзе не может овладеть вертикальной походкой и освободить руки от функции хождения по земле. Хотя он и подражает многим действиям человека, но это подражание не ведет к правильному усвоению и совершенствованию навыков, связанных с употреблением предметов обихода и орудий: схватывается внешний рисунок действия, а не его смысл. Так, Иони часто подражал забиванию гвоздя молотком. Однако он то не прилагал достаточной силы, то не удерживал гвоздя в вертикальном положении, то бил молотком мимо гвоздя. В результате, несмотря на большую «практику», Иони так никогда и не забил ни одного гвоздя. Недоступны для детеныша обезьяны и игры, носящие творческий конструктивный характер. Наконец, у него отсутствует какая бы то ни было тенденция к подражанию звукам речи и усвоению слов, даже при настойчивой специальной тренировке. |Примерно такой же результат был получен и другими «приемными родителями» детеныша обезьяны — американскими супругами Келлог. Значит, без человеческого мозга не могут возникнуть и человеческие психические качества. Условия, определяющие развитие.А теперь посмотрим, что ) может дать человеческий мозг вне свойственных людям условий жизни в обществе. В начале XX столетия индийский психолог Рид Сингх получил известие, что около одной деревни замечены два загадочных существа, похожих на людей, но передвигающихся на четвереньках. Их удалось выследить. Однажды утром Сингх во главе группы охотников спрятался у волчьей норы и увидел, как волчица; выводит на прогулку детенышей, среди которых оказались две девочки — одна примерно восьми, другая — полутора лет. Сингх, увез девочек с собой и попытался их воспитать. Они бегали на четвереньках, пугались и пытались скрыться при виде людей, огрызались, выли по ночам по-волчьи. Младшая — Амала — умерла через год. Старшая — Камала — прожила до семнадцати лет. За девять лет ее удалось в основном отучить от волчьих повадок, но все-таки, когда она торопилась, то опускалась на четвереньки. Речью Камала по существу так и не овладела — с большим трудом она обучилась правильно употреблять всего сорок слов. Оказывается, что человеческая психика не возникает и без человеческих условий жизни. Таким образом, и строение мозга, и определенные условия; жизни, воспитания необходимы, чтобы стать человеком. Однако их значение различно. Примеры с Иони и Камалой в этом смысле очень поучительны: обезьяна, воспитанная человеком, и ребенок,' вскормленный волком. Иони вырос обезьяной, со всеми при-< сущими шимпанзе особенностями поведения. Камала выросла не человеком, а существом с типичными волчьими повадками. Следовательно, черты обезьяньего поведения в значительной мере заложены в ее мозгу, предопределены наследственно. Черт же человеческого поведения, человеческих психических качеств в мозгу ребенка нет. Зато есть нечто другое — возможность приобрести ТО, что дается условиями жизни, воспитанием, пусть это будет даже «способность» выть по ночам. Взаимодействие биологических и социальных факторов.Чрезвычайная пластичность, обучаемость — это. и есть одна из наиболее важных особенностей человеческого мозга, отличающая сю от мозга животных. У животных большая часть мозгового вещества «занята» уже к моменту рождения — в нем закреплены механизмы инстинктов, т. е. форм поведения, передаваемых по наследству. У ребенка же значительная часть мозга оказывается «чистой», готовой к тому, чтобы принять и закрепить то, что ему дает жизнь и воспитание. Более того, ученые доказали, что процесс формирования мозга животного в основном заканчивается к моменту рождения, а у человека продолжается после рождения и зависит от условий, в которых происходит развитие ребенка. Следовательно, эти условия не только заполняют «чистые страницы» мозга, но влияют и на само его строение. Законы биологической эволюции потеряли свою силу по отношению к человеку. Перестал действовать естественный отбор — выживание сильнейших, наиболее приспособленных к среде особей, потому что люди научились сами приспосабливать среду к своим нуждам, преобразовывать ее при помощи орудий и коллективного труда. Мозг человека не изменился со времен нашего предка — кроманьонца, жившего несколько десятков тысяч лет назад. И если бы человек получал свои психические качества от природы, мы и сейчас ютились бы в пещерах, поддерживая неугасимый огонь. На самом деле все обстоит иначе. Если в животном мире достигнутый уровень развития поведения передается от одного поколения к другому так же, как И строение организма,— путем биологического наследования, то у человека свойственные ему виды деятельности, а вместе с ними и соответствующие знания, умения и психические качества (предаются другим путем — путем социального наследования. Каждое поколение людей выражает свой опыт, свои знания, умения, психические качества в продуктах своего труда. К ним относятся как предметы материальной культуры (окружающие нас цгщи, дома, машины), так и произведения духовной культуры (Н)ык, наука, искусство). Каждое новое поколение получает от предыдущих все, что было создано раньше, вступает в мир, •имитавший» в себя деятельность человечества. Овладевая этим миром человеческой культурой, дети постепенно усваивают вложенный в нее общественный опыт, те знания, умения, психические качества, которые свойственны человеку. Это • 31 и есть социальное наследование. Конечно, ребенок не в состоянии расшифровать достижения человеческой культуры самостоятельно. Он делает это при постоянной помощи и руководстве со стороны взрослых — в процессе воспитания и обучения. На земле сохранились племена, ведущие первобытный образ жизни, не знающие не только телевидения, но и употребления металлов, добывающие пищу при помощи примитивных каменных орудий. Изучение представителей таких племен говорит, на первый взгляд, о разительном отличии их психики от психики современного культурного человека. Но это отличие совсем не проявление каких-либо природных особенностей. Если воспитать ребенка такого отсталого племени в современной семье, он ничем не будет отличаться от любого из нас. Французский этнограф Виллар отправился в экспедицию в труднодоступный район Парагвая, где жило племя гуайкилов. О этом племени было известно очень немногое — что ведет он кочевой образ жизни, постоянно переходя с места на место в поисках своей основной пищи — меда диких пчел, имеет примитивный язык, не вступает в контакты с другими людьми. Виллару так же, как многим другим до него, не посчастливилось познакомиться с гуайкилами — они поспешно уходили при приближении экспедиции. Но на одной из покинутых стоянок была обнаружена, видимо, забытая впопыхах двухлетняя девочка. Виллар увез ее во Францию и поручил воспитывать своей матери. Через двадцать лет молодая женщина уже была ученым-этнографом, владеющим тремя языками. Значит, природные свойства ребенка, не порождая психических качеств, создают предпосылки для их образования. Сами же эти качества возникают благодаря социальному наследованию. Так, например, одним из важных психических качеств человека является речевой (фонематический) слух, дающий возможность различать и узнавать звуки речи. Ни одно животное им не обладает. Установлено, что, реагируя на словесные команды, животные улавливают только длину *слов и интонацию, самих речевых звуков они не различают. От природы ребенок получает строение слухового аппарата и соответствующих участков нервной системы, пригодное для различения речевых звуков. Но сам речевой слух развивается только в процессе усвоения того или иного языка под руководством взрослых, причем речевой слух оказывается приспособленным к особенностям родной речи. Ребенок не имеет от рождения каких-либо форм поведения свойственных взрослому человеку. Но некоторые простейшие формы поведения — безусловные рефлексы — у него врождены и совершенно необходимы как для того, чтобы ребенок мог выжить так и для дальнейшего психического развития. Ребенок рождается с набором органических потребностей — потребностью в кислороде, в определенной температуре окружающего воздуха, в пище и т. п.— и с рефлекторными механизмами, направленными на удовлетворение этих потребностей. Различные воздействия окружающей среды вызывают у ребенка защитные и ориентировочные рефлексы. Последние особенно важны для дальнейшего психического развития, так как составляют природную основу получения и переработки внешних впечатлений. На базе безусловных рефлексов у ребенка уже очень рано начинают вырабатываться условные рефлексы, которые ведут к расширению реакций на внешние воздействия и к их усложнению. Элементарные безусловно- и условнорефлекторные механизмы обеспечивают первоначальную связь ребенка с внешним миром и создают условия для установления контактов со взрослыми и перехода к усвоению разных форм общественного опыта. Под его влиянием впоследствии складываются психические качества и свойства Личности ребенка. В процессе усвоения общественного опыта отдельные рефлекторные механизмы объединяются в сложные системы — функциональные органы мозга. Каждая такая система работает как единое целое, выполняет новую функцию, которая отличается от функций составляющих ее звеньев: обеспечивает речевой слух, музыкальный слух, логическое мышление и другие свойственные человеку психические качества. В период детства происходит интенсивное созревание организма ребенка, в частности созревание его нервной. системы и мозга. На протяжении первых семи лет жизни масса мозга возрастает примерно в три с половиной раза, изменяется его строение, совершенствуются функции. Созревание мозга очень важно для психического развития — благодаря ему увеличиваются возможности усвоения различных действий, повышается работоспособность ребенка, создаются условия, позволяющие осуществлять все более систематическое и целенаправленное обучение и воспитание. Ход созревания зависит от того, получает ли ребенок достаточное количество внешних впечатлений, обеспечивают ли взрослые условия воспитания, необходимые для активной работы мозга. Наукой доказано, что те участки мозга, которые не упражняются, перестают нормально созревать и могут даже атрофироваться (потерять способность к функционированию). Это особенно ярко выступает на ранних стадиях развития. В первые Годы Советской власти основное внимание уделялось тому, чтобы дети в яслях получали хорошее питание и уход. Однако скоро выяснилось, что этого совершенно недостаточно: дети много болели и резко отставали в развитии. У них своевременно не формировались движения, не возникал лепет. Это явление было названо госпитализмом. Причиной его оказался недостаток, дефицит воспитания. Преодолеть госпитализм удалось путем мисдения систематического общения взрослого с каждым ре-(" II ком, организации действий детей с предметами и т. п. К 1вк 795 В. С. Мухина Созревающий мозг ребенка особенно чувствителен к перегрузкам, создающимся при длительной однообразной деятельности. В связи с этим возникает важная задача дозирования воспитательных воздействий и их разнообразия. Известен печальный случай, когда молодые родители, не имея возможности заниматься с ребенком, всякий раз, оставляя его одного, включали радио. У малыша возникло устойчивое торможение слуховых областей мозга. Он стал глухим. Созревающий организм представляет собой наиболее благодатную почву для воспитания. Известно, какое впечатление производят на нас события, совершающиеся в детстве, какое влияние они подчас оказывают на всю дальнейшую жизнь. Обучение, проводимое в детстве, оказывает большее влияние на развитие психических качеств, чем обучение взрослого человека. Природные предпосылки — строение организма, его функции, его созревание — необходимы для психического развития, без них развитие происходить не может, но они не определяют того, какие именно психические качества появятся у ребенка. Это зависит от условий жизни и воспитания, под влиянием которых реоенок-усваивает общественный опыт. Общественный опыт служит источником психического разви тия, из него ребенок через посредника (взрослого) получает материал для построения психических качеств и свойств личности. §2. Психическое развитие и деятельность Овладение действиями.Стать человеком — это значит научиться действовать, вести себя по отношению к окружающим людям и предметам так, как это свойственно человеку. Когда мы говорим о том, что ребенок под руководством взрослых овладевает общественным опытом, достижениями человеческой культуры, то имеем в виду усвоение им не только умения правильно употреблять предметы, созданные руками человека, общаться с другими людьми при помощи языка, поступать в соответствии с правилами: общественной морали, но и способов* запоминания, мышления и др. Именно в процессе овладевания человеческими действиями и человеческим поведением ребенок приобретает необходимые психические качества и свойства личности. Внешние и внутренние действия.В процессе воспитания ребенок усваивает разнообразные действия. Он научается вытираться полотенцем, есть ложкой, пить из чашки, одевать чулочки на ноги, рисовать карандашом, строить из кубиков. Все это практические действия, которые ведут к получению определенного внешнего результата. Вместе с ними у ребенка формируются и внутренние действия, при помощи которых он рассматривая предметы, выясняет их свойства, устанавливает, как они связаны между собой, создает замысел игры, рисунка или постройки запоминает картинки и т. д. формирование таких внутренне действий составляет основное содержание психического развития ребенка. Это действия восприятия (перцептивные действия), мышления, воображения, памяти, т. е. психические действия. Они обеспечивают ориентировку ребенка в окружающем мире, ознакомление с условиями, в которых должны выполняться практические действия, и поэтому называются также ориентировочными действиями. Выполнение ориентировочных действий обычно предшествует выполнению практических, подготавливает .их. Возьмем простой пример. Ребенок собирается прыгнуть через .канаву. Прежде чем совершить прыжок, он примеривается. В это примеривание входит определение ширины канавы, ее соотнесение с двигательными возможностями самого прыгуна и в итоге принятие позы, подготовительной к прыжку, придание нужным группам мышц соответствующей степени напряжения. Все это составляет ориентировочную, подготовительную фазу прыжка, а выполняемые на ее протяжении действия есть ориентировочные действия, позволяющие обследовать ситуацию с точки зрения возникшей задачи, соотнести ее с имеющимися возможностями и подготовиться к разрешению задачи. После подготовительной фазы следует фаза исполнения — сам прыжок, который представляет собой практическое, рабочее действие. Фаза примеривания, ориентировки и условиях выполнения прыжка особенно ярко выражена у детей, еще не научившихся как следует прыгать. Так, двухлетний малыш, стоя на ступеньке, долго приседает и заглядывает вниз, приговаривая: «Как я скакну!» — а потом, так и не решившись, поворачивается на 180 градусов и медленно сползает на землю... У детей более старшего возраста в привычных условиях ориентировочная фаза свернута, т. е. осуществляется почти мгновенно и остается скрытой от внешнего наблюдателя. Но вот возникают новые, необычные условия — здесь мы снова увидим развернутую ориентировку в ситуации, оценку задачи, соотнесение ее со своими возможностями, тщательную подготовку к выполнению действия. Освоение действия.Когда ребенок начинает осваивать новое для него ориентировочное действие, оно выполняется им не во миутренней, а во внешней форме — результат достигается путем пробующих движений, примеривания предметов друг к другу, их перемещения и т. п. Так, если дать ребенку двух лет доску С квадратным и круглым вырезами, две фигуры соответствующей формы, вкладывающиеся в эти вырезы, и показать, как вставляются фигуры, он берет любую из фигур и пытается втиснуть ее и любой вырез. Если ребенок ошибся, он обнаруживает, что фигура не лезет, и переносит ее к другому вырезу. Ребенок трех лет действует иначе: он рассматривает фигуры и вырезы, затем сразу верно размещает фигуры. Задача решается уже не при помощи внешних проб, а при помощи действия, выполненного в уме. Но дадим тому же ребенку другую, более сложную задачу. Расположим перед ним простейший рычаг — линейку, надетую на гвоздь таким образом, чтобы один конец рычага был близко к ребенку, а другой, к которому прикреплена цель (например, картинка), далеко от него, вне пределов досягаемости. Оказывается, что в этом случае трехлетний ребенок действует примерно так же, как двухлетний при решении предыдущей задачи: путем проб. Другое дело — старший дошкольник. Он уже способен решить подобную задачу в уме, а потом сразу, без проб, отодвинуть от себя ближний конец рычага, для того чтобы переместить к себе дальний. Значит ли это, что теперь старший дошкольник может решать в уме любые задачи? Нет. Обратим внимание хотя бы на то, как происходит первоначальное овладение арифметическими действиями. Перед ребенком несколько палочек. Он должен решить задачу, в которой нужно сложить 2 и 3. Сначала он отсчитывает 2 палочки, затем 3. Затем обе кучки сдвигает вместе и заново пересчитывает. И проходит немало времени, пока эти внешние действия сменяются внутренними и ребенок дает ответ, не нуждаясь в перемещении реальных предметов. Из этих, примеров видно, что на протяжении раннего и дошкольного детства ребенок овладевает все новыми и новыми внутренними, психическими, действиями, которые позволяют ему решать все более сложные и разнообразные задачи. Источником таких действий служат внешние ориентировочные действия. Интериоризация.Внутренние действия (которые применяет ребенок трех лет, решая задачу на заполнение вырезов в доске, ребенок пяти лет, перемещая плечо рычага, «выпускник» детского сада, производя сложение чисел) не появились сами собой. Они возникли в результате перехода внутрь тех внешних форм ориентировочного действия, при помощи которых задачи каждого типа решались на предыдущих этапах. Этот процесс перехода внешних действий внутрь носит в психологии название интериори-зации. Благодаря процессу интериоризации усвоение внешних действий, которое происходит под руководством взрослых, приводит к возникновению и совершенствованию внутренних психических действий, к сдвигам в психическом развитии. Ведущиедеятельности. Хотя овладение разнообразными действиями происходит под влиянием обучения и воспитания, оно зависит не только от желания взрослого: ребенок может усвоить далеко не всякие действия и усваивает их не в любом порядке. Это определяется двумя причинами. Во-первых, сначала усваиваются более простые, затем более сложные действия, и доступный ребенку уровень их сложности всегда ограничен тем, что было достигнуто раньше. Во-вторых, для того чтобы ребенок научился новому действию, оно должно соответствовать потребностям и интересам самого ребенка, включаться в тот или иной вид привлекающей его деятельности. Так, например, дети дошкольного возраста значительно лучше и легче усваивают новые действия, если они даются в игровой форме и используются в игре, чем при других обстоятельствах. В одном исследовании дошкольникам предлагали трудное для них задание — долгое время удерживать одну и ту же позу. Дети четырех лет, понимая задачу и пытаясь выполнить ее, все-таки оказались не в состоянии это сделать. Но когда то же задание было введено в игру (ребенок играл роль часового и должен был неподвижно стоять на часах), четырехлетние дошкольники начали прекрасно его выполнять. На протяжении первых семи лет жизни ребенок последовательно осваивает несколько видов деятельности. Среди них выделяют три основных, ведущих вида деятельности: общение, предметную деятельность и игру. Эмоциональное общение ребенка со взрослым возникает еще до того, как ребенок овладевает хотя бы самыми простыми действиями с предметами. Младенец еще не понимает слов, поведения взрослого, но радуется ему, готов подолгу смотреть на взрослого, откликаться на обращенные к нему слова, улыбку. Предметов это время, как правило, привлекают внимание ребенка не сами по себе, а по побуждению взрослого (когда взрослый показывает их, вкладывает в ручку ребенка). В раннем возрасте интерес, обращенный ко взрослому, переносится и на предметы, ребенок приобщается к предметной деятельности. Овладевая употреблением предметов, ребенок становится более самостоятельным, приобретает возможность подражать действиям взрослого, действовать вместе с ним, намеренно вызывать к себе определенное отношение по поводу своих действий (требовать внимания, одобрения). Следующий шаг — переход к ролевой игре. Ребенок становится достаточно самостоятельным, чтобы стремиться быть как взрослый, выполнять его роль, властвовать, подобно взрослому, над вещами и событиями, хотя все это дети могут делать пока только «понарошку», заменяя настоящие вещи игрушками, настоящие действия — воображаемыми. Таким образом, потребности и интересы ребенка все время связаны со взрослыми людьми. В зависимости от роста возможностей ребенка эта связь приобретает новые .формы. Появляются новые потребности, которые служат основанием для появления новых видов ведущей деятельности. Усвоение новых действий повышает возможности ребенка и служит предпосылкой для появления новых видов ведущей деятельности. Однако само по себе усвоение новых действий не приводит к новому виду деятельности. Так, можно научить ребенка выполнять те или другие действия с игрушками (качать куклу, укладывать ее в кроватку, одевать, накладывать кубики в машину, позить их и т. п.), но эти действия не приведут к возникновению ролевой игры, если у ребенка не сложится интерес к явлениям окружающей взрослой жизни, стремление в доступной для него форме выполнять функции взрослого человека (мамы, папы, няни, шофера). Переход к новой ведущей деятельности зависит от всей системы условий жизни ребенка в обществе, а не только от того, чему его учат взрослые. В ведущих видах деятельности проявляются главные потребности и интересы детей; в этих видах деятельности происходит и формирование наиболее важных для каждого возраста действий, психических качеств и свойств личности. Но деятельность ребенка не исчерпывается только ведущими ее видами. Наряду с ними появляются и развиваются другие виды деятельности, и каждый из них вносит свой вклад в психическое развитие ребенка. В возрасте от трех до семи лет наряду с игрой ребенок овладевает так называемыми продуктивными видами деятельности — рисованием, аппликацией, лепкой, конструированием. Он начинает выполнять также различные учебные и трудовые задания, хотя учения и труда как особых, самостоятельных видов деятельности у дошкольника еще нет, они складываются позднее. Учение, характеризующееся систематическим и целенаправленным усвоением знаний, появляется в школьном возрасте, а труд, предполагающий участие в общественном производстве, является основной деятельностью взрослых людей. Каждый вид деятельности способствует усвоению таких действий и образованию таких психических качеств, которые необходимы для его выполнения и совершенствования. Так, например, игра очень важна для развития мышления и воображения детей, для усвоения ими норм поведения и установления взаимоотношений с другими детьми, но она не создает специальных условий для развития восприятия. Другое дело — рисование или конструирование. Хорошо нарисовать предмет или воспроизвести в конструкции сложный образец можно только на основе достаточно полного и точного ознакомления с его особенностями. Поэтому рисование и конструирование должны использоваться для развития детского восприятия. Биологические и социальные факторы развития ребёнкаВВЕДЕНИЕ Всем известно, что детство является особенным и неповторимым периодом в жизни каждого. В детстве не только закладываются основы здоровья, но и формируется личность: её ценности, предпочтения, ориентиры. То, как проходит детство ребёнка, непосредственно отражается на успешности его будущей жизни. Ценным опытом этого периода является социальное развитие. Психологическая готовность малыша к школе во многом зависит от того, умеет ли он строить общение с другими детьми и взрослыми, правильно с ними сотрудничать. Немаловажно для дошкольника и то, как быстро он приобретает знания, соответствующие его возрасту. Всесторонне развитая гармоничная личность – вот та цель, тот желаемый результат, который с тех пор, как человечество стало задумываться над воспитанием подрастающего поколения, над своим будущим, выступал в качестве ведущей идеи, идеала, к которому стоило стремиться и ради которого стоило жить. Цель воспитания - это ожидаемый результат деятельности, направленной на формирование личности человека. Цель выступает мотивом такой деятельности. Цель – «воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути своей идеальной, нереальной целью воспитания. История развития общества, изучение закономерностей развития индивида показало, что в равной степени все стороны личности не могут быть развиты. Идеальная цель нужна, она является ориентиром на возможности человека и помогает сформулировать задачи воспитания в различных направлениях многогранной личности. Известно, что личностями не рождаются, а становятся. А на формирование полноценно развитой личности большое влияние оказывает общение с людьми. Именно поэтому формированию умения ребёнка находить контакт с другими людьми родителям следует уделять достаточно внимания. 1.1. Биологические факторы в развитии ребенка На развитие ребенка оказывают влияние различные факторы. Самым первым и значимым фактором до появления ребенка на свет является биологический фактор. Биологический фактор находит своё развитие во внутриутробном состоянии. Основополагающим показателем выступает биологическая наследственность. Биологическая наследственность включает в своё содержание общие показатели. Наследственность индивидуальна для каждого представителя человечества. Она позволяет отличать и различать у каждого представителя человечества не только внутренние, но и внешние характеристики. Наследственность - это то, что передается от родителей детям, что заложено в генах. Наследственная программа включает постоянную и переменную части. Постоянная часть обеспечивает рождение человека человеком, представителем человеческого рода. Переменная часть - это то, что роднит человека с его родителями. Это могут быть внешние признаки: телосложение, цвет глаз, кожи, волос, группа крови, предрасположенность к определенным заболеваниям, особенность нервной системы. Родители по наследству передают своему ребенку некие особенности и качества личности. Передача наследственных качеств формируют генетическую программу. Огромная значимость наследственности состоит в том, что она служит источником получения человеческого организма, нервную систему, мозг, Внешние факторы позволяют отличить одного человека от другого. Специфика нервной системы, передаваемая по наследству, развивает определенный тип нервной деятельности. Влияние наследственности насколько велика, что она способна формировать определенные способности в различных видах деятельности. Данная способность формируется на основе природных задатков. Исходя из данных физиологии и психологии, можно сделать вывод о том, что при рождении у ребенка приобретаются не способности, а всего лишь задатки к какой-либо деятельности. В современном мире на правильное развитие ребенка влияет не только наследственность, но и губительное влияние оказывает сама окружающая среда. Новорожденный несет в себе комплекс генов не только своих родителей, но и их отдаленных предков, то есть имеет свой, только ему присущий богатейший наследственный фонд или наследственно предопределенную биологическую программу, благодаря которой возникают и развиваются его индивидуальные качества. Эта программа закономерно и гармонично притворяется в жизнь, если, с одной стороны, в основе биологических процессов лежат достаточно качественные наследственные факторы, а с другой, внешняя среда обеспечивает растущий организм всем необходимым для реализации наследственного начала. Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются по наследству, наукой не выявлено, также особых генов одаренности, однако, каждый родившийся ребенок обладает громадным арсеналом задатков, раннее развитие и формирование которых зависит от социальной структуры общества, от условий воспитания и обучения, забот и усилий родителей и желания самого маленького человека. Черты биологического наследия дополняются врожденными потребностями человеческого существа, которые включают потребности в воздухе, пище, воде, активности, сне, безопасности и отсутствии боли, Если социальный опыт объясняет в основном сходные, общие черты, которыми обладает человек, то биологическая наследственность во многом объясняет индивидуальность личности, ее изначальное отличие от других членов общества. Вместе с тем групповые различия уже нельзя объяснять биологической наследственностью. Здесь речь идет об уникальном социальном опыте, об уникальной субкультуре. Следовательно, биологическая наследственность не может полностью создать личность, так как ни культура, ни социальный опыт не передаются с генами. К биологическим факторам относятся врожденные особенности человека. Это такие особенности, которые ребенок получает в процессе внутриутробного развития, обусловленные рядом внешних и внутренних причин. Мать – это первая земная вселенная ребенка, поэтому все, через что она проходит, испытывает и плод. Эмоции матери передаются ему, оказывая либо положительное, либо отрицательное влияние на его психику. Именно неправильное поведение матери, ее излишние эмоциональные реакции на стрессы, которыми насыщена наша тяжелая и напряженная жизнь, служат причиной огромного числа таких послеродовых осложнений, как неврозы, тревожные состояния, отставание в умственном развитии и многие другие патологические состояния. Однако следует особо подчеркнуть, что все трудности вполне преодолимы, если будущая мать осознает, что только она служит ребенку средством абсолютной защиты, неисчерпаемую энергию для которой дает ее любовь. Совсем немаловажная роль принадлежит и отцу. Отношение к жене, ее беременности и, конечно, к ожидаемому ребенку – один из главных факторов, формирующих у будущего ребенка ощущения счастья и силы, которые передаются ему через уверенную в себе и спокойную мать. После рождения ребенка процесс его развития характеризуется тремя последовательными этапами:впитывание информации,подражание и личный опыт. В период внутриутробного развития опыт и подражание отсутствуют. Что касается впитывания информации, то оно максимально и протекает на клеточном уровне. Ни в один из моментов своей дальнейшей жизни человек не развивается столь интенсивно, как в пренатальном периоде, начиная с клетки и превращаясь всего через несколько месяцев в совершенное существо, обладающее удивительными способностями и неугасимым стремлением к знанию. Новорожденный уже прожил девять месяцев, которые в значительной степени сформировали базу для его дальнейшего развития. Пренатальное развитие несет в своей основе мысль о необходимости предоставления эмбриону и затем плоду самых лучших материалов и условий. Это должно стать частью естественного процесса развития всего потенциала, всех способностей, изначально заложенных в яйцеклетке. Формирующееся человеческое существо не воспринимает этот мир напрямую. Однако оно непрерывно улавливает ощущения и чувства, которые вызывает у матери окружающий мир. Это существо регистрирует первые сведения, способные определенным образом окрашивать будущую личность, в тканях клеток, в органической памяти и на уровне зарождающейся психики. В современных условиях наряду с наследственностью отрицательно влияют на развитие ребенка внешние факторы — загрязнение атмосферы, воды, экологическое неблагополучие и др. Все больше рождается физически ослабленных детей, а также детей, имеющих нарушения в развитии: слепых и глухих или потерявших слух и зрение в раннем возрасте, слепоглухонемых, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и др. Для таких детей деятельность и общение, необходимые для их развития, значительно затруднены. Поэтому разрабатываются специальные методики, позволяющие их обучать, что дает возможность таким детям иногда достигать высокого уровня умственного развития. Занимаются с этими детьми специально подготовленные педагоги. Однако, как правило, у этих детей существуют большие проблемы общения со сверстниками, непохожими на них, со взрослыми людьми, что затрудняет их интеграцию в общество. Например, слепоглухота становится причиной отставания в развитии ребенка вследствие отсутствия его контакта с окружающей действительностью. Поэтому специальное обучение таких детей как раз и состоит в том, чтобы «открыть» ребенку каналы общения с внешним миром, используя для этого сохранившиеся виды чувствительности — осязание. 1.2 Социальные факторы в развитии ребенка В самые первые дни после рождения ребенок начинает активно познавать мир. Позже он учится наблюдает за поведением родителей, устанавливаются первые контакты с его окружением. Воспитание связано с субъективной деятельностью, с выработкой у человека определенного представления об окружающем его мире. Хотя воспитание учитывает влияние внешней среды, оно в основном олицетворяет усилия, которые осуществляют социальные институты. Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения традиций, культуры и правил, принятых в определенном обществе. Для осуществления данного процесса должны присутствовать определенные социальные факторы развития ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты окружающей среды. Кооперация всех факторов составляет особенности социального развития детей. Данные факторы можно подразделить на:

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное усвоение требований общества приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Именно в этом смысле мы говорим о необходимости повышения педагогической культуры родителей, о выполнении человеком гражданских обязанностей, о соблюдении правил межличностного общения. Иначе социализация означает процесс постоянного познания, закрепления и творческого освоения человеком правил и норм поведения, диктуемых ему обществом. Первые элементарные сведения человек получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения. В социологии обращено внимание на тот факт, что ценность семьи как социального института долгое время недостаточно учитывалась. Более того, ответственность за воспитание будущего гражданина в определенные периоды советской истории пытались снять с семьи, переложив на школу, трудовой коллектив, общественные организации. Принижение роли семьи принесло большие потери, в основном нравственного порядка, которые впоследствии обернулись крупными издержками в трудовой и общественно-политической жизни. Этапы социального развития ребёнка: