|

|

|||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Особенности психического развития ребенка с овзОсобенности психического развития учащихся с ОВЗ | Статья на тему:Особенности психического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья

Ограниченные возможности здоровья – это нарушения крайне неоднородной группы различных по этиологии, степени выраженности, характеру психических проявлений и способности к адаптации в обществе состояний. Среди интеллектуальных нарушений выделяют две основные группы: умственную отсталость и задержанное психическое развитие. Подробнее остановимся на первой группе – умственной отсталости, к которой мы имеет непосредственное отношение в нашей работе. Умственная отсталость - это стойкая (необратимая) недостаточность интеллектуальной сферы и личности в целом, которое является следствием органического поражения (или недоразвития) головного мозга. Международная классификация болезней, травм и причин смерти 10-го пересмотра (МКБ – 10) понятие «умственная отсталость» рассматривает как снижение интеллекта, недостаточная социализация, время возникновения – до 18 лет.

По степени тяжести состояния в соответствии с МКБ – 10 принято выделять следующие формы: Легкая умственная отсталость определяется при наличии легкой степени снижения интеллекта (55 – 69 IQ), способности к обучению по специальной программе, возможности получения несложной профессии и адаптации в обществе. Умеренная умственная отсталость характеризуется более выраженной степенью снижения интеллекта (40 – 54 IQ), способностью к общению с окружающими, но значительными трудностями в обучении, что приводит к возникновению серьёзных проблем в социальной адаптации. Тяжелая умственная отсталость определяется при наличии грубых нарушений интеллекта (25 – 39 IQ) и характеризуется отсутствием способности к обучению, даже в специально организованных условиях, серьёзными затруднениями в общении при сохранении способности к усвоению элементарных навыков самообслуживания. Глубокая умственная отсталость определяется при наличии крайне тяжелых нарушений интеллекта ( ниже 25 IQ) и характеризуется как неспособностью к обучению, так и усвоению элементарных навыков самообслуживания. В отечественной специальной психологии наибольшее распространение получила классификация М.С. Певзнер, основанная на клинико-этоипатогенетическом принципе, которая широко используется на практике не только специальными психологами, но и педагогами при осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода в обучении детей с ОВЗ. Автор выделяет две основные формы – неосложненную и осложненную олигофрению. Неосложненная форма определяется диффузным недоразвитием головного мозга без выраженных локальных нарушений. Она характеризуется недоразвитием сложных форм познавательной деятельности в сочетании с относительной первичной сохранностью эмоционально-волевой сферы, возможностью целенаправленной деятельности и контроля своего поведения. Эта форма является наиболее распространенной и имеет более высокие потенциальные возможности социальной адаптации. Осложненная форма включает еще 4 вида:

Сенсорная сфера имеет большое значение в познании ребенком окружающего мира. Она создает базу для развития всей психической деятельности. Недостатки в деятельности ЦНС у детей с ОВЗ приводят к нарушению сенсорно-перцептивной организации деятельности. В результате у детей данной категории чаще, чем у нормально развивающихся сверстников, встречаются нарушения слуха и зрения. Их ощущения замедленные, недостаточно дифференцированные, отмечается снижение порога чувствительности, что в свою очередь приводит к недостаточности ориентировочной деятельности в целом и оказывает значительные трудности на усвоение школьных навыков.

Нарушения памяти детей с ОВЗ сразу бросаются учителю в глаза, которые чаще всего обусловлены слабостью мышления. Нарушается в первую очередь точность и прочность запоминания смыслового словесного материала. Воспроизводя информацию, они многое путают, пропускают, переставляют местами, нарушая логику, часто привносят новые элементы. Механическая память может быть относительно сохранной.

Мышление – это наиболее высокоорганизованная психическая функция и является важнейшей формой познания окружающего мира. Среди типичных особенностей мышления детей с ОВЗ является всеобщее недоразвитие всех его форм и уровней. Тугоподвижность, инертность, недостаточная гибкость и конкретность мышления приводит к тому, что даже при незначительном изменении условия задачи воспринимают её как новую, а усвоенный опыт затрудняются использовать в новых условиях. Ведущим видом мышления долгое время, на протяжении школьного обучения, остается наглядно-действенное мышление. Это приводит к тому, что в учебной деятельности дети долго заменяют умственные действия на более простые предметные и мнестические. Дети довольно долгое время делают грубые ошибки при установлении причинно-следственных связей, путают причину и следствие и в результате испытывают значительные затруднения в осмыслении логических рассказов, установлении последовательности событий и проч. Неполноценной оказывается и операционная сторона мыслительной деятельности. Анализ зрительно воспринимаемых объектов осуществляется чаще по внешним несущественным признакам. Мышление детей с ОВЗ отличается конкретностью, это приводит к затруднению понимания переносного смысла пословиц, метафор, поговорок, осуществлять счетные операции в уме и проч. 6. Особенности внимания учащихся с ОВЗ. В современной психологии установлено, что внимание связано с динамикой работоспособности. Известно, что даже минимальная органическая недостаточность ЦНС ведет к нарушению работоспособности. Общей особенностью детей с ОВЗ является преобладание непроизвольного внимания. Они затрудняются сосредоточить внимание, часто отвлекаются на несущественные детали, им трудно сосредоточиться при выполнении различных заданий. Особенно много ошибок допускают при необходимости распределения и переключения внимания. Также отличительной особенностью внимания таких детей является его низкая продуктивность в любом возрасте. Особенно страдает произвольное внимание, которое на протяжении всего школьного обучения остается несовершенным.

Общей характерной особенностью является ее незрелость. Их эмоции недостаточно дифференцированы, а настроение неустойчивое. Они малоинициативны, затрудняются самостоятельно поставить цель и добиться ее реализации. У учащихся с ОВЗ наблюдаются ярко выраженные специфические особенности эмоциональных проявлений – их неадекватность. Их чувства часто бывают не связаны с определенным контекстом. Длительное время они испытывают только удовлетворение или неудовлетворение, а тонкие оттенки чувств им недоступны. Это приводит к тому, что высшие эмоции, такие как чувство долга, ответственности и проч. Формируются длительное время и с трудом. Учащиеся затрудняются узнавать эмоциональное состояние людей, если они не видели ситуацию, вызвавшую переживания. При определении таких эмоций, как радость, гнев, удивление, страдание и страх часто называют их все одним определением – злостью. Еще большие трудности вызывает определение чувств людей, изображенных на картине или фотографии, это приводит к тому, что они не понимают смысла изображенного. Особенно трудно детям понимать, какое эмоциональное состояние переживают герои рассказов.

Развитие личности у детей данной категории характеризуется целым рядом особенностей, обусловленных, прежде всего тотальным недоразвитием их познавательной деятельности. Это приводит к тому, что они долго не разбираются в понятиях морали и нравственности. Их представления о моральных способах поведения поверхностны и конкретны. Дети данной категории часто поддаются дурному влиянию, что обусловлено их повышенной внушаемостью и подражательностью. Однако этому способствует не сама болезнь, а то социальное окружение, в которое попадает ребенок. Недоразвитие мотивов определяет недостаточность потребностной сферы и интересов. Мотивы неустойчивы и недостаточно осознаны и в значительной степени зависят от ситуации. В связи с этим физиологические потребности длительное время преобладают над духовными и затрудняют формирование культурных и общественных потребностей. Отмечается растормаживание элементарных влечений: увеличение аппетита, неуемная жажда, преждевременные сексуальные потребности. Формирование самооценки также складывается с большим опозданием. У младших школьников встречается и завышенная и заниженная самооценка. В среднем возрасте чаще всего формируется относительно адекватная, а в старшем – преимущественно завышенная, что связано со стремлением компенсировать свой дефект. Уровень притязаний находится в зависимости от самооценки, поэтому можно наблюдать как завышенный, так и заниженный уровень притязаний. Мировоззрение развивается с большим опозданием, по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Они затрудняются высказать свой взгляд на то или иное явление; они не могут оценить последствий собственного поведения, своих отрицательных поступков, что обуславливает примитивности, ситуативность идеалов. ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА VIII ВИДА № 27 г. БРАТСКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКЛАД Тема: «Особенности психического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья» Подготовила Учитель-дефектолог Царенкова Ю.В. Братск, 2012 г. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ | Статья:ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ Дети с ограниченными возможностями — это дети, которые имеют отклонения физического или психического плана, обуславливающие нарушения общего развития, которые не позволяют детям вести полноценную жизнь. Законом «Об образовании в Российской Федерации» понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» определено следующим образом – «это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий». Выделяют следующие причины появления детей с ограниченными возможностями здоровья: 1. Внешние (экзогенные) причины – это причины социально биологического характера. Например: экология, курение, алкоголь, спид, наркотики. 2. Внутренние (эндогенные) – это причины, которые вызваны внутренними факторами, а не внешними воздействиями. Такие причины бывают трех видов: 2.1. До рождения ребенка (пренатальные) – например, различные травмы, наследственность, болезнь матери, нервные срывы; 2.2. Момент родов (натальные) – например, вмешательство медиков, тяжелые роды; 2.3. После рождения ребенка (постнатальные) – например, различные травмы и повреждения. Среди психологических особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья можно отметить следующие: 1. Низкий уровень развития восприятия – это проявляется в необходимости более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об окружающем мире. 2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации. 6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые роли бедны. 9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой системы не сформированы. 10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности. 11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. Особенности психического развития детей с ОВЗОсобенности психического развития детей с ОВЗ конкретной категории с точки зрения критериев оценки сформированности различных универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. Универсальные учебные действия как основа диагностики процесса обучения детей с ОВЗ Диагностику процесса обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) целесообразно проводить на основе изучения универсальных учебных действий (УУД). УУД формируются на основе высших психических функций и мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение), тесно связаны с личностным развитием, самоопределением школьника. Поэтому можно утверждать, что сформированность (или несформированность) универсальных учебных действий является важнейшим индикатором особых образовательных потребностей учащихся, характеризует возможности их обучения и развития. Развитие УУД обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. ФГОС: Универсальные учебные действия – способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Образовательно-воспитательная программа школы должна быть согласована с программой развития универсальных учебных действий. При отборе и структурировании содержания образования, выборе конкретных методов и форм обучения должны учитываться цели формирования конкретных видов УУД Формирование универсальных учебных действий создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных областей (А.Г.Асмолов и др., 2007, 2008). Принципы диагностики обучения и развития детей с ОВЗ Психолого-педагогическая диагностика обучения и развития детей с ОВЗ реализуется на основе следующих принципов. Существенное значение имеет принцип динамического изучения ребенка, согласно которому при обследовании важно выяснить не только то, что дети знают и умеют, но и их потенциальные возможности в обучении. Этот принцип основывается на концепции Л.С.Выготского о соотношении обучения и развития, о зоне ближайшего развития. Реализация данного принципа предусматривает применение не только диагностических методик, соответствующих возрасту ребенка, но также методик, позволяющих выявлять его потенциальные возможности, т.е. определять зону ближайшего развития. Такие методики содержат задания, имеющие общий принцип решения при различной степени сложности. Предъявление заданий возрастающей сложности позволяет выяснить, какие из них ребенок в состоянии выполнить самостоятельно, а какие ему недоступны. Обследование рекомендуется планировать и проводить с применением психологического обучающего эксперимента, а если такой возможности нет, то оказывать детям дозированную помощь, которая позволит прийти к положительным результатам и вместе с тем позволит получить представление о причинах, затрудняющих выполнение заданий. Особенности психического развития детей с ОВЗ Общие особенности развития детей с ОВЗ, которые определяют трудности формирования УУД: Трудности во взаимодействии с окружающим миром, приводящие к обеднению социального опыта, искажению способов общения с другими людьми. Все это усложняет социальную адаптацию детей и взрослых с различными типами нарушений развития. Замедляются процессы усвоения и воспроизводства социального опыта, установления межличностных отношений. Своеобразие развития речи (отставание или недоразвитие) отмечено почти у всех детей с ОВЗ. Особенности развития личности детей и подростков с ОВЗ: для них характерна неадекватная самооценка – переоценка или недооценка собственных возможностей, способностей, достижений. Это связано с замедленным формированием основных структурных компонентов личности – самосознания, эмоционально-волевой сферы, мотивации, уровня притязаний; ограничением контактов с людьми; реакцией личности на психотравмирующую ситуацию, обусловленную постепенным осознанием своей несостоятельности. Нарушения в развитии личности особенно сильно выражены в тех случаях, когда коррекционная работа проводится несвоевременно, или при неблагоприятном социальном окружении, при неадекватных изменениях в родительских установках. Все эти обстоятельства ослабляют способность личности к активному приспособлению к жизни и реализации имеющихся собственных возможностей. Особенности психофизического развития детей с ОВЗТема:Особенности психофизического развития детей с ОВЗ. В социальной и возрастной психологии особое внимание уделяется всестороннему развитию детей дошкольного возраста. Данный период характеризуется перестройкой и закладкой новой системы психологических функций, меняется мировоззрение и отношение к окружающему миру, происходит становление внутренней регуляции поведения, социальное развитие, которое основано на взаимодействии ребенка с другими детьми. Данный период можно охарактеризовать также как период фактического формирования будущей личности, этап становления и развития важных личностных и поведенческих механизмов. Если в раннем возрасте действия и поступки детей координируются взрослыми, то в дошкольном возрасте они начинают самостоятельно определять и осознавать собственное поведение. Стоит отметить и то, что каждый возрастной период имеет свои особенности и специфику развития, которая основана, прежде всего, на взаимодействии с окружающим миром. Стоит отметить, что правильное физическое и психологическое развитие дошкольников во многом определяет их физическое здоровье, активность, психологическую устойчивость и дальнейшее формирование личности. Психофизическое развитие — это понятие, содержащее в себе 2 важные, равноценные составляющие - психическое развитие и физическое развитие. В детстве эти 2 составляющие связаны наиболее тесно и, обеспечивая ребенку полноценное психофизическое развитие мы создаем прочный фундамент для полноценного развития на последующих этапах жизни. И так, психическое и физическое развитие - это две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны одного и того же процесса. В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции развития отдельных частей тела, а также степень развития функциональных способностей его организма (жизненная емкость легких, мышечная сила кистей рук и др.; развитие мускулатуры и мышечный тонус, состояние осанки, опорно-двигательного аппарата, развитие подкожного жирового слоя, ), которые зависят от дифференцировки и зрелости клеточных элементов органов и тканей, функциональных способностей нервной системы и эндокринного аппарата. Исторически сложилось, что о физическом развитии судят главным образом по внешним морфологическим характеристикам. Однако, ценность таких данных неизмеримо возрастает в сочетании с данными о функциональных параметрах организма. Именно поэтому для объективной оценки физического развития, морфологические параметры следует рассматривать совместно с показателями функционального состояния. Психическое развитие - закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в их количественных, качественных и структурных преобразованиях. Психическое развитие предполагает появление новых качеств и функций, изменение их количественных и качественных характеристик и в тоже время преобразование уже существующих форм психики. Психофизическое развитие включает ряд возрастных этапов, каждый из которых характеризуется своими особенностями. На основании педагогического опыта и имеющихся психолого-физиологических исследований принято выделять следующие возрастные этапы психического развития детей от 0 до 7 лет: младенческий - от рождения до 1 года, преддошкольный - от 1 до 3 лет, дошкольный - от 3 до 7 лет. Психофизические особенности развития детей в норме. Этап 1, младенческий - от рождения до 1 года. Уже к моменту рождения у ребенка сформированы врожденные безусловные рефлексы, на базе которых в младенческом возрасте формируется ряд подготовительных стадий для психофизического развития, в частности для развития моторики и речи. К концу первого года жизни ребенок начинает делать первые шаги, понимает, хотя и ограниченно, некоторые обращенные к нему слова и лепечет сам, становится способным произносить первые слова, хотя они нередко отличаются от слов, которыми пользуются взрослые, поскольку ребенок дает предметам и действиям свое собственное Этап 2, преддошкольный - от 1 до 3 лет. В преддошкольном возрасте происходят особенно большие сдвиги в развитии, имеющие исключительное значение для формирования психических функций. Ребенок в этом возрасте в связи с развитием моторики, началом ходьбы активно действует с предметами, игрушками, усваивает в известной мере способы употребления различных предметов, что значительно расширяет его познавательный опыт. Особенно интенсивно в этом возрасте развивается речь (к концу третьего года словарь ребенка достигает примерно 1000 слов), которая играет исключительную роль в перестройке, совершенствовании и обогащении средств общения ребенка с окружающими, в восприятии и познании окружающего мира. Развитие речи обусловливает развитие мышления, поскольку слово соотносится с вещами, предметами и действиями. Имеющийся у ребенка уровень развития позволяет выполнять простейшие словесные указания взрослых. В свою очередь уровень развития мышления способствует обогащению словарного запаса и развитию речи в целом. Этап 3, дошкольный - от 3 до 7 лет. В дошкольном возрасте особенно интенсивно идет развитие психических функции и свойств личности. В этот период совершенствуется двигательная сфера. Движения становятся более координированными, ловкими, уверенными, что расширяет круг практической деятельности ребенка. Ребенок этого возраста способен к элементарному самообслуживанию и выполнению простейших обязанностей по дому или в детском саду, в состоянии справиться с такими видами деятельности, как лепка, рисование, наклеивание, вырезывание. Однако тонкие, наиболее дифференцированные движения пальцев рук развиты еще недостаточно. Так же в физическом развитии в этом возрасте несколько замедляется процесс роста, но активно совершенствуются функциональные возможности органов и систем. В 5 -6 лет начинается смена молочных зубов на постоянные. ребенок переходит на режим питания взрослого. В этом возрасте развиваются тонкие навыки: умение кататься на двухколесном велосипеде, на коньках, танцевать. Исключительно бурно у дошкольника идет речевое развитие. К трехлетнему возрасту нормально развивающиеся дети обычно овладевают всей системой звуков родного языка и основными формами его грамматического строя. Значительно обогащается словарный запас, который к шести годам составляет свыше 3500 слов. В связи с расширением форм общения ребенка с окружающими у него появляется связная речь. В этом же возрасте начинает формироваться регулирующая функция речи. Такого уровня речевого и психического развития ребенок достигает в процессе речевого общения, активной деятельности, взаимодействия с внешней средой. Восприятие дошкольника приобретает черты самостоятельного целенаправленного процесса. Усиленно развивается непроизвольное запоминание и постепенно начинают складываться первые элементы произвольного активного запоминания. Наш детский сад, помимо детей, имеющих развитие в норме, посещают дошкольники, имеющие ограниченные возможности здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Психофизическое развитие этой категории детей имеет свои особенности. Особенности психофизического развития у детей с задержкой психического развития. Этап 1, младенческий - от рождения до 1 года. Причинами задержки психического развития могут быть тяжелые инфекционные заболевания матери во время беременности, токсикозы беременности, хроническая гипоксия плода вследствие плацентарной недостаточности, травмы во время беременности и при родах, генетические факторы, асфиксия, нейроинфекции, недостатки питания и хронические соматические заболевания, а также травмы мозга в ранний период жизни ребенка. При такой ситуации первые симптомы ЗПР могут проявиться во младенческом возрасте и иметь вид соматовегетативной реакции на различные вредности в возрасте от 0 до 1года. Для этого уровня реагирования характерны повышенная общая и вегетативная возбудимость с нарушениями сна, аппетита, желудочно-кишечными расстройствами (могут присутствовать рвота, колебания температуры, отсутствие аппетита, вздутие живота, потливость и др.) К концу первого года жизни ребенок недостаточно крепок физически, развитие речи так же запаздывает. Этап 2, преддошкольный - от 1 до 3 лет. Трудно выделить определенные особенности психофизического развития детей с ЗПР и в преддошкольном возрасте т.к. чем более ранний возраст мы рассматриваем, тем менее сформированы психические процессы, меньше дифференцирована психическая деятельность, в результате чего обнаруживается много сходных проявлений отставания в развитии при таких близких по причинам возникновения недостатков, как задержка психического развития, легкая степень умственной отсталости, общее недоразвитие речи, а иногда и глубокая педагогическая запущенность (социально-культурная депривация). При трех первых недостатках развития наиболее часто встречающимся этиологическим фактором являются слабо (или —при умственной отсталости — умеренно) выраженные повреждения мозга, дисфункции мозга. Различия состоят в том, что в случае умственной отсталости эти повреждения имеют разлитой характер; при задержке психического развития они либо значительно слабее выражены, либо захватывают не всю кору, либо и то и другое наблюдается одновременно; а при общем недоразвитии речи органическая и функциональная недостаточность, являясь парциальной, затрагивает только речевые зоны коры. При социально-культурной депривации, в наибольшей степени, обнаруживающейся у детей-сирот, проведших все свое детство в доме ребенка и дошкольном детском доме, отставание в развитии, даже при отсутствии органического повреждения мозга, возникает вследствие крайне недостаточной внешней стимуляции созревающего мозга. Он недостаточно «упражняется», мало работает, остается функционально недоразвитым. Слабая выраженность остаточной органической или функциональной недостаточности (в сравнении с умственной отсталостью) является благоприятной почвой для коррекции, особенно при создании условий, максимально стимулирующих развитие. И чем раньше такие условия создаются, тем успешнее корригируются недостатки развития, преодолевается отставание. Существенным проявлением задержки психического развития является очень низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности, во всех ее видах. Это наблюдается и в восприятии, и в мыслительной деятельности, и в конструктивной деятельности, и даже в игре. О недостатках речи у многих детей с задержкой психического развития свидетельствует прежде всего запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем. Этап 3, дошкольный - от 3 до 7 лет. Первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, — поведение этих детей соответствует более младшему возрасту: в старшем дошкольном возрасте они ведут себя как дети 4—5 лет, т.е. разница в 2—3 года. По сравнению с нормально развивающимися сверстниками они более зависимы от взрослого, значительно менее активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников. Значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и «главное занятие» этого возраста — игровая деятельность — у них тоже еще недостаточно сформирована. Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и наоборот. Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. Недостаточность, отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в неточности и несоразмерности движений, оставляющих впечатление двигательной неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения, например, поз руки и пальцев , устанавливаемых взрослым. Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. Дошкольники с задержкой психического развития обладают худшей памятью, чем их нормально развивающиеся сверстники. Однако экспериментальные исследования показывают, что различия между детьми этих двух групп по средним показателям не всегда значительны. По уровню сформированности всех трех (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического) видов мышления дети с ЗПР отстают от нормально развивающихся сверстников. Особенности психофизического развития у детей с ТНР. Этап 1, младенческий - от рождения до 1 года. К концу первого года жизни ребенок начинает делать первые шаги, понимает, хотя и ограниченно, некоторые обращенные к нему слова. У детей с ТНР время появления первых слов обычно задерживается до 3-4 лет, но в то же время происходит накопление пассивного словаря. Этап 2, преддошкольный - от 1 до 3 лет. Первичная патология речи отражается на развитии мышления, тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. В физическом развитии отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. Заметны отставания в двигательной сфере. Этап 3, дошкольный - от 3 до 7 лет. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Появление речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна, каждый имеет свои особенности психофизического развития и поэтому, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психофизического здоровья каждого ребенка. Психологические особенности детей с ОВЗ.Психологические особенности детей с ОВЗ 1. Особенности понимания и принятия детских чувств Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) – это дети, имеющие нарушения в физическом и (или) психическом развитии. Для обычного ребёнка, воспитывающегося в неблагополучной семье или организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переход в замещающую семью сопряжён с некоторыми трудностями адаптации. Для ребёнка с ОВЗ период адаптации проходит ещё сложнее по ряду причин: Трудности, возникающие при переходе в замещающую семью: 1. Появление доверия к приемным родителям и ослабление «эмоциональной пружины». Эмоциональность ребёнка на начальном периоде жизни в приёмной семье характеризуется напряжённостью, связанной с его желанием понравиться взрослым. Ребёнок временно подчиняет свою личность взрослым. Эту напряженность может иллюстрировать сжатая пружина. Однако ребёнок не способен очень долго находиться в напряженном состоянии, ему нужна разрядка. Дело в том, что ребёнок очень сильно старался понравиться взрослым в течение всего периода, условно названного «медовый месяц». Он старался сдерживать в своем поведении те проявления, которые, как предполагал, могут не понравиться окружающим. Фактически ребёнок с этого момента доверяет семье свои истинные, не совсем приглядные стороны, что и есть признак близости в отношениях. Ребёнок чувствует, что «уже не прогонят, даже если...». 2. Неготовность ребёнка к появившимся требованиям и ожиданиям. 3. Нарастание детской тревоги в связи с неотчетливым пониманием своего места и своей роли в приёмной семье. Здесь происходит испытание недоверчивым ребенком приёмной семьи на прочность. Нужно учитывать, что «проверка» информирует семью о неполном благополучии во взаимоотношениях. 4. Эмоциональные трудности в связи с возможными встречами ребёнка с биологическими родителями или другими родственниками. Приёмных родителей может беспокоить поведение и эмоциональное состояние ребёнка непосредственно до и после встречи с биологическими родителями. Необходимо помочь ребёнку отреагировать и высказать свои чувства, справиться с эмоциями и поведением. 5. Обусловленность нарушений поведения приёмного ребёнка предыдущим травмирующим жизненным опытом. 6. Одним из дестабилизирующих моментов может оказаться недостаточное внимание родителей к кровным детям, если они имеются в семье. Повышенное внимание к приёмному ребёнку может нервировать кровных детей, вызывать непринятие, ревность, бунт. Приёмный, соответственно, так же испытывает чувство дискомфорта в такой ситуации. Психологическое сопровождение способствует успешной реабилитации и адаптации опекаемых детей с ОВЗ в окружающем социуме – в новой семье, в классе, в школе, позволяет в полной мере реализовать способности учащихся, сформировать успешность деятельности, повышает эффективность образовательных воздействий. Важным звеном в работе по сопровождению детей с ОВЗ, играет создание разнообразных форм взаимодействия детей и взрослых, направленных на развитие активной жизненной позиции в семье и повышение педагогической компетентности приёмных родителей и опекунов. 2. Особенности возрастных кризисов детей с ОВЗ Кризисный возраст ребёнка с ОВЗ имеет ряд особенностей: 1. Особенности физического развития ребёнка, особенности восприятия ребёнком окружающего мира, самовосприятия. 2. Семейная ситуация родителей, реакция окружающих людей на особенности ребёнка. Для целостного психологического понимания ситуации рассмотрим подробнее кризисные периоды. В первые 3 года жизни ребёнка родители «не замечали» явных отставаний в развитии ребёнка, успокаивали себя тем, что всё обойдется, «подрастет, поумнеет», и вот — приговор о том, что ребёнок «особый», скорее всего, он не сможет учиться в общеобразовательной школе, а иногда и во вспомогательной. Это известие для родных и близких может быть внезапным. Даже если родители уже поняли ситуацию и приспособились к особенностям своего ребёнка, на данном этапе они замечают более выраженные характеристики ОВЗ. Самые замечательные родители, даже обладающие специальными знаниями в области воспитания детей с ОВЗ, переживают за своего ребёнка, их поведение меняется, пусть не очень заметно. Малыш чувствует перемены в отношении к нему родителей, но пока не понимает, почему. Это вызывает у ребёнка тревожность, а также отнимает много сил для адаптации к ситуации. Для ребёнка в три года характерно становление личности, любимыми словами ребёнка являются «я сам». Представьте себе разочарование ребёнка, когда он начинает осознавать, что сам он не может выполнять определённые задания, реализовать свои желания. Ребёнок может стать раздражительным, более требовательным. Обычный негативизм может превратиться в агрессию. Добиваться желаемого ребёнок может криком или другими деструктивными (негативными, разрушающими) реакциями. Либо с точностью до наоборот: ребёнок замыкается в себе, осознавая свою «неполноценность», теряет желание к деятельности, становится апатичным, негативизм трансформируется в полное отрицание каких-либо действий не с целью сделать иначе самому, а с целью не делать вообще, чтобы не разочаровываться а результате. На следующей стадии ребёнком переживается психофизиологический и психосоциальный возрастной кризис, связанный с ускоренным и неравномерным созреванием костно-мышечной, сердечно-сосудистой и половой систем, стремлением к общению со сверстниками и самоутверждению. У ребёнка активно формируются самооценка и самосознание. В этот сложный для него период ребёнок постепенно осознает, что он — не такой как все. К семейному кризису, связанному с подростковым возрастом, добавляется и кризис “середины жизни” родителей, кризис сорокалетнего возраста супругов. По мнению детского психолога Е. Вроно “кризис сорокалетия у взрослых людей протекает не менее остро и болезненно, чем подростковый кризис”. К этому возрасту люди достигают определённой стабильности социального и профессионального положения, обретают уверенность в завтрашнем дне, подводят итог своей жизни, входят в пору зрелости, происходят изменения в физиологии. 4 период — это период юношества, когда остро встают вопросы по формированию дальнейшей жизни ребёнка и связанных с этим вопросов получения профессии, трудоустройства, обзаведения семьей. Родители всё чаще задумываются о том, что же будет с ребёнком, когда их не станет. Важно подготавливать ребёнка к самостоятельной жизни заранее. Когда родители всё делают за ребёнка, даже абсолютно здоровый малыш с возрастом становится зависимым, несамостоятельным, неприспособленным к жизни. Также необходимо поддерживать дружеские отношения ребёнка, чтобы в дальнейшем он имел возможность социализироваться, создать свою собственную семью. Членам семьи важно знать специфику данных кризисов и уметь их определять, чтобы своевременно оказать необходимую поддержку друг другу и своему ребёнку, а также, при необходимости, обратиться за социальной и психологической помощью к специалистам для оптимизации и коррекции взаимоотношений в кризисный период. 3. Помощь родителям в формировании эмоциональной компетентности Когда в семьях созданы адекватные условия для развития детей с ОВЗ, то их психологическому и физическому здоровью ничего не угрожает. Напротив, ребёнок чувствует себя комфортно и не испытывает комплексов, которые мешают развитию личности и укреплению физического здоровья. Но постоянная изматывающая необходимость ухода за больным, внезапные кризисы; денежные проблемы; постоянное столкновение со страданиями ребёнка; возможно, супружеские проблемы, отягощенные усталостью; беспокойство о благополучии других детей; проблема справедливого распределения в семье времени, денег и забот, с этими, а также с множеством других проблем приходится бороться семьям, где воспитывается ребёнок с ОВЗ. Наблюдая подобную картину, страдает и сам ребёнок. Для семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ, важными являются такие функции, как коррекционно-развивающая, компенсирующая и реабилитационная, целью которых является восстановление психофизического и социального статуса ребёнка, достижение им материальной независимости и социальной адаптации. Однако функции семьи могут быть нарушены в результате влияния весьма широкого круга факторов, в т.ч. особенности личности её членов и взаимоотношений между ними, определенные условия жизни семьи, нарушение структуры семьи и др. Модели отношения родителей к дефекту ребёнка:

Пример. «Две семьи всегда были дружны. Мария и Татьяна давние школьные подруги, будущих мужей встретили во время учёбы в университете. Мария и Татьяна поступили на инженерно-технический. Сергей и Владислав учились на одном факультете физмата. Шло время, обе семьи неплохо устроились в жизни. Сергей имел небольшой бизнес, в барке с Марией у них родился мальчик Сеня, Мария была домохозяйкой, всю жизнь мечтая посвятить семье. Татьяна и Владислав работали в фирме, где имели неплохой доход. Своих детей у них не было, и они решили взять приёмного ребёнка. Мария и Сергей поддержали желание пары, даже решили вместе в одно время взять приёмных детей. Посоветовавшись, супруги остановили свой выбор на детях с ОВЗ. Уже не раз им на глаза попадались листовки и социальные рекламы по телевизору, где рассказывалось о нелёгкой судьбе ребятишек. Проблем у обеих семей с финансами не возникало, а желание помочь брошенным больным детям было высоко, поэтому, обратившись в соответствующие органы, они получили разрешение принять ребёнка в семью. Оба ребёнка были примерно одинакового возраста – 6 лет и имели диагноз ДЦП. Татьяна добросовестно изучала литературу по проблеме здоровья ребёнка, консультировалась со специалистами, Мария же решила, что её знаний в воспитании будет достаточно и со временем она сможет полностью опровергнуть диагноз врачей, создав ребёнку необходимые условия. К тому же, в отличие от приёмного ребёнка Татьяны - Олежки, который имел задержку в интеллектуальном, речевом развитии, наряду с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, ребёнок Марии - Артёмка, имел небольшую задержку в интеллектуальном развитии, хорошо разговаривал, а нарушение опорно-двигательного аппарата являлось не ярко выраженным. Воспитательные приёмы семей тоже разнились. Татьяна поощряла желание Олежки помочь по дому. Даже если мытьё посуды вначале не проходило без случайного битья тарелок, мальчика не лишали возможности поучаствовать в семейных делах. Мария же всячески оберегала Артёмку от бытовых задач. Родной сын Марии – Сеня, брал на себя все заботы по уборке их комнаты, кроватей и т.д. Мария считала, что в состоянии Артёмки – это перегрузка и ребёнок никогда не восстановится, если ему придётся ежедневно напрягаться. Татьяна начала сразу водить ребёнка к психологу для развивающей работы. Мария не раз высказывала негативное отношение к этому: «Ребёнок не идиот, чтобы водить его по всяким врачам, а я обладаю достаточными знаниями в воспитании детей». Татьяна всячески поощряла выезды мальчика с мужем на природу, рыбалку, была не против возни с техникой в гараже. Мария же, боясь за здоровье Артёмки запрещала мужу вовлекать малыша в совместные занятия вне дома. Клубы приёмных родителей Татьяна посещала нечасто, но с радостью выбиралась с ребёнком на совместные посиделки. Мария от таких встреч отказывалась, мотивируя тем, что у ребёнка примером перед глазами должны быть нормальные дети, а среди подобных он может не иметь мотивации к нормальному развитию. Правда, в гости друг к другу семьи ходили, Артёмка, Сеня и Олежка с удовольствием проводили время вместе. По истечении года, приёмный ребёнок Татьяны существенно обогнал в развитии ребёнка Марии. К тому же, здоровье Артёмки ухудшилось, появилась астма и энурез. Мария искренне не могла понять, почему при всех её стараниях уберечь ребёнка от физических нагрузок, клещей на природе и врачей-«коновалов», её малыш никак не улучает показатели. В конце концов, сославшись на гены биологических родителей малыша, супруги решили, что Татьяне просто повезло больше. Ребёнка супруги не стали возвращать в приют, но при последующем вмешательстве органов опеки и участкового врача, родителям настоятельно порекомендовали посещать специалистов, занимающихся психолого-педагогическим сопровождением семьи. Постепенно и у Артёмки начали наблюдаться улучшения». Поведение и отношение родителей к ребёнку различается в зависимости от его индивидуальных особенностей. Каждый ребёнок требует к себе особого отношения. Но, имея определённые сложности в развитии, дети с ОВЗ нуждаются не только в подходе к воспитанию с учётом их индивидуальных особенностей личности, но и с учётом особенностей вида и степени ОВЗ. В связи с этим эмоциональная компетентность родителей также будет формироваться в зависимости от определённых условий.

Дети с нарушением интеллекта Рождение такого ребёнка воспринимается как признак наличия несвойственных человеку характеристик («Он не такой, как все», «Он не похож на нас, значит, он чужой»). У родителей такого ребёнка окружающие начинают выискивать отклонения от нормы и воспринимать их как психически больных лиц либо как людей с вредными привычками. К тому же основная черта нарушения социального интеллекта – отсутствие самокритичности, неспособность оценить свои возможности и работу, такие дети обычно не понимают неудач и неправильных поступков, они довольны собой. Из-за этого часто родителей обвиняют в неумении воспитывать своё чадо. Родители боятся и стыдятся диагноза их ребёнка. С одной стороны, несостоятельность умственно отсталых детей заставляет матерей их опекать и контролировать. С другой стороны - проявляется усталость, раздражение, желание наказать ребёнка. Рекомендации родителям по организации жизнедеятельности и воспитанию детей с нарушениями интеллекта: Практика показывает, что даже в тяжёлых и малонадёжных случаях при грамотном подходе, систематическом взаимодействии специалистов и родителей могут быть достигнуты существенные сдвиги. Для этого родители должны:

Дети с детским церебральным параличом Преобладающим стилем воспитания в семьях является гиперопека. Такое отношение к ребёнку сопровождается возникновением у родителей эмоционально-волевых проблем (фрустрированности (переживания ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям), тревожности), матери фиксируются на физической и психической беспомощности их детей. Среди семей, воспитывающих детей с двигательной патологией, существуют и такие, в которых имеет место эмоциональное отвержение больного ребёнка, проявляющееся в жестоком обращении. Рекомендации родителям по организации жизнедеятельности и воспитанию детей с ДЦП: Родитель обязан помочь ребёнку, но не сделать за него. Самое сложное — смотреть на его неудачные попытки, его усталость, порой отчаяние. Но самая большая помощь родителей в данном случае - вера в возможность и силы ребёнка, придаст ему силы и мужество. Любое развитие и физическое, и умственное, происходит последовательно, оно не терпит скачков и перерывов. Поэтому каждый этап ребёнок должен пройти сам. Только тогда он действительно научиться управлять собой. Задача родителей — развить и поддержать эту активность, последовательно ставить перед ребёнком всё более сложные цели. Каждая уступка лени — это предательство своего ребёнка. Если Вы поймали себя на мысли, что не можете больше смотреть на неудачные попытки ребёнка и готовы что-то сделать за него — вы жалеете не его, а себя. Если Вы сделали что- то за ребёнка — вы отняли у него шанс научиться чему-то новому. Необходимо всячески активизировать сохранные психические и физические возможности ребёнка и тем самым побуждать к компенсации дефекта. Ваша цель — сделать эти возможности, навыки средством для полноценной творческой жизни ребёнка. Умение общаться с людьми, обаяние, остроумие, широта интересов, разнообразные знания помогут компенсировать физические недостатки ребёнка, дадут ему возможность чувствовать себя на равных среди сверстников. Поэтому можно и нужно компенсировать физический недостаток интеллектуальным, эмоциональным и нравственным развитием. Одной из проблем большого количества семей, где растут больные дети, является реакция отрицания родителями ограниченных возможностей ребёнка. Такие родители строят планы относительно образования и профессии ребёнка, настаивают на высокой успешности его деятельности, для них характерно честолюбие по отношению к ребёнку. Помните, что реакция отрицания дефекта родителями может вызвать нарушения в личностной сфере ребёнка, так как у него повышается нервное напряжение, он начинает чувствовать себя беспомощным и неумелым. Аутичные дети Травмирующим фактором, влияющим на эмоциональный статус родителей, является нарушение способности ребёнка к установлению адекватного контакта с окружающим социумом и с ними лично. Родители тяжело страдают из-за отсутствия потребности у ребёнка к адекватному контакту (прижаться, приласкаться к матери или отцу, посмотреть им в глаза, побеседовать). Наиболее страдающая область семейной жизни - семейный отдых. Родители с крайней неохотой ходят вместе с детьми в такие места, где их видят посторонние. Рекомендации родителям по организации жизнедеятельности и воспитанию детей с аутизмом:

Дети с ЗПР, осложненной выраженными нарушениями поведения Сопутствующие нарушения, возникающие в ряде случаев у детей с психогенной и органической задержкой, вызывают у родителей психопатоподобные расстройства поведения, осложняющие процесс развития ребёнка с ЗПР. Как правило, психогенная задержка возникает как результат социальной депривации ребёнка, когда-либо отсутствует по каким-то причинам семейная среда, либо применение родителями неадекватных моделей воспитания оказывает деформирующее воздействие на детскую личность. Искажается коммуникативное взаимодействие с социальным окружением, в первую очередь с самими родителями. Рекомендации родителям по организации жизнедеятельности и воспитанию детей с ЗПР:

Дети с нарушениями речи Нарушение речи или её полное отсутствие является предпосылкой к возникновению коммуникативного барьера, отчужденности и отгороженности в детско-родительских отношениях. Проблемы речевого развития выступают как фактор, снижающий возможности социального общения ребёнка. Такой ребёнок может рассматриваться родителями как имеющий меньшие социальные перспективы в будущем. Рекомендации родителям по организации жизнедеятельности и воспитанию детей с речевыми нарушениями:

Дети с сенсорными нарушениями Для нормально слышащих родителей появление глухого или слабослышащего ребёнка является фрустрирующим препятствием к установлению социального контакта и межличностных связей. Это влечет за собой искажение внутрисемейных отношений и родительских позиций. Рекомендации родителям по организации жизнедеятельности и воспитанию слабослышащих детей: Необходимо помнить о полном принятии ребёнка таким, какой он есть — родители должны понимать и принимать состояние ребёнка. Нужно относиться к ребёнку с любовью и теплотой. Такой тип отношений способствует формированию у ребёнка высокой самооценки и адекватной личности. Одной из возможностей компенсировать потерю слуха у ребёнка является протезирование современными слуховыми аппаратами. Поэтому желательно иметь слуховые аппараты на оба уха, которые в обиходе называются «заушинами». С ними ребёнок будет познавать звуки окружающего мира. Если у вас один аппарат, то надевайте сегодня на левое ухо, завтра — на правое. Не всегда легко приучить ребёнка к аппарату. Главное здесь — никакого насилия, а только поощрение игрой и общением со взрослым. Тогда ребёнок с большим желанием будет носить то, с чем связаны положительные эмоции. Важно понять, что слуховой аппарат является сложным техническим устройством, которое необходимо приобретать и настраивать индивидуально. Правильно настроенный он позволит вашему ребёнку ощутить мир звуков, научиться различать речь окружающих людей и даст возможность полноценного и гармоничного развития. Слуховые аппараты необходимы для ориентации в пространстве (вовремя услышать сигнал опасности), для общения со слышащими (в учреждениях, транспорте, магазине), для получения полноценного образования. Ребёнка с нарушением слуха, необходимо обучать чтению с губ, уделять много внимания развитию его речи. Старайтесь говорить с ним на доступном его слуху расстоянии, членораздельно и чётко произнося обращённые к нему слова. Ребёнок всегда должен смотреть в лицо говорящего и следить за движениями его губ. Чтобы он не утомлялся и не избегал занятий, придавайте им вид игры. Он будет слышать, но не на всех расстояниях одинаково. Часто низкие частоты слышны на более дальних расстояниях (стук, шорох, бас). Чем выше частоты, тем они должны быть ближе. Главная задача: говорить все на ушко не один раз, а минимум десять (меняя правое — левое), в промежутках показывая, как при этом двигаются губы. На ушко — это чисто слуховое восприятие, губы — это слухо-зрительное восприятие. Ни в коем случае не нужно кричать, лучше сказать много раз обычным голосом на самое ушко. Дома необходимы резиновые игрушки-пищалки, свистульки, бубен, игрушечная балалайка, гитара, гармошка. Необходимо знакомить со всем окружающим, издающим звук. Сначала это игрушки, потом предметы: холодильник, музыкальный центр, машина и т.д. Нельзя внезапно появляться перед слабослышащим ребёнком. Вы можете сильно испугать его. Старайтесь подходить к нему осторожно и издавать при этом шум или звуки. Предметом особого беспокойства для родителей детей с нарушениями зрения являются трудности пространственной ориентировки детей, транспортная проблема. У детей с нарушениями зрения часто формируются инфантильные и эгоистические черты, личностная незрелость, проявляется «эмоциональная глухота» к потребностям близких. Детско-родительские отношения часто характеризуются как неадекватные. Рекомендации родителям по организации жизнедеятельности и воспитанию слабовидящих детей: Способствуйте формированию коммуникативных навыков через чтение, беседы, игры. Информируйте ребёнка о трудностях, которые могут вызвать затруднения при ориентировке в пространстве. Развивайте кинестетические и аудиальные органы восприятия: тактильные ощущения, слух. Не менее важно развивать у ребёнка восприятие времени. Для слепого малыша день и ночь не имеют видимой разницы, необходимо придерживаться распорядка дня и чёткого времени отхода ко сну. Формируйте позитивные свойства личности, мотивацию общения, которая обеспечит успешную адаптацию. Дети с минимальной мозговой дисфункцией (ММД) и патологией шейного отдела позвоночника (ПШОП) В настоящее время, наряду с общими проблемами здоровья у детей, специалисты с озабоченностью отмечают рост расстройств ЦНС и лёгких отклонений в созревании и функционировании мозга, которые выливаются в более серьёзные проблемы в виде низкой социальной адаптации, склонности к асоциальному поведению, затруднений в обучении. Взрослые систематически отмечают у своего малыша в раннем возрасте такие поведенческие характеристики, как чрезмерная агрессивность или пассивность, плаксивость, «застревание» на определённой эмоции. В дошкольном возрасте к указанным выше симптомам, могут добавиться неумение следовать нормам и правилам поведения, недостаточное развитие самостоятельности. В школьном возрасте эти отклонения, наряду с перечисленными, могут сочетаться с неуверенностью в себе, нарушением социального взаимодействия, снижением целеустремлённости, неадекватностью самооценки. Детям с ПШОП тяжело долгое время сидеть на одном месте, происходит чрезмерное напряжение мышц шейного отдела, начинаются головные боли, снижается работоспособность. Часто патологию шейного отдела позвоночника сопровождает ММД. Физические проблемы отягощаются психологическими. Л. А. Ясюкова различает пять возможных типов ММД: астеничный, реактивный, ригидный, активный, субнормальный. Чаще всего выделяют два наиболее выраженных типа проявления патологии ЦНС: гипоактивный, гиперактивный. Обычно дети гипоактивного типа хорошо видны по внешним поведенческим признакам (замедленность речи, действий, реакций). Гипоактивный ребёнок часто «отсутствует» в классе: смотрит куда-то в окно, думает о чём-то своём и т.д. Даже при разговоре с глазу на глаз не всегда можно понять, слышит ли вас ребёнок, так как взгляд обычно рассредоточен. Дети этого типа неловки, малоподвижны, плохо справляются с физкультурными упражнениями. Медлительность таких детей часто вызывает раздражение у взрослых: родителей, учителей. Они стараются подгонять ребёнка, но тот в такой ситуации ещё больше теряется и хуже справляется с заданием. В случаях воспитания гиперактивных детей родители часто физически устают от чрезмерной активности ребёнка, может проявиться эмоциональное истощение, раздражительность, желание наказать шалуна. Окружающие и школа могут обвинять родителей в плохом воспитании ребёнка; чаще всего именно родителям гиперактивных детей высказывается на собрании о том, что их чадо не слушает учителя, отвлекается сам и отвлекает других, делает помарки в тетрадях и забывает записать домашнее задание. К тому же, нередки случаи отношения окружающих к ребёнку с СДВГ как к больному. Родители могут испытывать стыд и вину за поведение своего ребёнка. Может начаться искажение детско-родительских отношений. Рекомендации для родителей по организации жизнедеятельности и воспитанию детей с ММД и ПШОП: При оформлении комнаты или уголка ребёнка избегайте ярких красок и сложных орнаментов. Простота, неяркие, спокойные тона, письменный стол, стоящий у ничем не украшенной стены, создают условия для концентрации. Рабочее место ребёнка должно быть тихим и спокойным — не около телевизора или постоянно открывающихся дверей, то есть там, где ребёнок мог бы заниматься без помех. В ходе выполнения домашнего задания родителям желательно находиться рядом и при необходимости помогать сыну или дочке. Если ребёнок сел рисовать, уберите всё лишнее со стола. Такой ребёнок не умеет сам игнорировать всё, что ему в данный момент мешает. Периоды активной работы и отдыха должны чередоваться со свойственным ребёнку ритмом работы. Например, 15 минут работы – 5-7 минут отдыха. Родителям следует продумывать все поручения, которые они дают ребёнку, и помнить: ребёнок будет делать только то, что ему интересно, и будет заниматься этим лишь до тех пор, пока ему не надоест. Как только ребёнок устал, его следует переключить на другой вид деятельности. Если ребёнок в чем-то неправ, родителям не следует читать ему нотации, так как длинная речь не будет до конца выслушана и осознана. Лучше заранее установить правила поведения и систему поощрений и наказаний. Требования к ребёнку должны быть конкретными, четкими и выполнимыми. Нельзя принуждать ребёнка просить прощения и давать обещания: “Я буду хорошо себя вести”, “Я буду всегда тебя слушаться”. Можно, например, договориться с ребёнком, что он “не будет пинать кошку” или “с сегодняшнего дня начнет ставить ботинки на место”. На отработку каждого из этих конкретных требований может уйти много времени (две—четыре недели и больше). Однако, не отработав одного пункта, не переходите к следующему. Наберитесь терпения и постарайтесь довести начатое дело до конца. Потом можно будет добиваться выполнения другого конкретного требования. Приучайте ребёнка к различного рода конструкторам, всевозможным настольным играм. Данные виды деятельности способствуют развитию концентрации внимания. В случае воспитания гиперактивного ребёнка роль взрослых - подсказать ребёнку, как он может использовать свою повышенную активность, направить её в нужное русло, чтобы неуемная детская энергия не пропадала зря и не шла во вред ребёнку а, наоборот, была источником положительных изменений. Лучшим способом для направления энергии и активности в правильное т.е. социально и личностно-приемлемое русло являются занятия спортом. Именно спорт даст гиперактивному ребёнку возможность проявить себя и, кроме того, научит владеть собой, что невозможно без сформированных навыков самоконтроля и саморегуляции. Как показывает опыт многих родителей гиперактивных детей, самым полезным спортом является плавание. Другим полезным для гиперактивных детей спортом являются восточные единоборства, поскольку они прививают навыки самоконтроля и дисциплины. Гипоактивным детям лучше заниматься спокойными видами деятельности, при этом, способствующими развитию концентрации и внимания: конструирование, лепка. Общие рекомендации родителям для оптимизации воспитания и гармоничного развития личности детей с ОВЗ:

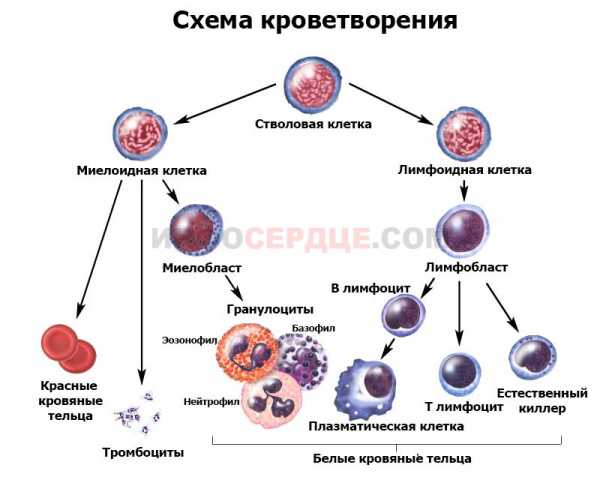

ОВЗ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII видов и их расшифровкаРасшифровка категорий ОВЗ в образованииПедагогическая расшифровка видов ОВЗ изложена в Федеральном Законе об образовании РФ. Он описывает специфику категорий «особых» школьников и специальные условия для получения образования каждой из них. Особенности развития диагностируются ППМК. К ним относятся нарушения зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержка психического развития (ЗПР), нарушения интеллектуального развития, расстройство поведения и общения, в том числе РАС и СДВГ, комплексные нарушения развития. При их подтверждении ППМК рекомендует конкретные специальные условия обучения ребенка. Расшифровка категорий ОВЗ в медицинеМедицинская расшифровка категорий ОВЗ дана в «Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков. МКФ-ДП» Всемирной организации здравоохранения. Нарушениями она называет проблемы при развитии физиологических и (или) психологических функций организма (умственные,сенсорные, речевые) и его структур (нервная, пищеварительная, эндокринная, сердечно-сосудистая, иммунная, дыхательная системы), их существенные отклонения и утрату. К формам нарушений относятся также задержки и отставание в процессе развития детей и подростков. МКФ-ДП определяет 5 уровней нарушений в процентном соотношении (от 0-4 % – при отсутствии или незначительных нарушениях, до 96-100% – при абсолютных) и 4 уровня задержек, учитывая, что задержки могут исчезнуть. Нарушения и задержки регистрируются по кодам, присвоенным функциям и структурам организма, способностям к обучению и применению знаний на практике, социальным отношениям и влиянию окружающей среды. Классификация опубликована на сайте ВОЗ.

Сводная таблица «Классификация детей с ОВЗ» сайта rosuchebnik.ru дает более подробное описание особенностей всех категорий ОВЗ.

«Международная классификация функционирования, ограниченной жизнедеятельности и здоровья детей и подростков» ОВЗ по ФГОСВиды ОВЗ по ФГОС определены в соответствии с вариантами адаптированных основных образовательных программ (АООП) для «особых» учеников.

ФГОС рекомендует обучать таких детей в инклюзивных школах и Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС). Центры ППМС чаще всего организуются на базе коррекционных школ и постепенно приходят им на замену. Вместе с тем, коррекционные школы 8 видов продолжают выполнять свою миссию. Познакомимся с категориями их воспитанников.(2)  Если с ребенком трудно Новая книга известного семейного психолога, лауреата премии президента РФ в области образования, автора бестселлеров «Что делать, если...» и «Что делать, если... 2» адресована родителям детей и подростков с особенностями поведения. Издание поможет найти с ребенком общий язык, сориентироваться в сложных ситуациях и конфликтах, достойно выйти из них, сохранить терпение, восстановить понимание и мир в семье. Дети не слушают своих родителей, сколько стоит этот мир. В попытках научить «нерадивое чадо», как «надо себя вести», ответственные родители вооружаются новейшими психологическими «приемчиками», разучивают современные техники сидения на гречке, а дети в ответ лишь становятся все более раздражительными и непослушными. КупитьI категория. Неслышащие, глухие дети без речи Дети с глубоким стойким двусторонним нарушением слуха: рано потерявшие слух, родившиеся со слуховыми нарушениями или потерявшие слух до периода развития речи. Они не воспринимают речь и не могут самостоятельно ею овладеть. Чтобы разговаривать, им необходимо специальное обучение. Такие дети воспринимают мир зрением и осязанием. Их мыслительные процессы основаны не на речи, а на образах и действиях. Поэтому им трудно определять причины и следствия, свойства и отношения. Их внимание и память характеризуются неустойчивостью и низким объемом из-за утомляемости. В обучении речи главную роль играет специальная акустическая и сурдоаппаратура. И хотя речь остается неразвитой, преобладают слова, обозначающие предметы и очень мало слов, описывающих качества и движение, они все же могут говорить. Пусть и допуская ошибки в звуках, заменяя слова похожими по звучанию. Между собой дети общаются жестами и пытаются перенести такое общение в мир слышащих, имитируя жестикуляцией и мимикой разные объекты и их признаки. Иногда это воспринимается как агрессия, и идет такой же агрессивный ответ. Это одна из причин, почему дети с глухотой обладают низкой самооценкой. II категория. Слабослышащие дети Дети с частичной потерей слуха, тугоухостью и различной степенью недоразвития речи. Дети, сохранившие остаточный слух и самостоятельную речь. Они продолжают накапливать словарный запас. Развитие их психических и познавательных процессов зависит от того, насколько рано они потеряли слух. Сохраненный низкий уровень слухового восприятия создает иллюзию, что на него можно опереться, но полученная информация очень искажается. Главная задача при их обучении — развивать зрительное восприятие и учить концентрироваться на губах говорящего, параллельно обучая чтению. Как следствие, повысится устойчивость внимания и начнет развиваться наглядная память. В отличие от глухих детей, слабослышащие имеют высокую и даже завышенную самооценку, поскольку любое малейшее их достижение воспринимается окружающими взрослыми как невероятный успех. III и IV категории. Нарушения зрения (рассматриваются вместе) Дети незрячие, в том числе слепорожденные и ослепшие до 3-х лет, слабовидящие и поздноослепшие, с косоглазием и амблиопией. Слепые дети воспринимают окружающий мир исключительно слухом и осязанием, имеют повышенную вибрационную чувствительность. Сохранившие остаточное зрение через смутные и искаженные образы. Такой способ познания обедняет мыслительные процессы, мешает их целостности. Дети с трудом определяют расстояние, местоположение не только объектов, но и собственное. В итоге не имеют четких уверенных суждений. Обучение данной категории основано на создании у них полисенсорного опыта: отсутствующий анализатор заменяется активизацией других. В первую очередь, с помощью речи. Но нужно учитывать, что слабовидящие дети приобретают речевые навыки позже своих здоровых сверстников, их лексика бедна и произносимые слова не всегда совпадают с реальными образами. Любое вербальное описание для них требует осязательного исследования. Учеба развивает их неустойчивое внимание, не имеющее целевой направленности. Повышается его объем, концентрированность и произвольность. То же и с памятью, в первую очередь, словесно-логической. Слепые и слабовидящие дети бывают конфликтны, несдержанны, не имеют целей. Но общение, совместные учебные и трудовые дела с видящими ровесникам развивают у них самостоятельность и конкурентоспособность. V категория. Тяжелая речевая патология Дети немые, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и нарушением произношения отдельных звуков: алалия, афазия, дизартрия, ринолалия. При алалии сохраняется нормальный слух и интеллект, но из-за органических поражений речевых областей головного мозга нарушается развитие речи. Появляются аграмматизмы, трудности при чтении и письме, снижается словарный запас. Афазия характеризуется разрушением уже сформировавшейся речи, когда поражен двигательный или речевой центр головного мозга. В первом случае речь полностью отсутствует или сохраняется в виде отдельных фраз и слов с дефектами произношения. Во втором — нарушается дифференцированное восприятие звуков и слов. Ребенок перестает понимать, что ему говорят, но нормально воспринимает неречевые звуки. Дизартрия и ринолалия — это нарушение произношения. При дизартрии – из-за недостаточного развития речевого аппарата, при ринолалии – из-за анатомических дефектов строения органов артикуляции. В результате страдают все психические процессы, за исключением логической, смысловой и зрительной памяти. Обучение проходит через развитие моторики с помощью гимнастики, ритмики, музыки. В результате восстанавливается устойчивый познавательный интерес и адекватная самооценка. Что ещё почитать? VI категория. Нарушение опорно-двигательного аппарата Дети с ДЦП, врожденными и приобретенными деформацями ОПА, вялыми параличами верхних и нижних конечностей, парезами и парпарезами нижних и верхних конечностей. Недостаточность движений мешает им воспринимать действительность зрением и кинестетикой. У них более развито вербальное мышление по сравнению с наглядно-действенным. Отстает система формирования понятий и абстракций. Часто бывают проблемы со слухом, ведущие к снижению слуховой памяти и слухового внимания. Встречается алалия и дазатрия. Таким детям полезно совмещать обучение с посильной трудовой деятельностью.Она учит переключать внимание, снижает вялость, дает чувство значимости. VII категория. Дети с ЗПР Дети с возможностью интеллектуального развития, но замедленным темпом психических процессов, высокой истощаемостью, трудностью в усваивании знаний: психическое недоразвитие, задержка психического развития, поврежденное психическое развитие, дифицитарное развитие, искаженное развитие (РАД, СДВГ) Общими проблемами являются замедленное, непоследовательное восприятие, отставание словесно-логического мышления. Им сложно анализировать и обобщать. В результате страдает речь, лишенная ясности и логики. Для детей с ЗПР характерно непроизвольное импульсивное поведение и инфантилизм в сочетании с низким уровнем познавательных процессов, включая память и внимание. Причины инфантилизма кроются в проблемах эндокринной и нервных систем, запоздалом темпе психического развития. При обучении нужно учитывать их физиологически обусловленную утомляемость, частую смену активности и пассивности. Если им давать интересные задания, не требующие напряжения ума, создать атмосферу спокойствия и доброжелательности, они показывают результаты решения интеллектуальных задач, приближенные к норме. VIII категория. Отклонение интеллектуального развития. Дети с глубоким недоразвитием познавательных процессов. Чаще всего в виде олигофрении (синдром врожденного психического дефекта) 3 видов. К обучению способны лишь дети с дебильностью, легкой корректируемой степенью умственной отсталости. Хотя их восприятие искажено, с трудом перестраивается и не обладает достаточной осмысленностью, а уровень мышления очень низок, они овладевают речью, пусть и с грамматическими и фонетическими ошибками. Дети учатся писать, читать, считать. Но основной формой работы с ними является трудовое обучение и, впоследствии, помощь в трудоустройстве. Независимо от категории ОВЗ, к которой относится ребенок, российские инклюзивные школы, ППМС, коррекционные школы создают своим «особым» ученикам все условия «для получения без дискриминации качественного образования, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации» #ADVERTISING_INSERT#Умственно отсталые дети: типы, особенности и лечение Последнее обновление Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что от 10 до 20% всех детей и подростков имеют ту или иную форму психической инвалидности, причем половина из них наступает к 14 годам. Само по себе родительство - трудная работа, и те с детьми с ограниченными интеллектуальными возможностями могут оказаться в затруднительном положении. Однако из-за негативной стигмы большинство людей не знают, что существуют разные степени умственной отсталости, которые мы обсудим в этой статье.Мы также прольем свет на проблемы, связанные с работой с детьми с ограниченными интеллектуальными возможностями, и на то, как вы можете помочь детям с интеллектуальными способностями вести лучшую жизнь. Что такое умственная отсталость?Эта классификация дается детям с низким IQ, обычно в диапазоне 70-75 или меньше. У них мало адаптивного поведения или повседневных жизненных навыков (еда, одевание, общение и социальные навыки, они медленнее, чем их сверстники, приобретают жизненные навыки, такие как развитие речи или логики. Типы умственной отсталости у детейУмственная отсталость стереотипна в фильмах и телешоу. Они заставили людей поверить в то, что умственно отсталый человек медлителен и туп, его часто высмеивают как деревенского идиота. На самом деле, эта инвалидность имеет нюансы с различными шкалами ограничений, и у тех, кто страдает, есть возможности для улучшения. Вот разные уровни умственной отсталости:

Причины умственной отсталости у детейХотя большинство причин умственной отсталости невозможно идентифицировать, есть некоторые, которые могут быть связаны с этой инвалидностью. Вот некоторые из них:

Признаки и симптомы умственной отсталости у детейНе все дети одинаковы. Таким образом, даже у детей с умственной отсталостью проявляются разные признаки и симптомы. Эти признаки полностью зависят от степени их инвалидности. Самым важным для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями является их неспособность ориентироваться в повседневных задачах и участие в семейной, школьной и общественной деятельности.Другие симптомы и признаки умственной отсталости у детей:

Кроме них, дети с умственными недостатками также проявляют поведенческие симптомы, такие как -

Характеристики детей с умственными недостаткамиУмственно отсталые, также известные как дети с ограниченными возможностями, имеют следующие характеристики:

Диагностика умственной отсталостиСуществует несколько способов диагностики умственной отсталости у детей. Анализы крови, мочи и визуализации могут быть выполнены при наличии физических отклонений.Другие тесты, подобные приведенным ниже, проводятся для оценки таких навыков, как рассуждение, язык, когнитивные способности и т. Д. Вот краткое описание различных тестов, которые могут помочь определить уровень умственной отсталости у ребенка:

Лечение умственной отсталостиНе существует медицинского «лекарства» от умственной отсталости. Однако существуют методы лечения, с помощью которых можно обогатить жизнь детей с умственными недостатками и помочь им прожить приятное детство.Прочтите, чтобы узнать о некоторых из них.

Профилактика умственной отсталостиБольшинство случаев умственной отсталости являются генетическими; тем не менее, есть некоторые случаи, когда родители имели возможность предотвратить это.Вот несколько способов предотвратить умственную отсталость у своего ребенка:

Проблемы, с которыми сталкиваются дети с умственными недостаткамиУмственная отсталость сильно влияет на общее развитие ребенка.Ему / ей может быть сложно справиться с несколькими проблемами, которые не только связаны с развитием мозга, но также включают психологические и социальные проблемы. Вот некоторые общие проблемы, с которыми сталкиваются дети с умственными недостатками:

Советы для родителей, которые помогут вырастить ребенка с умственной отсталостьюРодители могут сыграть важную роль в лечении и воспитании ребенка с умственной отсталостью.Вот несколько советов, которые помогут вырастить ребенка с ограниченными возможностями:

Многие дети с интеллектуальными проблемами со временем научились преодолевать свою инвалидность и жить почти нормальной жизнью.Даже в самых сложных случаях дети хорошо реагировали на надлежащее лечение, многие из которых проявляли подобие нормальности. Ссылки: Webmd Также читайте: Как справиться с головокружением у детей .Интеллектуальная инвалидность (ID) у детей: признаки и лечениеИнтеллектуальная инвалидность (ID) - это состояние, при котором у ребенка интеллектуальное функционирование значительно ниже среднего, что ограничивает способность выполнять рутинные повседневные действия (адаптивные навыки). Коэффициент интеллекта (IQ) ниже 70 считается диагностическим критерием умственной отсталости, которая может проявляться с рождения или в раннем младенчестве (1). Ранее это называлось умственной отсталостью, а теперь называется умственной отсталостью, позволяющей избежать социальной стигмы. Умственная отсталость - это расстройство нервного развития, вызванное проблемами роста и развития мозга, но не психическим расстройством. Надлежащий дородовой уход может снизить риск умственной отсталости, а специальное образование и медицинское обслуживание в раннем возрасте могут помочь детям овладеть адаптивными навыками. Прочтите этот пост, чтобы узнать о причинах, типах, симптомах, диагностике, лечении и профилактике умственной отсталости у детей, а также о советах для родителей и учителей по ведению детей с умственными недостатками. Насколько распространены интеллектуальные нарушения?Около 1–3% населения мира или почти 200 миллионов человек имеют умственную отсталость. Только в США проживает 6,5 миллиона человек с ограниченными интеллектуальными возможностями (2). Это чаще встречается в странах с низким уровнем дохода, поражая 16,41 на каждые 1000 человек. По оценке Программы развития ООН, 80% людей с ограниченными возможностями относятся к странам с низким уровнем дохода (2). Симптомы умственной отсталости у детейУ большинства детей симптомы и признаки умственной отсталости могут быть незаметны до дошкольного возраста.У детей с тяжелой формой инвалидности симптомы заболевания могут проявиться рано. Однако точный диагноз ставится после формального тестирования. Следующие симптомы и признаки часто связаны с умственной отсталостью у детей (3).

Некоторые дети могут не иметь каких-либо физических особенностей, но могут проявлять признаки и симптомы серьезных проблем (3 ).

Следующие поведенческие признаки и симптомы часто наблюдаются у детей с умственной отсталостью (4).

Дети с тяжелые умственные нарушения могут иметь трудности с обучением ранним моторным навыкам, таким как перекатывание, сидение или стояние в первый год жизни.Задержка речевого развития - наиболее частая проблема, с которой сталкиваются дети с умственными недостатками, и часто обнаруживается в дошкольном возрасте. Дети могут быть не в состоянии произносить полные предложения из-за языковых трудностей и когнитивных нарушений. Вспышки гнева, агрессивное поведение или самоповреждение, взрывные вспышки и т. Д. Чаще встречаются у детей с ИН, чем у нормального ребенка. Эти поведенческие проблемы часто могут быть вызваны расстройством из-за нарушения коммуникативных навыков или двигательных навыков. Причины умственной отсталости у детейРазличные медицинские, экологические и генетические факторы во время беременности, родов или после родов могут вызвать умственную отсталость у детей. Эти факторы могут привести к повреждению или часто мешать развитию мозга. Конкретные причины умственной отсталости не всегда выявляются. Следующие генетические факторы, такие как наследственных заболеваний и хромосомных аномалий, могут повышать риск умственной отсталости (3).

Следующие осложнения или ситуации со стороны матери во время беременности могут увеличить риск ИД у детей (5).

Следующие факторы могут повысить риск ID во время родов (5).

Следующие факторы могут вызвать ID после рождения (5).

Существуют различные тесты для оценки умственной отсталости, а также для прогнозирования риска ее развития.К ним относятся (6):