|

|

|||||||||||||||

|

||||||||||||||||

Обучение детей рассказыванию по наблюдениюОбучение детей рассказыванию | Консультация на тему:

Консультация для родителей «Обучение детей рассказыванию» Подготовила воспитатель Гришкова С.В. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» Средством обучения связной речи является рассказывание детей. Можно выделить следующие виды: Рассказывание по игрушкам и предметам. Начиная со второй младшей группу при обучении связной речи широко применяются игрушки и предметы. Занятия по рассматриванию и описанию игрушек — одни из самых любимых и интересных занятий по родному языку для детей трех-четырех лет. Обычно они проходят в эмоциональной игровой форме, очень оживленно. Дети рассказывают об игрушке и о действиях с ней. В средней группе детей учат описывать игрушки, предметы, используя распространенные предложения или высказывания, состоящие из двух-трех предложений. На пятом году жизни ребенок уже начинает употреблять в своей речи сложные синтаксические конструкции, состоящие из двух простых предложений, связанных между собой сочинительной или подчинительной связью. Высказывания его приобретают характер рассказа. У детей пяти-шести лет интерес к составлению описательных рассказов становится все устойчивее. В старшей группе дети учатся описывать игрушки, предметы, проявляя все большую самостоятельность и активность. В подготовительной к школе группе продолжается обучение рассказыванию на основе восприятия — дети учатся наблюдать и отражать наблюдаемое в рассказах-описаниях. На занятиях по описаниюигрушек и предметов выбор объектов для показа и составления рассказов несколько усложняется, следовательно, усложняется и языковой материал, которым оперируют дети. Рассказывание по картине. Во второй младшей группе осуществляется лишь подготовительный этап обучения рассказыванию по картине. Дети этого возраста еще не могут самостоятельно составить связное описание, поэтому педагог учит их с помощью вопросов называть то, что нарисовано на картине. Можно сказать, что полнота и последовательность передачи ребенком содержания картины целиком определяется предложенными ему вопросами. В средней группе на занятиях по развитию речи широко используются картины, изданные в качестве учебных наглядных пособий для детских садов. Цель обучения - учить детей описывать изображенное на картине. В средней группе у детей формируют навыки самостоятельного описания картины, которые будут развиваться и совершенствоваться в старшей группе. В среднем возрасте на занятиях по рассматриванию картин дошкольники упражняются в построении высказываний, состоящих из нескольких предложений, объединенных единым содержанием. Они также учатся сосредоточенно выслушивать рассказы педагога по картинам, так что их опыт восприятия описательных рассказов постепенно обогащается. Все это - подготавливает детей к самостоятельному составлению рассказов на предстоящих этапах обучения — в старшей и подготовительной группах. В старшем дошкольном возрасте, когда активность ребенка возрастает, а речь совершенствуется, появляются возможности для самостоятельного составления рассказов по картинам. Дети, воспринимая речевой образец, учатся обобщенно подражать ему. Описание педагога раскрывает в основном наиболее трудную или менее заметную часть картины. Об остальном дети высказываются сами. В подготовительной к школе группе при обучении рассказыванию продолжают широко использовать картины. На протяжении всего учебного года идет работа по совершенствованию и закреплению речевых умений и навыков. При постановке заданий учитывается ранее приобретенный детьми опыт и уровень их речевого развития. В подготовительной к школе группе повышаются требования к детским рассказам с точки зрения содержания, логической последовательности изложения, точности описания, выразительности речи и т. д. Дети учатся описывать события, указывая место и время действия; самостоятельно придумывают события, предшествовавшие изображенным на картине и последующие. Вывод: игрушки, предметы и картины служат прекрасным материалом для обучения разным типам высказываний, поскольку они подсказывают содержание речи. При описании дети опираются на восприятие наглядного материала, вычленяют характерные признаки предметов и явлений. Часто в описание включается и рассказ о выполненных или возможных действиях с игрушкой или предметом. В повествовательных монологах дети передают определенный сюжет, подсказанный картиной, готовой игровой ситуацией, созданной при помощи игрушек, а также придумывают рассказ по картине, с выходом за рамки изображенного, или по игрушкам (одной или нескольким). В рассказывании по игрушкам и картинам дети учатся отбирать предметно-логическое содержание для описаний и повествований, приобретают умения выстраивать композицию, связывать части в единый текст, избирательно пользоваться языковыми средствами. Рассказывание из личного опыта Начиная со старшей группы в детском речевом творчестве значительное место занимают рассказы детей о себе, о дружбе со сверстниками, об интересных прогулках и играх, о трудовых делах. Рассказам на темы из детского игрового опыта должно быть уделено большое внимание, так как при этом создаются условия для возникновения живой непосредственной связи между занятиями и игровым творчеством детей. Часто рассказы из опыта связаны с наблюдениями природы. Ко времени перехода в подготовительную группу дети накапливают первоначальный опыт рассказывания на темы, отражающие их игры, наблюдения, прогулки, трудовые дела, взаимоотношения в коллективе. В подготовительной к школе группе воспитатель продолжает упражнять детей в рассказывании на темы из личного опыта. Учитывая приобретенные навыки, педагог повышает требования к рассказам, добивается проявления детьми большей активности и самостоятельности. Рассказы детей седьмого года жизни несколько сложнее по структуре и по грамматическому строю, в них передается значительно больше фактического материала. Ребенок все чаще сам, без дополнительных вопросов и указаний взрослого, поясняет события, о которых рассказывает. Творческое рассказывание (рассказывание по предложенным сюжетам) Занятия по творческому рассказыванию являются важным звеном в системе обучения связной выразительной речи детей старшего дошкольного возраста и играют большую роль в развитии их творческой активности и самостоятельности. Одним из важных методических вопросов обучения творческому рассказыванию является вопрос о выборе сюжетов. Сюжет может быть одобрен, если он вызывает у детей желание придумать рассказ, сказку с четким композиционным построением, с включением в них элементарных описаний, если он соответствует опыту ребенка, уровню его речевого развития, затрагивает нравственные и эстетические чувства, активизирует воображение, углубляет интерес к речевой деятельности. Творческие рассказы– это рассказы о вымышленных событиях. Под творческим рассказыванием в методике понимают деятельность, результатом которой является придумывание детьми сказок, реалистических рассказов с самостоятельно созданными образами, ситуациями, логически построенных, облеченных в определенную словесную форму. Реалистический рассказ отражает существующие в природе предметы и явления, хотя в личном опыте ребенка они не встречались. Сказки чаще всего представляют собой отражение художественного опыта, накопленного детьми при восприятии и пересказе народных и литературных сказок. Дети могут сочинять также и небылицы. Творческими могут быть сочинения не только повествовательного, но и описательного характера. Приемы рассказывания Совместное рассказывание. Этот прием представляет собой совместное построение коротких высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок ее заканчивает. Он применяется в младших группах, преимущественно в индивидуальной работе, а в средней со всеми детьми. Воспитатель выполняет самую сложную функцию – планирует высказывание, задает его схему, называя начало предложения, подсказывает последовательность, способы связи («Жила-была девочка. Однажды она. А навстречу ей»). Совместное рассказывание сочетается с драматизацией разных сюжетов. Постепенно дети подводятся к несложным импровизациям. Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложение какого-либо события, доступное детям для подражания и заимствования. Образец рассказа наиболее широко применяется на первоначальных этапах обучения и предназначен для подражания и заимствования детьми. Образец подсказывает ребенку примерное содержание, последовательность и структуру монолога, его объем, облегчает подбор словаря, грамматических форм, способов внутритекстовой связи. Образец показывает примерный результат, которого должны достичь дети. В связи с этим он должен быть кратким, доступным и интересным по содержанию и форме, живым и выразительным. Образец следует произносить четко, в умеренном темпе, достаточно громко. Содержание образца должно иметь воспитательную ценность. Образец относится к прямым приемам обучения и используется в начале занятия и по его ходу для коррекции детских рассказов. Воспитатель при этом поощряет элементы самостоятельности детей, однако допускает на первых порах, особенно в младшей и средней группах, буквальное подражание образцу. Для развития самостоятельности и творчества детей рассказ-образец не должен быть исчерпывающим, охватывать, например, все содержание картины или какой-либо темы. Такой образец служит опорой для рассказывания о других эпизодах. В противном случае он будет сковывать детскую мысль, провоцировать детей на дублирование услышанного от воспитателя. Некоторые методисты не рекомендуют предлагать образец рассказа в конце занятия, поскольку дети не смогут уже ему подражать. Однако, например в старших группах, в этом случае он может быть предложен для сравнения с детскими монологами и их оценки. Как разновидность образца рассказа используется частичный образец – начало или конец рассказа. Этот прием также облегчает задачу самостоятельного создания детьми текста и применяется при закреплении умения рассказывать или для демонстрации детям вариантов творческого выполнения задания. Анализ образца рассказа привлекает внимание детей к последовательности и структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих рассказов. План рассказа – это 2 – 3 вопроса, определяющие его содержание и последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. План рассказа используется во всех видах рассказывания. При описании игрушек, предметов он помогает последовательному вычленению и характеристике их деталей, признаков и качеств, а в повествовании – отбору фактов, описанию героев, места и времени действия, развитию сюжета. В старшей группе дети могут допускать отклонения от плана, воспитатель постепенно приучает их к определенной последовательности в рассказе, обращает внимание на нарушение логики, неполноту рассказа. В подготовительной к школе группе дети могут воспроизводить план (термин «план» не употребляется) и контролировать следование ему рассказчиками. Здесь используется также совместное составление плана педагогом и детьми, а также самостоятельное продумывание детьми плана своих рассказов. План рассказа может сопровождаться его коллективным обсуждением. Данный прием особенно необходим в творческом рассказывании, он помогает разнообразить и обогащать содержание монологов, закреплять представления о их структуре, выбирать наиболее подходящие языковые средства. Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми. В процессе последовательного обсуждения плана они вместе с воспитателем отбирают наиболее интересные высказывания и объединяют их в целостный рассказ. Воспитатель может повторить весь рассказ целиком, вставляя и свои фразы. Затем рассказ повторяют дети. Ценность этого приема состоит в том, что он позволяет наглядно представить весь механизм составления связного текста, активизировать всех детей. Другой разновидностью этого приема является составление рассказа подгруппами – «командами». Например, в рассказывании по серии сюжетных картинок дети сами определяют внутри группы, кто будет рассказывать по каждой из картинок; в рассказывании на свободную тему дети обсуждают содержание и форму рассказа, вместе составляют его текст и предлагают вниманию всей группы. Составление рассказа по частям – по существу также разновидность коллективного рассказывания, при котором каждый из рассказчиков создает часть текста, как в приведенном выше примере рассказывания по серии сюжетных картинок. Этот прием используется при описании много-эпизодных картинок, в рассказывании из коллективного опыта, когда легко выделить отдельные объекты, подтемы. К каждой из них составляются план, а затем 2 – 3 высказывания, которые в конце объединяются воспитателем или хорошо рассказывающим ребенком. Оценка детских монологов направлена на анализ раскрытия ребенком темы рассказа, его последовательности, связности, выразительных средств языка. Оценка носит обучающий характер. Прежде всего воспитатель подчеркивает достоинства рассказа, чтобы все дети могли на них учиться (интересное и оригинальное содержание, необычный зачин, диалог героев, образные слова и выражения). В младшей и средней группах оценка носит поощрительный характер, а в старших указывает и на недостатки, чтобы дети знали, чему еще им предстоит научиться. К анализу рассказов в старшей и подготовительной группах привлекаются дети. В процессе обучения монологической речи используются и другие приемы: вспомогательные вопросы, указания, исправление ошибок, подсказ нужных слов, прослушивание детьми своих рассказов, записанных на магнитофон. Вспомогательные вопросы, как правило, задают после рассказывания для уточнения или дополнения, чтобы не нарушать связности и плавности речи. Указания могут быть обращены ко всем детям или к одному ребенку (рассказывать подробно или кратко, обдумать рассказ, говорить громко, выразительно). Прослушивание магнитофонной записи своей речи повышает самоконтроль в работе над текстом. В обучении рассказыванию особое значение имеет обогащение мотивов речевой деятельности детей. Мотивационные установки делают процесс обучения интересным, привлекательным, повышают активность детей и качество их рассказов. В младшей и средней группах это, главным образом, игровые мотивы («Расскажем про зайчика, который хочет поиграть с ребятами»; « Незнайка просит научить рассказывать сказки про»). В старших группах это социальные мотивы («Придумайте сказки для малышей»; «Запишем самые интересные сказки и составим книгу»). Таким образом, приемы обучения дошкольников рассказыванию многообразны. Методика их использования изменяется на разных этапах обучения и зависит от вида рассказывания, от стоящих задач, от уровня умений детей, от их активности, самостоятельности. Составлено основываясь на материале: Короткова Э. П. Обучение рассказыванию в детском саду. - М., 1978 Абахтимова Ольга Николаевна «Методы и обучение дошкольников рассказыванию. Виды рассказывания в соответствии с ФГОС ДОУ» | Материал по развитию речи (подготовительная группа) на тему:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 с. Перелюб Перелюбского муниципального района Саратовской области» Доклад на тему: «Методы и обучение дошкольников рассказыванию. Виды рассказывания в соответствии с ФГОС ДОУ» Подготовила: Воспитатель: Абахтимова О.Н. Образование: средне-специальное Стаж работы: 7 лет Говорить умеют все, но говорить правильно, лишь единицы из нас. Разговаривая с другими, мы пользуемся речью, как средством передачи функций человека. Именно через общение с другими людьми человек реализует себя как личность. Судить о начале развития личности ребенка дошкольного возраста без оценки его речевого развития невозможно. Развитие речи – главный показатель умственного развития. Учить ребенка рассказывать - это значит формировать его связную речь. Эта задача входит как составная в общую задачу развития речи детей дошкольного возраста. Речь ребенка развивается в единстве с формированием его мышления. Е. И. Тихеева писала: «Прежде всего, и главнейшим образом надо заботиться о том, чтобы всеми мерами при поддержке слова содействовать формированию в сознании детей богатого и прочного внутреннего содержания, способствовать точному мышлению, возникновению и упрочению значительных по ценности мыслей, представлений и творческой способности комбинировать их. При отсутствии всего этого язык утрачивает свою цену и значение». В период дошкольного детства в мышлении детей происходят значительные изменения: расширяется их кругозор, совершенствуются мыслительные операции, появляются новые знания и умения, а значит, совершенствуется и речь. Однако мыслительные и языковые навыки дети приобретают лишь в общении с окружающими. По мере того как ребенок растет, общение усложняется по своему содержанию, что в свою очередь влечет за собой усложнение речевых форм, в которых оно протекает. «Изменение образа жизни ребенка, возникновение новых отношений со взрослыми и новых видов деятельности приводит к дифференциации функций и форм речи. Возникают новые задачи общения, заключающиеся в передаче ребенком взрослому своих впечатлений, полученных вне непосредственного контакта со взрослыми. Возникает форма речи-сообщения в виде монолога-рассказа о пережитом и виденном». Основная цель речевого развития – это развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Задачи речевого развития в ФГОС ДО заключаются в следующем: овладение речью как средством общения и культуры, (это значит, надо сформировать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не испытывали трудностей в установлении контактов со сверстниками и взрослыми, чтобы их речь была понятна окружающим), обогащение активного словаря, происходит за счет основного словарного фонда дошкольника и зависит от нашего с вами словаря и словаря родителей, для расширения словаря детей создаются благоприятные условия при комплексно – тематическом планировании работы. развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, (Строительным материалом для которой, является словарь и освоение грамматического строя речи, т.е. умение изменять слова, соединять их в предложения) развитие речевого творчества, работа не простая и предполагает, что дети самостоятельно составляют простейшие короткие рассказы, принимают участие в сочинении стихотворных фраз, придумывают новые ходы в сюжете сказки и т.д. Все это становится возможным, если мы создаем для этого условия: знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы (Главная проблема состоит в том, что книга перестала быть ценностью во многих семьях, дети не приобретают опыт домашнего чтения - слушания, книга должна стать спутником детей) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха, (ребенок усваивает систему ударений, произношение слов и умение выразительно говорить, читать стихи) Существуют различные принципы развития речи. Под методическими принципами понимаются общие исходные положения, руководствуясь которыми педагог выбирает средства обучения. Они отражают специфику обучения родной речи, дополняют систему общедидактических принципов и взаимодействуют с такими из них, как доступность, наглядность, систематичность, последовательность, сознательность и активность, индивидуализация обучения и др. Основные направления работы по развитию речи детей заключаются в следующим: 1.Развите словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 3. Формирование грамматического строя: Морфология, Синтаксис и Словообразование 4. Развитие связной речи: Диалогическая речь Монологическая речь 5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. Воспитание любви и интереса к художественному слову. Различают формы и методы работы по речевому развитию : Наглядные: 1. Непосредственное наблюдение и его разновидности (Наблюдения в природе, экскурсии) 2. Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам, картинам) Словесные:

Практические:

К средствам развития речи относятся: общение взрослых и детей, культурная языковая среда, обучение родной речи, художественная литература, изобразительное искусство, музыка, театр, занятия по другим разделам программы. Как же речевое развитие связанно с другими видами деятельности? 1. Игровая деятельность. Игровая деятельность является важным звеном и условием реализации задач речевого развития. Через игровую деятельность происходит развитие диалогической речи; активного словаря; умение использовать в речи слова и выражения, отражающие представления ребёнка о качествах людей. 2. Познавательно - исследовательская деятельность напрямую связана с речевым развитие. Формирование речевых умений происходит в три этапа. Первый этап: репродуктивный, при активном участии взрослого. Второй этап: самостоятельного использования хорошо известных алгоритмов и правил. Третьем этап: творческая реализация знаний и умений 3. Коммуникативная деятельность. Коммуникативная деятельность является одной из главных для речевого развития детей, так как в ней реализуются практически все задачи речевого развития. Главной задачей педагога является создание условий для практической реализации детьми своего речевого потенциала. 4. Восприятие художественной литературы и фольклора. В ходе реализации данного вида деятельности через диалог с автором, комментарии и обсуждение содержания произведения происходит овладение речью как средством общения, обогащение активного и пассивного словаря, и, как следствие, развивается связная, грамматически правильная диалогическая и монологическая речь. 5. Конструирование Организация группового конструирования, обыгрывание построек, обсуждение конструкций и называние деталей помогают ребёнку овладеть речью как средством общения, обогатить активный и пассивный словарь, развивают связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь. Конструирование оказывает огромное влияние на развитие мелкой моторики рук. 6. Изобразительная деятельность Обогащение словарного запаса ребёнка-дошкольника происходит через знакомство с основными и вспомогательными цветами, произведениями изобразительного искусства и его жанрами, с выразительными средствами (форма, цвет, колорит, композиция). 7. Музыкальная деятельность В процессе музыкальной деятельности происходит обогащение словаря, развитие артикуляции, звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и фонематического восприятия. 8. Самообслуживание и элементарный бытовой труд В процессе деятельности детей по самообслуживанию педагог имеет возможность активизировать их речевую деятельность, привлекать внимание детей к их собственной речи, воспитывать эмоционально-положительное реагирование на просьбы и требования взрослого. 9. Двигательная деятельность Развитие двигательной активности и развитие речи находятся в прямо пропорциональной зависимости: чем выше активность, тем лучше развита речь. Развитие ребёнка дошкольного возраста наиболее успешно осуществляется в условиях обогащённой развивающей среды, которая обеспечивает единство социальных и природных средств, разнообразную деятельность и обогащение речевого опыта детей. Обучая ребенка рассказыванию, т. е. самостоятельному связному и последовательному изложению своих мыслей, педагог помогает ему находить точные слова и словосочетания, правильно строить предложения, логически связывать их друг с другом, соблюдать нормы звуко - и слово-произношения. Иными словами, воспитатель совершенствует все стороны речи ребенка — лексическую, грамматическую, фонетическую. При этом выполнение дошкольником заданий по рассказыванию интенсифицирует процесс овладения языковыми средствами. Ведь ребенок, чьи рассказы с интересом и вниманием выслушивают окружающие, испытывает потребность высказываться точнее, понятнее; прилагает усилия для того, чтобы его речь звучала четко, ясно и достаточно громко; он начинает с большим вниманием относиться к помощи взрослого, когда тот в случае необходимости напоминает нужные слова или помогает начать рассказ, перейти от одной его части к другой и т. п. Программа обучения в детском саду» ставит перед педагогом такие задачи:

В программе нет специального раздела об обучении рассказыванию в младших группах, так как с детьми этого возраста на занятиях по развитию речи можно проводить только подготовительную работу. Особое внимание на подготовительном этапе уделяется формированию навыков разговорной речи: дети учатся слушать воспитателя, высказываться в присутствии товарищей. Отвечая на вопросы педагога, ребенок может описать предмет, игрушку, картинку. Занятия проводятся в игровой форме. В средней, старшей и подготовительной к школе группе на занятиях также используются различные предметы, игрушки и картинки. Но в этом возрасте дети уже начинают овладевать основными видами монологической речи. С ними проводят специальные занятия по пересказу, а начиная со старшей группы - по рассказыванию на темы из личного опыта. В подготовительной к школе группе новым для детей видом обучения являются занятия по творческому рассказыванию на предложенный педагогом сюжет. Рассказы ребенка могут быть разнообразны по содержанию:

Важно, чтобы дети говорили о хорошо знакомых им предметах, фактах, событиях. Тогда их речь становится более связной и свободной. В процессе подготовки к занятиям по развитию речи воспитатель должен отбирать такой материал для рассказов, на основе которого углубляются нравственные представления и чувства ребенка, его эмоциональные и эстетические переживания. B процессе обучения дети овладевают умением составлять рассказы различных видов. Рассказы на реалистические темы требуют от ребенка жизненно достоверного, точного изложения фактов. К таким рассказам, которые в методике развития речи принято называть

относятся рассказы по восприятию, а также по памяти (на темы из личного опыта). Другую группу составляют

которые создаются при активной работе воображения. Однако и здесь широко используются реалистические темы: ребенок может придумывать события или действия вымышленного героя, но при этом придерживаться жизненной достоверности. Постепенно приобретая опыт составления рассказов на темы реалистического характера, дети в старшем дошкольном возрасте могут обращаться уже и к сказочным сюжетам. С живым интересом ребенок пробует придумать сказку с присущими ей жанрово-композиционными особенностями: сказочным зачином, повторами и т. п. Так постепенно совершенствуется его словесное творчество. По форме рассказы делятся на:

Объектом для описания служат вещи, игрушки, растения. Описательный рассказ может быть составлен и по предметным картинкам. На занятиях воспитатель учит ребенка выделять существенные признаки, качества предметов или явлений, существующие между ними связи и отношения и придерживаться определенной последовательности при описании их; использовать точные обозначения, эмоционально окрашенные слова и словосочетания. Чаще всего рассказы-описания составляются дошкольниками при опоре на восприятие, т. е. дети описывают то, что видят перед собой. Однако описательный рассказ, может быть, развернут и на материале образов памяти — ребенок припоминает то, что наблюдал раньше, и по воспоминаниям дает описание вещи, игрушки и т. д. При составлении сюжетных рассказов у детей формируют умение передавать те или иные события, происшествия, приключения во временной последовательности. При этом они на практике осваивают построение рассказа — в простейшей форме передают завязку, развитие действия и его кульминацию, развязку. В сюжетном рассказе обязательны действующие лица, в него могут входить также элементы описания, рассуждения. В процессе подготовки к занятиям по развитию речи воспитатель должен отбирать такой материал для рассказов, на основе которого углубляются нравственные представления и чувства ребенка, его эмоциональные и эстетические переживания. Заключение: Таким образом, можно сделать вывод о том, что в соответствии с ФГОС ДО, одним из приоритетных направлений системы дошкольного образования, является развитие речи у дошкольников. А использование педагогом современных педагогических технологии в дошкольном образовании, помогает наиболее эффективно решать задачи по речевому развитию дошкольников. А также грамотная речь педагога является одной из важнейших составляющих, т. к. именно педагог закладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности детей, приобщает их к культуре устного высказывания. Приемы обучения рассказыванию для детей дошкольного возраста | Консультация по логопедии (старшая группа):Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.г.т. Петра Дубрава структурное подразделение «Детский сад» «Созвездие» муниципального района Волжский Самарской области Учить ребенка рассказывать – это значит формировать его связную речь. Овладение связной речью существенно влияет на интелллектуальное развитие воспитанников: они все совершеннее пользуются речью как средством общения. Для ребенка это овладение является также средством познания, средством проверки своих знаний, представлений, оценок. В ДОО придается большое значение формированию навыков рассказывания. Обучение расказыванию – это развитие монологической речи. Обучение разговорной речи и ее дальнейшее развитие являются основой формирования монологической речи, а значит фундаментом становления детских рассказов. Обучая ребенка рассказыванию, то есть самостоятельному связному и последовательному изложению своих мыслей, педагог помогает ему находить точные слова и словосочетания, правильно строить предложения, логически связывать их друг с другом, соблюдать нормы звуко- и словопроизношения. Иными словами, педагог совершенствует все стороны речи ребенка – лексическую, грамматическую, фонетическую. При этом выполнение воспитанником заданий по рассказыванию интесифицирует процесс овладения языковыми средствами. Ведь ребенок, чьи рассказы с интересом и вниманием выслушивают окружающие, испытывает потребность высказываться точнее, понятнее; прилагает усилия, для того, чтобы его речь звучала четко, ясно и достаточно громко; он начинает с большим вниманием относиться к помощи взрослого, когда тот в случае необходимости напоминает нужные слова или помогает начать рассказ, перейти от одной его части к другой. Какие ставятся основные задачи по обучению рассказывания? 1. Учить связно рассказывать об увиденном и услышанном, правильно отражать в речи воспринятое. 2. Рассказывать последовательно, с достаточной полнотой и законченностью, не отвлекаясь от темы. 3. Помогать находить нужные слова, выражения, поощрять использование точных названий предметов, действий, качеств. 4. Развивать образную речь, учить рассказывать живо, выразительно. Однако обучение будет эффективным лишь в том случае, если дети внимательно слушают объяснения и указания педагога, активно выполняют учебные задания, проявляют к ним интерес. Одно из важнейшых условий успешной работы по развитию речи воспитанников – овладение методами и приемами обучения рассказыванию. В процессе воспитательно-образовательной работы используются такие приемы, как: а) объяснения; б) вопросы; в) речевой образец; г) демонстрация наглядного материала; д) упражнения; е) оценка речевой деятельности. Все эти приемы педагог использует при проведении того или иного занятия. Существуют виды занятий по обучению рассказывания. 1. Занятие по обучению рассказывания с использованием предметов и игрушек. Оно проводится во всех группах. Важным приемом обучения являются вопросы, с помощью которых педагог помогает воспитанникам лучше познакомиться с объектом описания. Опираясь на вопросы, воспитанники анализируют, сравнивают, обобщают. Отвечая на них – припоминают точные обозначения предметов, признаков, качеств. Как правило, педагог задает вопросы в начале занятия, когда знакомит детей с игрушками или предметами и подготавливает к предстоящему рассказыванию. Широко используется речевой образец (рассказ педагога). Образец служит примером точной соотнесенности речи с воспринимаемым объектом, с вычленяемыми в нем качествами, признаками, деталями. Это – один из ведущих приемов, поскольку дети овладевают речью путем активного творчества подражания речи, которую они воспринимают от окружающих. Рассказ педагога, используемый в качестве образца, должен быть содержательным, интересным, лаконичным и эмоционально выразительным. 2. Занятие по обучению рассказывания с использованием картин. Проводятся два вида таких занятий: 1. Рассматривание картин с беседой о них. 2. Составление детьми рассказов по картине. Занятия по рассматриванию картин проводятся во всех группах. В младшем и среднем дошкольном возрасте воспитанники учатся описывать предметные и сюжетные картины, опираясь на вопросы педагога, а в старшей и подготовительной к школе группах основное внимание уделяется самостоятельному рассказыванию (описание предметных и сюжетных картин, составление сюжетных рассказов по серии картин). 3. Занятие по обучению пересказывания. Проводится со среднего дошкольного возраста. Оно занимает значительное место в системе работы по формированию связной речи воспитанников. Когда ребенок не только слушает рассказы, сказки, но и сам воспроизводит их в собственной речи, воздействие художественных произведений на его личность, на его речевое разивие усиливается. Какие существуют методические приемы по обучению пересказу? Прежде всего, необходимо выразительно прочитать рассказ, который предстоит пересказать. После выразительного чтения проводится беседа, основное назначение которой – выяснить, правильно ли дети поняли содержание и смысл произведения. Главным методическим приемом в беседе выступают вопросы педагога. Однако беседу нельзя превращать в пересказ по вопросам. Это происходит в том случае, если вопросы ставятся почти к каждой фразе текста, и дети с формальной дословностью воспроизводят его. Ребенок должен проявлять в процессе пересказа самостоятельность, творческую активность, вопросы педагога должны сосредоточивать его мысль на центральных, узловых моментах повествования. После первого чтения педагога и беседы, которая закрепляет целостное восприятие литературного произведения, дети повторно слушают рассказ или сказку. Кроме вопросов в процессе обучения пересказыванию педагог может применять и другие приемы – совместный пересказ, указания, подсказ-напоминание. Важным методическим приемом является оценка детского пересказа. Используя его, педагог не должен забывать, что отметив положительные моменты и недостатки, нужно обязательно поощрить старания воспитанников. 4. Рассказывание на тему из личного опыта. Занятия по рассказыванию на тему из личного опыта проводят в старшей и подготовительной к школе группах. Воспитанников учат рассказывать по готовому плану. Вначале педагог сообщает тему рассказа, а затем знакомит с основными пунктами плана, смысловыми паузами и интонацией, отделяя вопрос от другого, подчеркивая во фразах опроные слова (например: Тема «Наш сад». Педагог говорит: «Вначале надо рассказать о деревьях и кустарниках нашего участка, потом – в середине рассказа – подробно рассказать о нашей клумбе и о газонах на участке, в конце – о площадках для игр и забав».). После того как план будет изложен, следует предложить одному-двум детям повторить его. Если объем материала для рассказывания достаточно большой и связан с общегрупповыми наблюдениями, целесообразно организовать коллективное рассказывание по намеченному плану. Коллетивное рассказывание объединяет детей выполнением общего задания, повышает их внимание и сосредоточенность, обогащает новыми ценными формами речевой деятельности. Педагог также может применить прием совместных действий, которые позволит ему включиться в рассказывание, чтобы дать пример изложения. Это прием особенно эффективен в том случае, если дети рассказывают с затруднениями, малоинтересно. 5. Творческое рассказывание. Занятия проводятся в подготовительной к школе группе. Основная задача – предложить придумать рассказ, сказку или рассказать по предложенному сюжету. В рамках предложеноого сюжета дети учатся придумывать завязку, ход события и развязку, описывать место и время действия, соблюдать логику развития сюжета, правдиво изображать действительность в рассказах на реалистические темы. При этом педагог следует различными приемами: вопросами, указаниями, упражнениями, оценкой, использованием речевых образцов. Применение речевого образца помогает детям увереннее придумывать рассказы по предложенному сюжету. Рекомендуется также использовать прием совместных действий – непосредственное участие педагога помогает ребенку лучше справиться с творческим заданием. Педагог начинает раскрывать тему, а дети продолжают и заканчивают. Таким образом, приемы обучения рассказыванию достаточно разнообразны. Они помогают активизировать детскую память и воображение, а также составлять содержательные и эмоционально выразительные рассказы. Обучение дошкольников творческому рассказываниюВариант 5. Тема: «Обучение дошкольников творческому рассказыванию». План теоретической части:

Практическая часть:

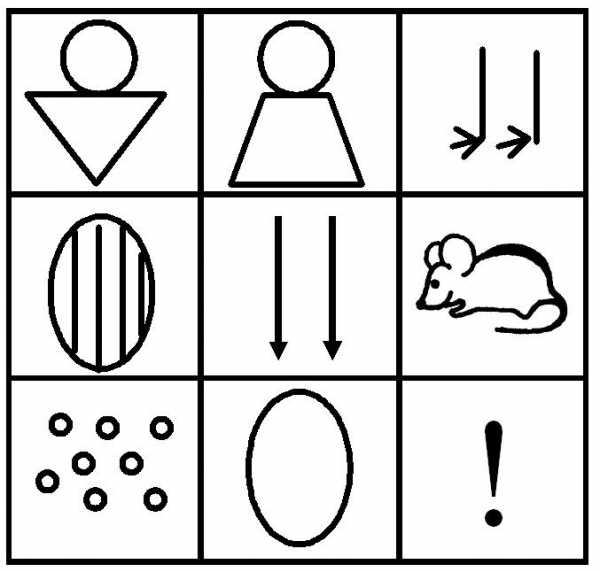

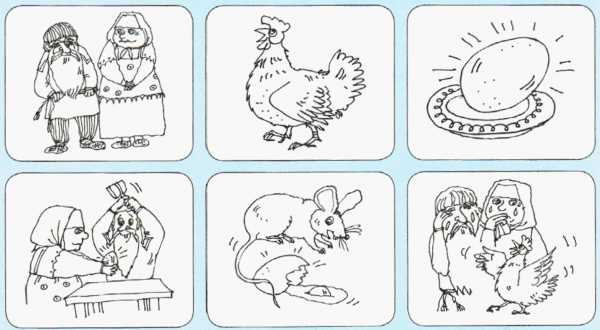

Своеобразие и значение творческого рассказывания в детском саду. Творческое рассказывание – это вид творческой художественной деятельности, требующей запаса представлений, знаний и достаточной речевой культуры. Характерная его особенность – построение на материале воображения, требующего творческого преобразования полученного опыта. Под творческим рассказыванием мы понимаем речевую деятельность, результатом которой является придуманный детьми рассказ самостоятельно созданными новыми образами, ситуациями, действиями, с естественно развивающимся сюжетом, логически построенную и определенную словарную форму, соответствующую содержанию. Творческое рассказывание детей рассматривается как такой вид деятельности, который захватывает личность ребенка в целом: требует активной работы воображения, мышления, речи, проявления наблюдательности, волевых усилий, участия положительных эмоций. Возможность развития творческой речевой деятельности возникает в старшем дошкольном возрасте, когда у детей появляется достаточно большой запас знаний об окружающем мире, который может стать содержанием словесного творчества. Дети овладевают сложными формами связной речи, словарем. У них возникает возможность действовать по замыслу. Воображение из репродуктивного, механически воспроизводящего действительность превращается в творческое. Словесное творчество — наиболее сложный вид творческой деятельности ребенка. Элемент творчества есть в любом детском рассказе. Поэтому термин «творческие рассказы» — условное название рассказов, которые дети придумывают сами. Особенности творческого рассказывания заключаются в том, что ребенок должен самостоятельно придумывать содержание (сюжет, воображаемые действующие лица), опираясь на тему и свой прошлый опыт, и облекать его в форму связного повествования. Требуется также умение придумывать завязку, ход события, кульминацию и развязку. Не менее сложная задача — точно, выразительно и занимательно передавать свой замысел. Творческое рассказывание в какой-то степени родственно настоящему литературному творчеству. От ребенка требуется умение выбрать из имеющихся знаний отдельные факты, внести в них элемент фантазии и составить творческий рассказ. В основе словесного творчества, отмечает О.С.Ушакова, лежит восприятие произведений художественной литературы, устного народного творчества, в том числе и малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы) в единстве содержания и художественной формы. Словесное творчество детей выражается в различных формах: - в сочинении рассказов, сказок, описаний; - в сочинении стихотворений, загадок, небылиц; - в словотворчестве (создании новых слов — новообразований). Этапы обучения творческому рассказыванию. Взаимосвязь обучения и творчества. В формировании детского художественного творчества А. Ветлугина выделяла три этапа. На первом этапе происходит накопление опыта. Роль педагога заключается в организации жизненных наблюдений, влияющих на детское творчество. Ребенка надо учить образному видению окружающего (восприятие приобретает эстетическую окраску). В обогащении восприятия особую роль играет искусство. Произведения искусства помогают ребенку острее чувствовать прекрасное в жизни, способствуют зарождению художественных образов в его творчестве. Второй этап — собственно процесс детского творчества, когда возникает замысел, идут поиски художественных средств. Процесс детского творчества не очень развернут во времени. Возникновение замысла у ребенка проходит успешно, если создана установка на новую деятельность (придумаем рассказ). Наличие замысла побуждает детей к поискам средств его реализации: поиски композиции, выделение поступков героев, выбор слов, эпитетов. Большое значение здесь имеют творческие задания. На третьем этапе появляется новая продукция. Ребенок интересуется ее качеством, стремится завершить ее, испытывая эстетическое удовольствие. Поэтому необходимы анализ результатов творчества взрослым, его заинтересованность. Анализ нужен и для формирования художественного вкуса. Условия, необходимые для обучения творческому рассказыванию. Знание особенностей формирования детского словесного творчества дает возможность определить педагогические условия, необходимые для обучения детей творческому рассказыванию. 1. Одним из условий успеха детей в творческой деятельности является постоянное обогащение опыта детей впечатлениями из жизни. Эта работа может иметь разный характер в зависимости от конкретного задания: экскурсии, наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, альбомов, иллюстраций в книгах и журналах, чтение книг. 2. Другим важным условием успешного обучения творческому рассказыванию принято считать обогащение и активизацию словаря. 3. Творческий рассказ — продуктивный вид деятельности, конечным результатом его должен быть связный, логически последовательный рассказ. Поэтому одно из условий — умение детей связно рассказывать, владеть структурой связного высказывания, знать композицию повествования и описания. Этим умениям дети обучаются на предыдущих возрастных этапах, воспроизводя литературные тексты, составляя описания игрушек и картин, придумывая по ним рассказы. 4. Еще одно условие — правильное понимание детьми задания «придумать», т.е. создать нечто новое, рассказать о том, чего на самом деле не было, или ребенок этого сам не видел, но «придумал» (хотя в опыте других подобный факт мог быть). Речевые и воспитательные задачи по обучению детей творческому рассказыванию. Речевые задачи: 1. Учить детей самостоятельно, целенаправленно составлять рассказ, соблюдая его композиционную целостность и художественную выразительность. 2. Развивать творческую продуктивность. 3. Учить совершенствовать новый вариант рассказа. 4. Формировать интерес к творческому рассказыванию в игровой деятельности. 5. Развивать оценочное суждение о качестве рассказывания как своих, так и товарищей. Воспитательные задачи: Воспитывать положительное отношение к рассказам товарищей, умение выслушивать их внимательно, обращая внимание на построение сочинения, исполнения выразительных средств языка. Требования к рассказыванию детей: 1. Должно быть самостоятельным, это значит, что рассказ составляется без наводящих вопросов, сюжет повествования не заимствован из рассказа педагога и друзей. 2. Целенаправленность – умение подчинять все содержанию, общему замыслу, без лишней детализации и перечисления. 3. Зачин, развитие сюжета, кульминация, концовка, умелое описание места действия, природы, портрета героя, его настроения. 4. Показатель устной речи детей 5-6 лет – это умение придумывать несколько вариантов своего собственного рассказа или по аналогии с прочитанным. В методике развития речи не существует строгой классификации творческих рассказов, но условно можно выделить следующие виды: - рассказы реалистического характера; - сказки; - описания природы. Начинать обучение творческому рассказыванию лучше с придумывания рассказов реалистического характера («Как Миша варежку потерял», «Подарки маме к 8 Марта»). Не рекомендуется начинать обучение с придумывания сказок, так как особенности этого жанра заключаются в необыкновенных, иногда фантастических ситуациях, что может привести к ложному фантазированию. Наиболее сложным заданием является создание текстов описательного характера о природе, поскольку выразить в связном тексте свое отношение к природе ребенку сложно. Для выражения своих переживаний, связанных с природой, ему надо владеть большим количеством обобщенных понятий, в большей степени уметь синтезировать. Виды ОД по обучению детей творческому рассказыванию Э. П. Коробкова выделяет 7 видов занятия: 1. Придумывания продолжения и завершения рассказа, предложенного педагогом. 2. Придумывание рассказа или сказки по плану педагога, составленные детьми. 3. Придумывание рассказа или сказки по теме, предложенной педагогом, без плана. 4. Придумывание рассказа или сказки на самостоятельно выбранную тему. 5. Описательные рассказы о природе, например, «Мое любимое время года», «Зимой и летом в лесу», «Весенняя встреча». 6. Придумывание детьми рассказов, аналогичных прочитанному в двух вариантах: заменить героев, сохраняя сюжет, или заменить сюжет, заменяя героев. 7. Придумывание небылиц. Л. Ворошнина выделяет три вида занятия для детей 6-7 лет: 1. Сочинение рассказов или сказок на тему, предложенную педагогом, а как усложнение данного вида – самостоятельный выбор темы. 2. Сочинение по литературному образцу в 2 вариантах. 3. Составление рассказа по пейзажной картине. Методика обучения творческому рассказыванию. Приемы обучения творческому рассказыванию зависят от умений детей, задач обучения и вида рассказа. В старшей группе в качестве подготовительного этапа можно использовать простейший прием рассказывания детей вместе с воспитателем по вопросам. По существу воспитатель «сочиняет» вместе с детьми. В подготовительной к школе группе задачи обучения творческому рассказыванию усложняются (умение четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста). Используются все виды творческих рассказов, разные приемы обучения с постепенным усложнением. Как и в старшей группе, работу с детьми начинают с придумывания реалистических сюжетов. Наиболее легким принято считать придумывание продолжения и завершения рассказа. Воспитатель дает образец, который содержит завязку и определяет пути развития сюжета. Начало рассказа должно заинтересовывать детей, знакомить с главным героем и его характером, с обстановкой, в которой происходит действие. Е. И. Тихеева рекомендовала давать такое начало, которое бы предоставляло простор для воображения детей и давало возможность для развития сюжетной линии в разных направлениях. Вспомогательные вопросы, по мнению Л.А. Пеньевской, являются одним из приемов активного руководства творческим рассказыванием, облегчающим ребенку решение творческой задачи, влияющим на связность и выразительность речи. План в виде вопросов помогает сосредоточить внимание детей на последовательности и полноте развития сюжета. Для плана целесообразно использовать 3 – 4 вопроса, большее их количество ведет к излишней детализации действий и описания, что может тормозить самостоятельность детского замысла. В процессе рассказывания вопросы задаются очень осторожно. Можно спросить, что случилось с героем, о котором ребенок забыл рассказать. Можно подсказать описание героя, его характеристику или как закончить рассказ. Далее - рассказывание по сюжету, предложенному педагогом. Дети должны придумать содержание, оформить его словесно в форме повествования, расположить события в определенной последовательности. Систему занятий по обучению рассказыванию по готовым сюжетам разработала Э. П. Короткова. Она предлагает серию сюжетов по близкой и доступной детям тематике, интересные приемы, активизирующие воображение. Придумывание рассказа на самостоятельно выбранную тему - педагог советует, придумать рассказ об интересном случае, который произошел с мальчиком или девочкой, о дружбе зверей, о зайце и волке. Предлагает ребенку придумать название будущего рассказа и составить план. Обучение умению придумывать сказки начинается с введения элементов фантастики в реалистические сюжеты. Чтение и рассказывание детям небольших рассказов, сказок помогает обратить их внимание на форму и структуру произведения, подчеркнуть интересный факт, раскрытый в нем. Это положительно влияет на качество детских рассказов и сказок. Как уже было сказано выше, наиболее сложным видом детских сочинений является описание природы. Эффективной считается такая последовательность обучения описанию природы: 1. Обогащение детских представлений и впечатлений о природе в процессе наблюдений, обучение умению видеть красоту окружающей природы. 2. Углубление детских впечатлений о природе путем рассматривания художественных картин и сравнения красоты изображенного с живой действительностью. 3. Обучение детей описанию объектов природы по представлению. 4. Обучение умению описывать природу, обобщать свои знания, впечатления, полученные во время наблюдений, рассматривания картин, слушания художественных произведений. Словесное творчество детей проявляется иногда после длительных размышлений, иногда спонтанно в результате какого-то эмоционального всплеска. Систематическое знакомство детей с литературными и народными загадками, анализ художественных средств загадок, специальные словарные упражнения создают условия для самостоятельного сочинения детьми загадок. Е. И. Тихеева писала, что живое слово, образная сказка, рассказ, выразительно прочитанное стихотворение, народная песня должны царить в детском саду и готовить ребенка к дальнейшему более глубокому художественному восприятию. Традиционная методика обучения рассказыванию по картине рекомендует использовать в качестве основного приема обучения образец рассказа воспитателя, предложенная Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н.: 1 этап «Определение состава картины» Для побуждения детей к выделению и называнию объектов на картине используется прием «подзорная труба». Правило: навести глазок подзорной трубы на один объект, и назвать его. Для определения деталей одного объекта используется приемы «Аукцион», «Охота за подробностями», «Кто самый внимательный» и др. Игры эти направлены на активизацию внимания детей. При обучении классификационным умениям используется прием группировки по заданному признаку: рукотворности, природности, функциональности, присутствия определенного цвета, формы и т.д. Классификационная группа обозначается обобщающим словом. Моделирование детьми выявленных объектов производится схемами, буквами, картинками, цветом и другими средствами обозначения. Для этого используется доска или лист бумаги, на котором модели располагаются аналогично композиции картины. 2 этап «Установление взаимосвязей между объектами на картине» Предлагаются следующие творческие задания: пришел волшебник «Объединяй» и объединил два объекта (воспитатель указывает на два объекта). Волшебник просит объяснить, почему он это сделал. ПР: игры с картиной «Кошка с котятами». «Ищу друзей» - найти объекты, которые между собой связаны по взаимному расположению. ПР: «Котята дружат между собой, потому что детки одной мамы -кошки и любят вместе играть». «Ищу недругов» - найти объекты, которые между собой «не дружат». ПР: «Клубочки не дружат с корзинкой, потому что они выкатились из нее и не хотят там быть». Примечание: оценка взаимоотношений объектов субъективна. 3 этап «Описание на основе возможного восприятия объектов картины разными органами чувств» Прием «вхождения в картину»: воспитатель побуждает детей к описанию возможных ощущений и предлагает прислушаться внимательнее, вдохнуть запахи, попробовать на вкус, притронуться рукой и т.д. Даются творческие задания. 4 этап «Составление загадок и метафор по картине» Обучение детей составлению загадок идет от полуактивного этапа (воспитатель с детьми составляет общую загадку) к активному (ребенок сам выбирает объект и модель загадки). При этом ребенок может пользоваться смешанной моделью. Для обучения детей составлению загадок необходимо освоить модели в следующей последовательности. 1. Совместно с детьми выбирается объект, изображенный на картине. 2. Совместно с детьми выбирается объект. Обозначаются его действия. 3. Выбирается объект. 4. В объекте выбирается часть. Определяется количество таких частей. Метафоры составляет сам воспитатель и предлагает их отгадать. Задается вопрос к детям: «Про кого или про что на картине я говорю?» 5 этап «Преобразование объектов во времени» Для обучения детей составлению рассказов-фантазий с преобразованием объектов во времени используется прием перемещения во времени («Машина времени»). Выбирается конкретный объект картины и описывается его настоящее. Далее предлагается подумать, кем или чем он был в прошлом и что с ним будет в будущем (далеком или близком). 6 этап «Описание местонахождения объектов на картине» Для обучения детей пространственной ориентировке на картине используются игры: «Да - Нет», «Ожившая картина». Игра «Да - Нет» организуется следующим образом: ведущий загадывает объект на картине, а дети с помощью вопросов устанавливают его местонахождение. Найденный объект «оживает» и находит себе место на сцене (трехмерное пространство). Задача ребенка - описать объект по месту на картине, а затем на сцене. Постепенно выстраивается композиционная модель картины на сцене. 7 этап «Составление рассказов от лица разных объектов» Перед тем, как обучить ребенка составлению творческих рассказов от первого лица необходимо провести творческие задания, которые имеют следующее содержание: «Я назову тебе черту характера, а ты скажи наоборот». «Покажи действием и мимикой изменение твоих чувств». «Превратись в кого-нибудь или во что-нибудь. Опиши твои чувства». Для обучения составлению творческих рассказов от лица какого-либо объекта картины с заранее заданной характеристикой используется прием эмпатии. Он заключается в том, что ребенок представляет себя объектом и «входит» в его эмоциональное состояние, передает его черты характера. Идет подробное описание его состояния, отношений с окружающим миром и возникших проблем. Воспитатель должен побуждать детей к решению проблем героев картины. 8 этап «Смысловая характеристика картины» Подготовительный этап включает в себя углубленную работу по пониманию детьми пословиц и поговорок и обучению объяснять их с точки зрения опыта ребенка. Осмысление содержания картины детьми строится как игра «Объясни, почему так названа картина?». Ее организация основана на методе «Каталог». Воспитателем готовятся листочки бумаги, на которых написаны разные пословицы и поговорки. Вводится правило: выдерни записку, прочитаем текст (читает воспитатель или умеющие читать дети), объясни, почему так назвали картину? Следующая игра «Найди самое удачное название картины». Ребенку предлагается вспомнить несколько пословиц и поговорок, выбрать одну-две самых подходящих к содержанию картины, объяснить свой выбор. Особое внимание здесь уделяется логическим связкам в тексте. В результате получается рассказ - рассуждение. 9 этап «Составление рассказов-фантазий» Для обучения детей составлению рассказов по картине используется игровой прием «Пришел в гости волшебник...». Приглашаются волшебники: 1. Волшебник Увеличения-Уменьшения (ребенок выбирает объект и его свойства и производит их фантастическое преобразование). 2. Волшебник Деления-Объединения (выбранный объект дробится на части и перепутывается по структуре, либо меняется своими частями с другими объектами). 3. Волшебник Оживления-Окаменения (выбранный объект, либо его часть становятся подвижными или, наоборот, лишаются возможности перемещаться в пространстве). 4. Волшебник МогуВсе-МогуТолько (объект наделяется неограниченными возможностями либо ограничивается в своих свойствах). 5. Волшебник Наоборот (у объекта выявляется какое-либо свойство и меняется на противоположное). 6. Волшебник Времени (этот волшебник многофункционален и предполагает преобразование временных процессов: Волшебник Ускорения-Замедления, волшебник Обратного Времени, волшебник Перепутывания Времени, волшебник Остановки Времени, Машина Времени, Зеркало Времени). 10 этап «Составление сказок нравственно-этического характера» Предложить детям сочинить сказку по картине. Определить и назвать место, где будут разворачиваться события. Назвать героев сказки. Наделить выбранные объекты свойствами или чертами характера человека. Предложить детям сделать речевую зарисовку, касающуюся начала сказки (кто и где жил, какой он был). Объявить Случай (появление необычного предмета, явление природы), который приводит к конфликтной ситуации. Продолжение составления текста как описания отношения героев сказки к случаю согласно их личностной характеристике. Обсуждение мнения каждого героя. Провозглашение морали мудрым объектом. Описание разрешения конфликтной ситуации на основе этой морали. Придумывание названия сказки. 11 этап «Составление рифмованных текстов по картине» Работа должна строиться в определенной последовательности. Сначала с детьми проводится игра «Складушки-ладушки», в которой подбираются существительные, прилагательные, глаголы, рифмующиеся между собой и соответствующие содержанию картины. Затем педагог побуждает детей составлять двухстрочные рифмующиеся фразы. На последнем этапе идет создание полного рифмованного текста по содержанию картины в соответствии с предложенным алгоритмом. На занятиях по развитию речи проводить с детьми лексические упражнения по подбору признаков, действий с целью активизации в речи прилагательных и глаголов. Целесообразно возвращаться к сочиненным детьми рифмованным текстам с целью их модификации. Алгоритм мыслительных действий при составлении рифмованных текстов 1. Выбор объекта, определение его свойств, действий и места разворачивания событий. 2. Подбор рифмующихся между собой слов. 3. Работа по алгоритмам создания рифмованного текста. В заключении работы выразительное чтение текста. Анализ картины как целостной системы Проблема обучения одаренных дошкольников творческому рассказыванию становится реально решаемой, если педагог при предъявлении любой новой картины отрабатывает мыслительные операции детей по анализу картины как целостной системы, а ее объектов как составных частей этой системы. Модель работы с картиной как целостной системой Выделение объектов, изображенных на картине. Установление взаимосвязей между объектами. Характеристика объектов (активизируется опыт восприятия объектов разными органами чувств). Описание изображенного на картине средствами символической аналогии (сравнения, метафоры). Представление об объектах в рамках всего времени их существования (до момента изображения на картине и после). Описание местонахождения объектов на картине. Представление себя на картине в качестве одного из объектов. Поиски многозначности смысла сюжета картины. Составление творческих текстов с помощью приемов фантастического преобразования объектов на картине. Создание сказок нравственно-этического плана по мотивам изображенного на картине. Составление рифмованных текстов по содержанию картины. Основные операции анализа объекта картины Выбор основной (возможной) функции объекта. Перечисление составляющих объект элементов, частей. Обозначение сети взаимосвязей данного объекта с другими объектами, изображенными на картине. Представление возможных изменений данного объекта во времени. Выявление признаков объекта, подбор объектов с похожими признаками. Практическая часть.

Модель сказки Курочка-Ряба

«Как Вадим заблудился и выбрался из леса» Вадим очень любил гулять в лесу, собирать грибы, слушать пение птиц. Сегодня он вышел рано и зашёл особенно далеко. Место было незнакомое. Даже сосны и те были какие-то другие – толстые, со свисающими ветвями. Вася сел отдохнуть под большую сосну, вытер потный лоб и задумался, как найти дорогу домой. Направо вела еле заметная тропинка, но куда она идёт,Вадим не знал. Прямо начинался какой-то спуск, а налево был густой лес. Куда идти? Литература. 1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников – М.: Академия, 1998 – 400с. 2. Вихрова И.Н., Шарикова Н.Н., Осипова В.В. Коррекция речи и мелкой моторики через рисование штрихом // Дошкольная педагогика, 2005 - №2 -24-28с. 3. Логинова В.И., Максаков А.И., Попова М.И. и др.Развитие речи детей дошкольного возраста – под ред. Ф.А.Сохина – М.: Просвещение, 1984 – 223с. 4. Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н. Технологии развития связной речи – М.: Академия, 2004 – 304с. 5. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) – М.: Просвещение, 2003 6.Ушакова, О. С Методика развития речи детей дошкольного возраста [Текст] / О. С. Ушакова, Е. М. Струнина – М.: Владос, 2010. – 288 с. 7.Ушакова, О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. ФГОС ДО [Текст] / О. С. Ушакова. – М.: Сфера, 2016. – 288 с. 8.Яшина, В. И., Алексеева, М. М. Теория и методика развития речи детей [Текст]/ В. И. Яшина, М. М. Алексеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 448 с. Методика проведения занятий по обучению детей творческому рассказыванию. | Консультация по развитию речи (старшая группа) на тему:Методика проведения занятий по обучению детей творческому рассказыванию. Для методики обучения творческому рассказыванию особое значение имеет понимание особенностей формирования художественного, в частности словесного, творчества и роли педагога в этом процессе. Н.А. Ветлугина отмечала правомерность распространения понятия «творчество» на деятельность ребенка, ограничивая его словом «детское». В формировании детского художественного творчества она выделяла три этапа. На первом этапе происходит накопление опыта. Роль педагога заключается в организации жизненных наблюдений, влияющих на детское творчество. Ребенка надо учить образному видению окружающего (восприятие приобретает эстетическую окраску). В обогащении восприятия особую роль играет искусство. Произведения искусства помогают ребенку острее чувствовать прекрасное в жизни, способствуют зарождению художественных образов в его творчестве. Второй этап – собственно процесс детского творчества, когда возникает замысел, идут поиски художественных средств. Процесс детского творчества не очень развернут во времени. Возникновение замысла у ребенка проходит успешно, если создана обстановка на новую деятельность (придумаем рассказ). Наличие замысла побуждает детей к поискам средств его реализации: поиски композиции, выделение поступков героев, выбор слов, эпитетов. Большое значение здесь имеют творческие задания. На третьем этапе появляется новая продукция. Ребенок интересуется ее качеством, стремиться завершить ее, испытывая эстетическое удовольствие. Поэтому необходимы анализ результатов творчества взрослым, его заинтересованность. Анализ нужен и для формирования художественного вкуса. Знание особенностей формирования детского словесного творчества дает возможность определить педагогические условия, необходимые для обучения детей творческому рассказыванию. В основе творческого рассказывания лежит процесс переработки и комбинирования представлений, отражающих реальную действительность, и создание на этой основе новых образов, действий, ситуаций, не имевших ранее места в непосредственном восприятии. Единственным источником комбинаторной деятельности воображения является окружающий мир. Поэтому творческая деятельность находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия представлений, жизненного опыта, дающих материал для фантазий. В методике развития речи не существует строгой классификации творческих рассказов, но условно можно выделить следующие виды: рассказы реалистического характера; сказки; описание природы. В ряде работ выделяется сочинение рассказов по аналогии с литературным образцом (два варианта: замена героев с сохранением сюжета; изменение сюжета с сохранением героев). Чаще всего дети создают контаминированные тексты, поскольку им трудно давать описание, не включая в него действие, а описание сочетания с сюжетным действием. Начинать обучение творческому рассказыванию лучше с придумывания рассказов реалистического характера («Как Миша варежку потерял», «Подарки маме к 8 Марта»). Не рекомендуется начинать обучение с придумывания сказок, так как особенности этого жанра заключаются в необыкновенных, иногда фантастических ситуациях, что может привести к ложному фантазированию. Наиболее сложным заданием является создание текстов описательного характера о природе, поскольку выразить в связном тексте свое отношение к природе ребенку сложно. Для выражения своих переживаний, связанных с природой, ему надо владеть большим количеством обобщенных понятий, в большей степени уметь синтезировать. Приемы обучения творческому рассказыванию зависят от умений детей, задач обучения и вида рассказа. В старшей группе в качестве подготовительного этапа можно использовать простейший прием рассказывание детей вместе с воспитателем по вопросам. Предлагается тема, задаются вопросы, на которые дети по мере их постановки придумывают ответ. В конце из лучших ответов составляется рассказ. По существу воспитатель «сочиняет» вместе с детьми. Например по теме «Что случилось с девочкой» детям предлагают такие вопросы: «Где находилась девочка? Что с ней случилось? Почему она заплакала? Кто ее утешил?» Было дано указание придумать рассказ. Если дети затрудняются, педагог подсказывает («Может быть, она была на даче или заблудилась на шумной улице города»). С целью развития творческих умений рекомендуется такой прием, как придумывание детьми продолжение авторского текста. Так, после чтения и пересказывания рассказа Л.Толстого «Сел дед пить чай» педагог предлагает продолжить его. Показывает, как можно придумать конец, давая свой образец. В подготовительной к школе группе задачи обучения рассказыванию усложняются (умение четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи осознавать структурную организацию текста). Используются все виды творческих рассказов, разные приемы обучения с постепенным усложнением. Составляя творческий рассказ, ребенок должен самостоятельно продумать его содержание, выстроить его логически, облечь в словесную форму, соответствующую этому содержанию. Такая работа требует большого запаса слов, композиционных навыков (умение придумывать завязку, кульминацию, развязку), умение точно, занимательно и выразительно передавать свой замысел. Всеми этими навыками ребенок овладевает в процессе систематического обучения, путем постоянных упражнений. Как и в старшей группе, работу с детьми начинают с придумывания реалистических сюжетов. Наиболее легким принято считать придумывание предложения и завершения рассказа. Воспитатель дает образец, который содержит завязку и определяет пути развития сюжета. Начало рассказа должно заинтересовать детей, знакомить с главным героем и его характером. С обстановкой, в которой происходит действие. Е.И. Тихеева рекомендовала давать такое начало, которое бы предоставляло простор для воображения детей и давало возможность для развития сюжетной линии в разных направлениях. Вспомогательные вопросы, по мнению Л.А. Пеньевской, являются одним из приемов активного руководства творческим рассказыванием, облегчающим ребенку решение творческой задачи, влияющим на связность и выразительность речи. План в виде вопросов помогает сосредоточить внимание детей на последовательности и полноте развития сюжета. Для плана целесообразно использовать 3-4 вопроса, больше их количество ведет к излишней детализации действий и описания, что может тормозить самостоятельность детского замысла. В процессе рассказывания вопросы задаются очень осторожно. Можно спросить, что случилось с героем, о котором ребенок забыл рассказать. Можно подсказать описание героя, его характеристику или как закончить рассказ. Более сложный прием – рассказывание по сюжету, предложенному педагогом. Например, воспитатель напоминает, что скоро 8 Марта. Все дети будут поздравлять своих мам, дарить им подарки. Далее сообщает: «Сегодня будем учиться придумывать рассказ про то, как Таня и Сережа готовили подарок маме к этому дню. Рассказ назовем: «Подарок маме». Лучшие рассказы мы запишем». Педагог ставит перед детьми учебную задачу, мотивирует ее, предлагает тему. Сюжет, называет основных персонажей. Дети должны придумать содержание, оформить его словесно в форме повествования, расположить события в определенной последовательности. В конце такого занятия можно нарисовать поздравительные открытки для мам. Систему занятий по обучению рассказыванию по готовым сюжетам разработала Э.П. Короткова. Она предлагает серию сюжетов по близкой и доступной детям тематике, интересные приемы, активизирующие воображение: описание персонажа, опора на образ главного героя при составлении рассказа (полнее обрисовать его и ситуации, в которых он участвовал) и др. Придумывание рассказа на самостоятельно выбранную тему – самое трудное задание. Использование этого приема возможно при наличии у детей элементарных знаний о структуре повествования и средствах внутритекстовой связи, а также умения озаглавливать свой рассказ. Педагог советует, о чем можно придумать рассказ (об интересном случае, который произошел с мальчиком или девочкой, о дружбе зверей, о зайце и волке). Предлагает ребенку придумать название будущего рассказа и составить план. Обучение умению придумывать сказки начинается с введения элементов фантастики в реалистические сюжеты. Например, воспитатель дает начало рассказа «Сон Андрюши»: «Мальчику Андрюше папа подарил велосипед. Малышу он так понравился, что даже приснился ночью. Приснилось Андрюше, что он поехал путешествовать на своем велосипеде». Куда поехал Андрюша и что он там увидел, должны придумать дети. Этот образец в виде начала рассказа можно дополнить пояснениями: «Во сне может произойти что-то необыкновенное. Андрюша мог поехать в разные города и даже страны, увидеть что-нибудь интересное или смешное». Сказки на первых порах лучше ограничивать сюжетами о животных: «Что случилось в лесу с ежиком», «Приключения волка», «Волк и заяц». Ребенку легче придумать сказку о животных, так как наблюдательность и любовь к животным дают ему возможность мысленно представить их в разных условиях. Но необходим определенный уровень знаний о повадках зверей, их внешнем виде. Поэтому обучение умению придумывать сказки о животных сопровождается рассматриванием игрушек, картин, просмотром диафильмов. Чтение и рассказывание детям небольших рассказов, сказок помогает обратить их внимание на форму и структуру произведения, подчеркнуть интересный факт, раскрытый в нем. Это положительно влияет на качество детских рассказов и сказок. Развитие словесного творчества детей под влиянием русской народной происходит поэтапно. На первом этапе в речевой деятельности дошкольников активизируется запас известных сказок с целью усвоения их содержания, образов и сюжетов. На втором этапе под руководством воспитателя осуществляется анализ схемы построения сказочного повествования, развития сюжета (повторность, цепная композиция, традиционный зачин и концовка). Детей побуждают использовать эти элементы в их собственных сочинениях. Воспитатель обращается к приемам совместного творчества: выбирает тему, называет персонажей – героев будущей сказки, советует план, начинает сказку, помогает вопросами, подсказывает развитие сюжета. На третьем этапе активизируется самостоятельное развитие сказочного повествования: детям предлагается придумать сказку по готовым темам, сюжету, персонажам; самостоятельно выбрать тему, сюжет персонажей. Придумывание рассказа или сказки по плану воспитателя требует большей самостоятельности, так как план намечает лишь последовательность рассказывания, а развитие содержания детям предстоит осуществлять самостоятельно. Придумывание рассказов по теме, предложенной воспитателем (без плана), дает еще больший толчок творческому воображению и самостоятельности мысли. Ребенок выступает автором, сам выбирает содержание и форму. Наиболее сложным видом детских сочинений является описание природы. Эффективной считается такая последовательность обучения описанию природы: 1. Обогащение детских представлений и впечатлений о природе в процессе наблюдений, обучение умению видеть красоту окружающей природы. 2. Углубление детских впечатлений о природе путем рассматривания художественных картин и сравнения красоты изображенного с живой действительностью. 3. Обучение детей описанию объектов природы по представлению. 4. Обучение умению описывать природу, обобщать свои знания, впечатления, полученные во время наблюдений, рассматривания картин, слушания художественных произведений. Помощь детям оказывает образец воспитателя. Интересны описания миниатюры (О.С. Ушакова). Например, после небольшой беседы о весне и лексических упражнений детям предлагают рассказывать о природе весной. Примеры упражнений: «Как можно сказать о весне, какая весна? Какая трава весной? Какая может быть яблонька весной?», Детское словесное творчество не ограничивается рассказами и сказками. Дети также сочиняют стихи, загадки, небылицы, считалки. Популярны и повсеместно в детской беседе бытуют считалки – короткие рифмованные стихи, которые дети используют для того, чтобы определить ведущих или распределить роли. Стремление к рифме, повторение рифмованных слов – не только считалок, но и дразнилок – часто увлекает детей, становится потребностью. У них появляется желание рифмовать. Дети просят давать им слова для рифмовки, а сами придумывают к ним созвучные. На этой основе появляются стихи, часто подражательные. Словесное творчество детей проявляется иногда после длительных размышлений, иногда спонтанно в результате какого-то эмоционального всплеска. Особую роль в умственном и речевом развитии детей играют загадки. Систематическое знакомство детей с литературными и народными загадками, анализ художественные словарные упражнения создают условия для самостоятельного сочинения детьми загадок. Формирование поэтического словесного творчества возможно при заинтересованности педагогов и создании необходимых условий. Еще Е.И. Тихеева писала, что живое слово, образная сказка, рассказ, выразительно прочитанное стихотворение, народная песня должны царить в детском саду и готовить ребенка к дальнейшему более глубокому художественному восприятию. Полезно вести записи детских сочинений и составлять из них книжки-самоделки, альбом детских рассказов. Дать книжке или альбому интересное название, предложить детям нарисовать каждому к своему рассказу иллюстрации. Читать вместе с детьми их рассказы, дети с удовольствием по - многу раз слушают свои рассказы. Обучение рассказыванию оказывает влияние на все стороны речевого развития дошкольников, на их речевую подготовку для дальнейшего обучения в школе. Методика обучения детей составлению рассказа – описания | Материал на тему:

составлению рассказа – описания Поэтапное обучение:

Подбираются игрушки с ярко выраженными признаками. Простое описание – 4-5 предложений, включающие его называние, перечисление основных внешних признаков (форма, цвет, величина, материал) и его некоторые отличительные свойства. Составление описания ребенком предваряется образцом, который дает педагог. При затруднении используется прием дополнения предложения, начатого педагогом.

При затруднении используются приемы – жестовые указания, словесные указания, описание с опорой на отдельные рисунки, условные наглядные символы, параллельное описание педагогом и ребенком двух однотипных предметов, коллективное составление плана Описание может быть непосредственно воспринимаемого предмета, описание предмета по памяти (предметы домашнего окружения, животные, растения), по собственному рисунку, включение описаний в игровые ситуации.

Методика обучения детей составлению рассказа по картинке В младшей группе осуществляется подготовка к рассказыванию по картине. Это рассматривание картины и ответы на репродуктивные вопросы воспитателя по картине. Для рассматривания используются картины, изображающие отдельные объекты и несложные сюжеты, близкие личному опыту детей. На занятиях применяют загадки, потешки, поговорки, стихи, а также игровые приемы (показать картину любимой игрушке, познакомить с картиной гостя). Со средней группы начинается непосредственное обучение детей рассказу по картине (рассказывание по вопросу, образцу). Структура занятия:

Воспитатель помогает детям рассказывать опорными вопросами, подсказывает слова, словосочетания. В конце года вводится план рассказа, используется прием наглядного моделирования. В старшей и подготовительной группе возможно использование не только сюжетных картин, но и серии сюжетных картин для составления рассказа с завязкой, кульминацией, развязкой. Учим детей видеть не только то, что изображено на переднем плане, но и задний план картины в деталях в настоящий момент, но и то, что предшествовало, и последующие события. Структура занятия:

В подготовительной группе возможно обучение рассказыванию по пейзажной картине. Методика обучения детей составлению рассказа по памяти Обучение рассказам по памяти начинается со старшей группы. В этой возрастной группе детям предлагаются легкие темы из общего, коллективного опыта, оставившие яркий след в сознании и чувствах ребенка. В подготовительной группе предлагаются темы более общего характера, требующие обобщения опыта, моральных суждений. Рассказывание по памяти из общего коллективного опыта. Выделено 2 вида занятий по обучению рассказыванию: